实验室王志明研究员团队:sp3碳桥连的交叉长短轴分子设计构建高效率低滚降的深蓝光OLED材料

OLED凭借其自发光与柔性特性,已成为显示领域的领先技术。然而,对实现广色域和低功耗显示至关重要的深蓝色发光材料,其发展明显滞后于红色和绿色材料。具有HLCT态的热激子材料提供了一种极具潜力的解决方案。尽管该研究已取得广泛进展,目前仍缺乏系统性的分子设计策略,以有效整合关键构建单元,推动该领域的深入发展。

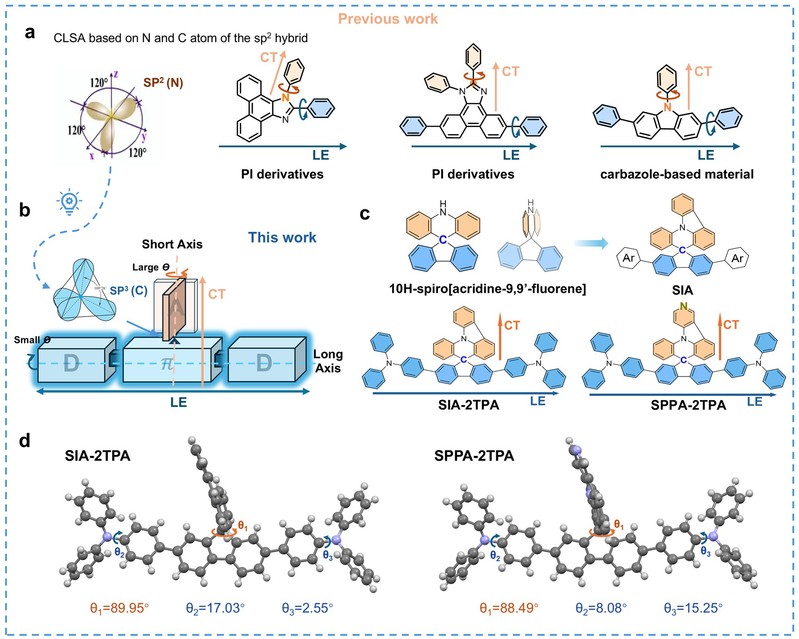

近日,华南理工大学王志明研究员团队利用课题组之前提出的交叉长短轴分子设计策略,引入一个sp3杂化碳桥,巧妙地构建了更加正交的给体-受体结构,从而形成独特的HLCT态,并成功合成出两个热激子深蓝光有机发光分子SIA-2TPA和SPPA-2TPA,基于该两分子的OLED表现出高效率、低效率滚降的优异性能。

图1. CLSA设计策略和SIA-2TPA、SPPA-2TPA的材料设计

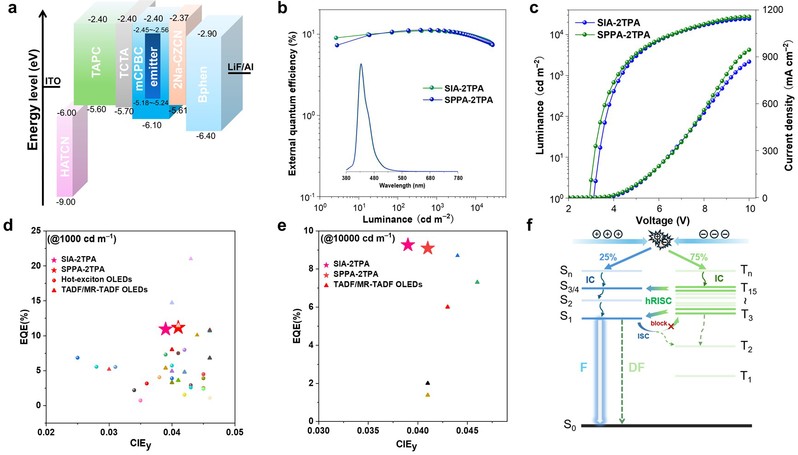

两个分子在溶液态具有高达84%以上的光致发光量子产率,并表现出典型的HLCT特征。以此制备的OLED器件实现了突破性的电致发光性能,器件的最大外量子效率分别达到了11.0% 和11.3%,且CIEy分别为(0.155,0.039)与(0.155,0.041)。此外,它们表现出的极低效率滚降,1,000 cd/m²下效率几乎没有降低,而且在高达10,000 cd/m²的超高亮度下,效率仍能分别保持在9.3% 和9.1%,创造了在B.T 2020蓝光色域标准以下(CIEy ≤ 0.046)深蓝光OLED的性能纪录。

为了揭示高性能背后的物理机制,作者通过理论计算进行了深入分析。发现sp³碳桥诱导的独特电子结构,使得分子内存在双通道的“热激子”通道。这种快速的激子动力学过程显著减少了在最低三重态上激子的积累,从根本上抑制了导致效率滚降的激子淬灭效应。

综上所述,该工作不仅验证了利用sp³碳桥构建CLSA结构热激子发光材料的可行性,也为开发面向未来全彩显示和照明应用的高效率、高稳定性、高色纯度深蓝光OLED提供了一条全新的、极具前景的技术路线。

SIA-2TPA和SPPA-2TPA的器件性能

该研究成果近日在线发表在Advance Functional Materials上,题目为“Efficientand Stable Deep-Blue OLEDs Employing Hot-Exciton Emitters with Rapid ExcitonDynamics: Achieving High EQEs Over 9% at 10,000 cd m−2 with CIEy< 0.046”。博士研究生何俊伟和娄敬丽为论文的共同第一作者,王志明研究员和香港科技大学博士后张翰为论文的共同通讯作者。该研究工作得到了国家自然科学基金、发光材料与器件国家重点实验室自主研究项目等科研项目的资助。

原文链接:https://doi.org/10.1002/adfm.202518344