实验室黄飞教授团队:用于无挥发性甲胺基钙钛矿太阳能电池的反溶剂工程,其效率超过26%

基于甲脒(FA)的钙钛矿(如FAPbI3与CsxFA1-xPbI3)因其合适的带隙与优异的热稳定性,被认为是高效稳定钙钛矿太阳能电池的理想候选。然而,FA与Cs基钙钛矿在结晶动力学上的差异常导致薄膜缺陷、相不均匀及应变积累,从而限制器件性能。为改善薄膜质量,MACl等添加剂虽能促进结晶,但其挥发性与不稳定性削弱了器件寿命。因此,开发高质量的无MA钙钛矿薄膜并探索可控结晶策略,对于实现高效率与长期稳定的钙钛矿太阳能电池具有重要意义。

近日,华南理工大学发光材料与器件全国重点实验室的黄飞教授课题组利用卟啉衍生物辅助的抗溶剂策略,实现结晶过程调节与载流子利用率提升,从而显著改善钙钛矿太阳电池的效率与稳定性,有望拓展卟啉分子工程在钙钛矿光伏领域的应用。

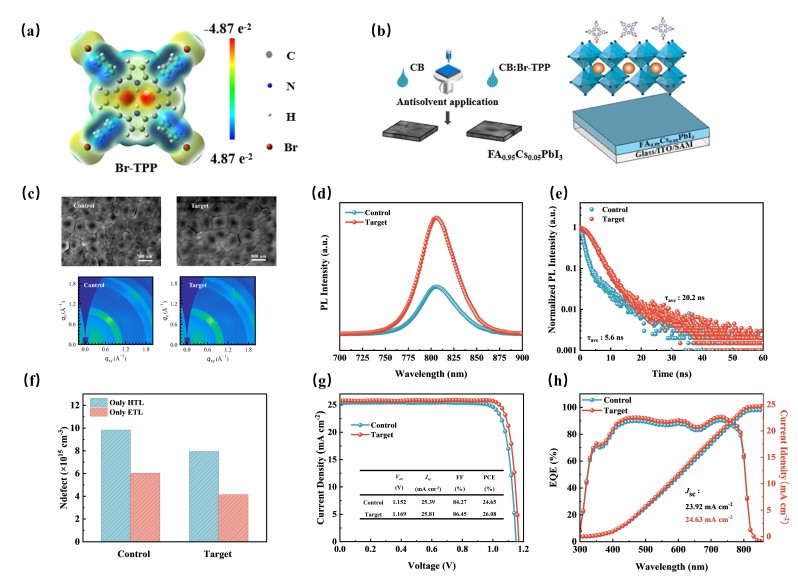

本研究创新性地提出了一种分子工程化抗溶剂策略。通过将间-四(4-溴苯基)卟啉(Br-TPP)作为功能性添加剂引入反溶剂,实现了对无MA钙钛矿结晶动力学的精确调控。Br-TPP分子独特的大π-共轭骨架与适度吸电子的溴取代基协同作用,使其能够与钙钛矿前驱体中的Pb²⁺离子及有机阳离子发生有效配位。在结晶初期,这种相互作用诱导了高密度且分布均匀的成核,并在晶体生长阶段抑制了非择优取向生长与缺陷形成。

图 1. Br-TPP的静电势分析,机理分析,薄膜性能和钙钛矿太阳电池性能分析

深入表征表明,Br-TPP的引入显著提升了薄膜结晶度与晶体取向,有效降低了Urbach能与陷阱态密度。时间分辨荧光光谱显示载流子寿命延长,非辐射复合显著抑制。同时,该策略优化了能级对齐并平衡了载流子迁移率,从而提升了电荷抽取效率。基于此策略制备的无MA倒置钙钛矿太阳能电池实现了26.08%的光电转换效率,且未封装器件在惰性气氛下储存1000小时后仍保持超过90%的初始效率,展现出卓越的运行稳定性。

本工作不仅为解决无MA钙钛矿结晶控制难题提供了简单而高效的方案,也凸显了卟啉分子工程在调控界面相互作用、钝化缺陷及控制晶体生长方面的潜力,为开发兼具高效率与高稳定性的钙钛矿光伏器件开辟了新途径。

相关研究成果以“AntisolventEngineering for Volatile-Free Methylammonium Perovskite Solar Cells withEfficiencies Exceeding 26%”为题发表在ChemicalEngineering Journal上,其中通讯作者为张凯教授,第一作者为徐瑶博士生。该研究工作得到了国家自然科学基金(编号 52373180)和中央高校基本科研业务费(编号 2024ZYGXZR076)等科研项目的资助。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.168526