实验室段春晖教授团队:通过调控结晶和成膜动力学实现低成本、高性能有机太阳电池

近年来,有机太阳电池(OSC)以其质轻、柔性、半透明等优点引起了研究者们的广泛关注。目前,有机太阳电池的光电转化效率(PCE)已经超过20%。发展低成本的高性能有机半导体材料,对有机太阳电池大规模生产具有重要意义

近日,华南理工大学发光材料与器件全国重点实验室的段春晖教授课题组以低成本的并五环电子受体为研究对象,通过调控其结晶行为和成膜动力学,实现了超18%的光电转化效率以及0.363的破纪录品质因子。

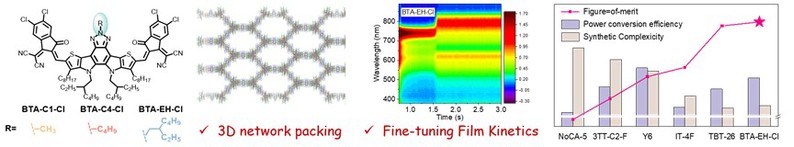

本工作在课题组前期工作(EnergyEnviron. Sci.2024, 17, 6627-6639)的基础上,保持了BTA-C4-Cl(正丁基取代)的电子结构,调控了苯并三氮唑的N原子上的烷基侧链,设计合成了两例新型并五环电子受体BTA-C1-Cl(甲基取代)和BTA-EH-Cl(2-乙基己基取代)。单晶X射线衍射表明,BTA-C1-Cl中甲基能够诱导形成二聚体,这种独特的二聚体会导致BTA-C1-Cl过快的强聚集,从而阻碍分子间有序堆积,形成二维砖块堆积。相比之下,BTA-C4-Cl和BTA-EH-Cl的单晶中,分子堆积更加有序并且实现了三维网络堆积。原位吸收光谱测试表明,基于BTA-EH-Cl的光活性层具有更可控的成膜动力学,在抑制给受体之间过度相分离的同时,薄膜中的纳米纤维结构更加精细。最终,基于BTA-EH-Cl的器件实现了78.66%的填充因子(FF)和18.04%的功率转换效率(PCE),这是目前基于并五环电子受体有机太阳电池的最高效率。同时,得益于低合成复杂度,BTA-EH-Cl实现了最高0.363的品质因子(FOM)。这一结果大大缩小了低成本电子受体与目前高性能受体之间的性能差距,证明了简单结构电子受体在未来的有机太阳电池商业化中的巨大潜力。

图1.具有三维网络堆积的低成本、高性能电子受体

相关研究成果以“Low-costFused-ring Electron Acceptors for Efficient Organic Solar Cells by Fine-tuningMolecular Crystallization and Film Formation Kinetics”为题发表在Angewandte Chemie Internation Edition上,其中通讯作者为张月博士和段春晖教授,第一作者为华南理工大学魏文魁博士和袁熙越博士。该研究工作得到了国家自然科学基金、广东省基础与应用基础研究基金、中央高校基本科研业务费、中国博士后科学基金等科研项目的资助。

原文链接:https://doi.org/10.1002/anie.202517485