实验室段春晖教授团队:有机太阳电池中的聚噻吩类电子给体材料

近年来,有机太阳能电池(OSCs)领域的研究进展凸显出对低成本、易获取的聚合物给体材料的迫切需求,以推动其商业化进程。在多种光伏材料中,聚噻吩(PT)及其衍生物因其合成成本低、易于规模化制备,被视为最具商业化潜力的候选材料之一。尤其在过去的几年中,将PT类材料与非富勒烯受体(NFAs)相结合,显著提高了OSCs的光电转换效率。

近日,华南理工大学发光材料与器件全国重点实验室的段春晖团队受邀在英国皇家化学会旗舰期刊 Chemical Science上综述了基于非富勒烯OSCs中聚噻吩电子给体的设计策略,重点探讨能级调控与聚集特性的优化方法。同时,评估了PT:NFA共混体系薄膜形貌调控的最新研究进展,着重分析了活性层中给/受体相容性、溶液态聚集控制及成膜动力学等关键影响因素。此外,本文还探讨了聚噻吩电子给体在全聚合物有机太阳电池、大面积有机太阳电池中的应用及其器件稳定性问题。最后,针对聚噻吩太阳电池面临的科学挑战进行了深入剖析,为后续研究提供理论指导并激发创新思路。

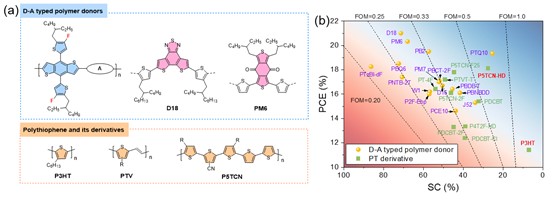

图1. 聚噻吩的分子结构和成本-性能分析

针对聚噻吩分子能级偏高聚集行为不可控、与高性能NFAs相容性差等挑战,作者从官能团(卤素原子、酯基、氰基等)修饰和侧链工程两部分进行分子设计的讨论,优化聚噻吩及其衍生物的分子能级和溶解性,改善电荷传输性能。进一步,作者从相容性匹配、溶液聚集控制、成膜工艺优化等角度,评估了调控聚噻吩预聚集行为的有效方法,提升其结晶性和电荷传输效率。最后,作者提出可通过计算模型(如分子动力学)和先进表征技术系统预测并揭示聚噻吩的光电性质和形貌演化规律,以进一步提升聚噻吩的光电转化效率;开发绿色溶剂加工的大面积光伏器件,减少生产对环境的影响,实现高性能与低成本的平衡。

该工作以“Polythiophenesas electron donors in organic solar cells”为题发表在Chemical Science上,其中通讯作者为段春晖教授,第一作者为袁熙越博士。该研究工作得到了国家自然科学基金、广东省基础与应用基础研究基金、广东省“珠江人才计划”创新创业团队项目、中国博士后科学基金、中央高校基本科研业务费等科研项目的资助。

原文链接:https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2025/sc/d5sc03154k