实验室何志才教授团队:超低暗电流短波红外有机光电探测器助力高品质无创血压监测与光通信

近红外有机光电探测器(NIR OPDs)以其器件柔性与光谱响应可调性在光通信和生物医学传感等领域展现出巨大应用潜力。然而,窄带隙受体材料虽可拓宽光谱响应,却面临暗电流抑制、探测率提升及特定波段响应设计等关键挑战,噪声与响应度的平衡关系限制了器件探测率的进一步提升,难以满足实际应用需求。

近日,华南理工大学发光材料与器件全国重点实验室何志才教授课题组通过分子结构形貌和器件界面协同调控策略,制备出在响应波长达到1200 nm、探测率高达7.19×1011 Jones的超低暗电流短波红外有机光电探测器,并成功实现了高精度的无创血压监测和低误码率的实时近红外光通讯。

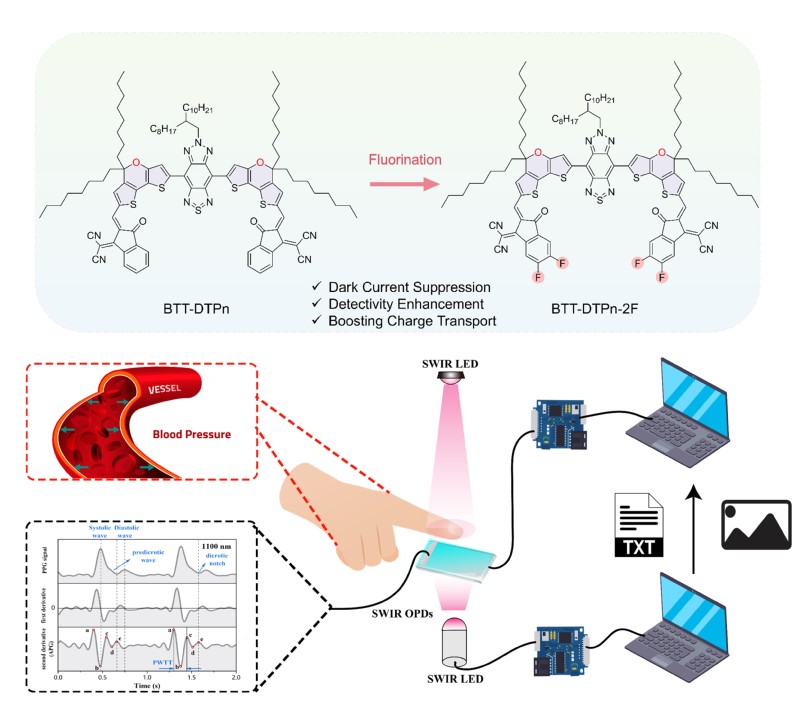

短波红外(SWIR)有机光电探测器长期面临暗电流高、噪声大及响应速度受限的挑战,本研究通过分子设计与器件工程的协同优化提出新的突破路径:利用新型非富勒烯受体BTT-DTPn-2F中氟化端基增强分子间π-π堆叠和偶极的作用,协同溶剂蒸汽退火(SVA)调控体异质结形貌,显著降低陷阱态密度并提高热激活能屏障。多重表征手段揭示了改进机制:变温暗电流测试显示Ea由0.33eV提升至0.46eV,漏电流受陷阱限制机制明显减弱;C–ω与陷阱态密度分析表明深能级陷阱有效减少并抑制;SCLC迁移率测试验证了电荷输运的均衡提升;AFM-IR测试进一步证明相分布更均匀、界面缺陷被抑制。协同优化后,器件在−0.1V下实现超低暗电流(4.93×10⁻⁸A·cm⁻²)、高比探测率(7.19×10¹¹Jones@1200 nm)、亚微秒级响应时间(1.44/1.20μs)、超高的648kHz截止频率。课题组基于该器件自主开发了近红外实时光通信平台和人体健康监测平台,利用器件在1100nm波段实现了文本与图像数据的稳定交互,以及利用1100nm近红外光的高组织穿透性,通过提取高质量光电容积脉搏波(PPG)信号,实现了更精准的高质量无创血压监测。这项工作为下一代高性能、多用途的有机光电探测器开发提供了全新思路,推动了有机光电器件在生物健康监测与信息传输等实际场景中的应用研究发展。

相关研究成果以“Molecular-DeviceCo-Engineering of Ultra-Low Dark Current SWIR Organic Photodetectors forHigh-Quality Blood-Pressure Monitoring and Optical Communication”为题发表在Advanced Materials上,其中通讯作者为华南理工大学何志才教授、广东技术师范大学谢锐浩教授,第一作者为华南理工大学曾俊豪博士生。该研究工作得到了科技部重点研发计划国际合作专项、广东省基础与应用基础研究基金等科研项目的资助。

原文链接: https://doi.org/10.1002/adma.202509923