实验室李宁教授团队:空气氛围喷涂制备高效且形貌稳定的有机太阳电池

近年来,有机太阳电池(OSCs)在新型活性材料和器件工程推动下取得显著进展。然而,高效器件多依赖在氮气手套箱内以旋涂(SC)在小面积衬底上制备,难以满足大规模生产需求。因此,开发兼容大气环境的大面积涂层技术是实现高通量、低碳足迹OSCs的关键。喷涂(SP)因对多种衬底的高度适配性而具备广阔前景,但旋涂经验难以直接迁移,且对喷涂过程中薄膜形成动力学与稳定性的理解仍有限。因此,建立“形貌—效率/稳定性”的关系,并深入认识喷涂BHJ薄膜的成膜机制对推OSCs至关重要。

近日,华南理工大学李宁教授团队在空气中通过喷涂制备活性层,实现了15.39%的效率和优异光热稳定性,为有机太阳电池的大面积制备及应用提供了新思路。

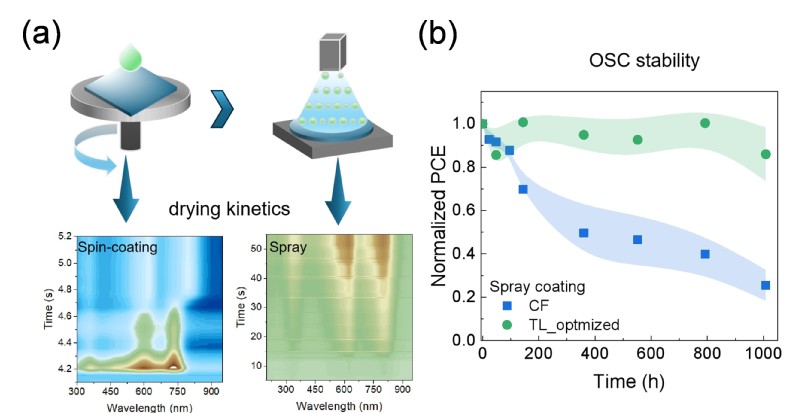

图一.(a)旋涂与喷涂工艺示意图及其对应的原位UV-Vis光谱;(b)有机光伏器件的热稳定性

本研究系统探讨了PM6:DTY6:L8-BO体系从旋涂到喷涂的工艺转变。通过非卤素溶剂、三元共混和溶剂退火调控喷涂薄膜形貌。结果表明,氯仿(CF)制备的薄膜因形貌不佳导致PCE与稳定性降低,而甲苯(TL)则带来更渐进均匀的成膜过程,生成纤维结构并改善分子取向,减少无序聚集,从而提升载流子传输并抑制复合。结合UV-vis、PL、AFM和GIWAXS等表征与电荷动力学分析,进一步揭示了两种溶剂在成膜动力学上的显著差异。这些发现为喷涂OSCs的高性能与长期稳定性设计提供了重要指导。

相关研究成果以“Organic Solar CellsSpray-coated in Air with Enhanced Efficiency and Morphology Stability”为题发表在EES Solar上,其中通讯作者为安康博士、姜鑫宇博士、蒋友宇博士和李宁教授,第一作者为王钦硕士研究生。该研究工作得到了中国国家重点研发计划(2022YFB4200400)、国家自然科学基金(52394273 和 52373179)、TCL 科技创新基金(20242065)以及广东省分子聚集发光重点实验室基金(2023B1212060003)等科研项目的资助。

原文链接:

https://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2025/EL/D5EL00081E