实验室马东阁教授团队:分子取向对热激子蓝色荧光OLED稳定性的影响

有机发光二极管(OLED)因其独特的优势在显示领域有着大规模应用,展现出卓越的发展前景。然而,目前蓝光 OLED 的稳定性明显低于红光与绿光 OLED,这对其商业化构成了重大障碍。最近,热激子材料作为新兴的材料体系,有助于解决蓝光OLED 的稳定性问题。因此,深入研究热激子蓝光 OLED 的稳定性问题及其影响机理迫在眉睫。

近日,华南理工大学发光材料与器件全国重点实验室的马东阁教授课题系统性研究了分子极化取向与热激子蓝光OLED寿命之间的关系。通过瞬态电致发光(TREL)、导纳谱和光致衰减等研究结果表明,分子极化取向的提高有利于降低OLED器件中的缺陷并抑制其生成,实现器件寿命的提高,有望拓展在显示照明领域的应用。

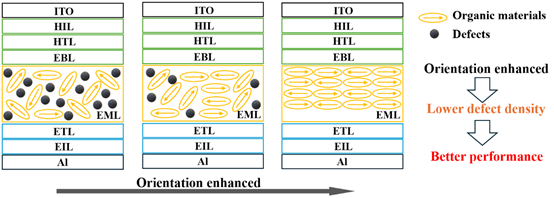

系统性探究分子极化取向与器件寿命的构效关系,是当前显示领域极具前景的研究策略。该方向的突破不仅能够构建分子结构参数与器件稳定性之间的直接关联,更可为后续学术界开展高通量虚拟筛选、定向设计高性能有机分子提供理论支撑与技术路径指引。然而,关于有机分子偶极方向调控OLED 稳定性的内在机制,尚未形成明确的关联。实际上,有机分子的偶极方向本应与分子在薄膜中的堆积方式、排列有序性密切相关,进而决定有机薄膜的宏观形态;同时,具有高度定向排列特征的有机分子体系,往往能够形成更优异的薄膜微观结构(如更低的缺陷态密度、更均匀的组分分布),而这一特性会直接影响所制备OLED 器件的电荷传输效率、激子复合稳定性及长期工作寿命。但目前尚未见相关问题的明确报道。本研究通过TREL、导纳谱分析及光致衰减测试等多维度表征手段,首次从实验层面证实了分子偶极取向与OLED器件稳定性之间的直接关联,并揭示了其内在调控机理。研究结果表明:随着分子偶极取向程度的提升,发光层内有机分子的排列有序性显著增强,这一微观结构的优化直接降低了有机薄膜中的缺陷密度;同时,有序的分子堆积结构可有效缓解材料在器件工作过程中的退化速率,抑制缺陷的动态生成,最终实现器件使用寿命的显著延长。此外,为进一步提升器件光电性能,本研究通过在发光层中引入TTA上转换材料,实现了对传统器件中损失三重态激子的高效利用。基于上述优化策略,所制备的蓝色 OLED 器件性能得到大幅提升:其最大外量子效率(EQE)高达10.01%,且寿命(T50,亮度衰减至初始值50%的时间)达到42小时。本项工作不仅明确了分子偶极取向在提升热激子材料蓝色 OLED 效率与寿命中的关键作用,更从微观结构调控与激子管理的角度,为高性能热激子功能材料的设计及相应蓝光 OLED 器件的开发提供了重要的实验依据与理论参考。

图1. 分子极化取向对器件影响的机理示意图

相关研究成果以“Effects ofmolecular orientation on stability of blue fluorescent OLEDs based on hotexciton materials”为题发表在ACS Applied Materials& Interfaces上,其中通讯作者为马东阁教授,第一作者为硕士生谢丹禹。该研究工作得到了作者对来自国家自然科学基金、广东省分子聚集体发光省级重点实验室以及广州市科技计划项目等科研项目的资助。

原文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.5c14583