实验室段春晖教授团队:协同外围取代基策略助力完全非稠环电子受体太阳电池实现18%光电转换效率

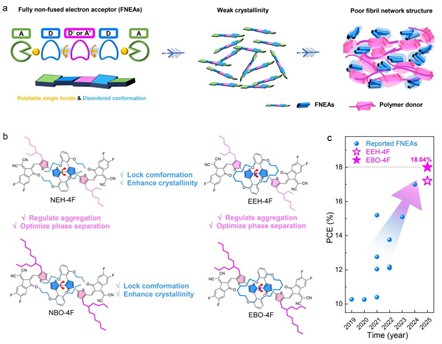

全非稠环电子受体(FNEAs)仅通过碳-碳单键扩展其主链,这有效避免了复杂且低产率的关环反应,有助于降低光伏材料的成本。但其也面临分子构象不稳,结晶性弱、电荷传输差、与给体过度混溶阻碍纤维状双连续网络形成等关键发展瓶颈,导致PCE落后。因此,精确调控FNEA分子构象与结晶性,协同优化分子堆积及相分离形貌,是突破效率瓶颈、实现高性能低成本有机光伏器件的关键。

近日,华南理工大学发光材料与器件全国重点实验室的段春晖教授课题组通过系统调控外围取代基,即中心核封装结构和外侧烷基侧链长度,有效增强受体结晶性并精细调控纤维网络形貌,使完全非稠环电子受体太阳能电池实现了18.04%的破纪录光电转换效率。

考虑到FNEAs的低PCE主要源于受体结晶度弱和活性层形貌差,设计并合成了四种FNEAs分子(NEH-4F, EEH-4F, NBO-4F, EBO-4F),旨在通过系统调控外围取代基协同解决上述关键挑战(其化学结构见图1)。具体而言,包封的中心核保证了共轭骨架的平面性并提高了受体结晶度,而延长的外侧链调节了分子堆叠并调节了FNEA与聚合物供体PTTz之间的热力学相容性。因此,在PTTz:EBO-4F的共混物中发现了具有双连续互穿纤维网络结构的纳米级相分离形貌,有助于促进太阳能电池中的激子扩散和电荷传输。由此获得了破纪录的18.04%的PCE,这大大减小了FNEAs和稠环电子受体之间的效率差距。这些结果表明,通过合理的分子设计,具有成本效益的FNEAs在实现高效太阳能电池方面的良好前景。

图1 全非稠环电子受体的分子设计

相关研究成果以“Fullynon-fused electron acceptor solar cells with 18% efficiency via a synergisticperipheral substituent strategy”为题发表在Nature Communications上,其中通讯作者为段春晖教授,第一作者为华南理工大学博士生王晔晔、博士生杨明群以及武汉工程大学交流博士生陈志力。该研究工作得到了国家自然科学基金、广东省基础与应用基础研究基金、中央高校基本科研业务费、中国博士后科学基金等科研项目的资助。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-60650-3