实验室夏志国教授团队:Cu(I)基卤化物中晶格畸变诱导可调波长发射应用于热成像和防伪

低维金属卤化物是一类近年来备受关注的新兴光电材料。由于其在电子结构、化学组成以及晶体结构上的高度可调性,再加上对缺陷的良好容忍度和显著的量子限域效应,使其在光电子学、发光二极管、探测器和传感器等领域展现出广泛的应用潜力。在众多低维卤化物体系中,Cu(Ⅰ)基卤化物因具备多个激子复合中心,展现了多色发光的潜力。然而,由于A位有机阳离子与[Cu-X]团簇之间的结构复杂性,目前多数Cu(Ⅰ)基卤化物的发光调控仍主要集中于可见光范围,难以进入肉眼不可见的近红外区域,从而限制了其在高安全性的防伪与信息加密等领域的进一步应用。

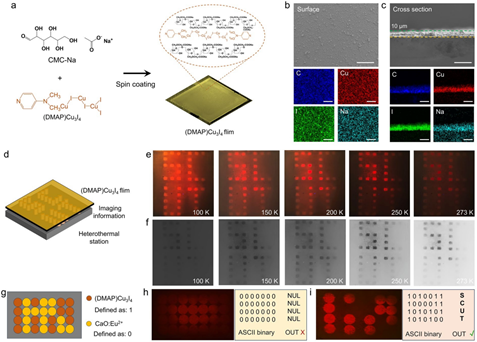

近日,华南理工大学发光材料与器件全国重点实验室夏志国团队成功设计并合成了一种具有红光-近红外可调发光特性的Cu(I)基杂化卤化物发光材料(DMAP)Cu3I4(DMAP为4-二甲氨基吡啶),并展示了其在防伪和远程热成像等方面的应用潜力。

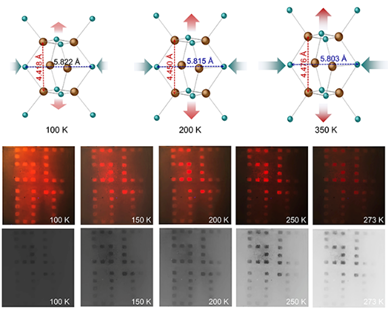

研究人员选择具有甲基和强π-π相互作用的吡啶环的有机阳离子DMAP设计了Cu(I)基卤化物 (DMAP)Cu3I4。为了阐明晶格变化,进行了原位变温(单晶测试,随温度的升高,晶格参数α、β和γ展现出不同的变化:α从83.471°减少到83.394°,而β和γ分别从88.487°和89.088°增加到73.417°和74.315°。这种差异化的变化揭示了晶格发生扭曲的现象。

该材料在常温至低温条件下可实现从红光到近红外区域的发光波长调控,其变色特性来源于温度变化诱导的晶体结构畸变:在较高温度下,晶体内部出现更多无序的[Cu3I4]n-结构单元,使得主要发光机制从Cu团簇发光转变为卤素向金属的电荷转移发光。这一机理的转变显著提升了发光波长的响应范围。研究团队进一步将该材料制备成薄膜,实现了高灵敏度(0.0001-0.6 K-1)与高空间分辨率(可达20 lp mm-1)的远程热成像功能,可精准“捕捉”温度微小变化。这不仅使其在温度传感和红外成像方面具有实际应用价值,也为发展新一代隐形防伪技术提供了创新思路。

图1 (DMAP)Cu3I4薄膜的制备及其远程热成像防伪应用演示

该种具有波长可调发光特性的Cu(I)基卤化物凭借其结构可调性、优异的温度响应性及出色的发光性能,在热成像、温度传感、防伪标识与信息安全等多个前沿技术领域都展示出广阔的应用前景。

相关研究成果以“LatticeDistortion Promoting Wavelength-Tunable Emissions in Cu(I)‐Based Halides forThermography and Anti-Counterfeiting”为题发表在Angewandte Chemie International Edition上,其中通讯作者为夏志国教授,第一作者为韩凯博士。该研究工作得到国家自然科学基金(No. 52425206, 22361132525)和中国博士后科学基金(No.2024M760954)的资助。

原文链接:https://doi.org/10.1002/anie.202504406