实验室周城教授团队:基于共轭齐聚电解质和环糊精的主客体抗菌剂

抗生素是现代医学的基石,其中多数最初源于微生物在生存竞争过程中衍生的化学防御策略。然而,细菌可通过基因突变和耐药基因的获取对抗生素产生耐药性,这一过程常因抗生素使用带来的选择压力而加速。尽管需求迫切,新型抗生素的研发却愈发困难,因为传统天然来源的易获取化合物库已趋枯竭。

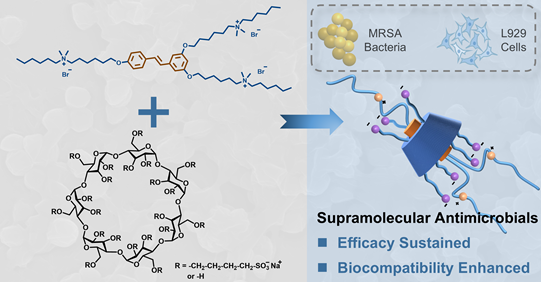

近日,华南理工大学发光材料与器件全国重点实验室的周城教授课题组利用超分子策略,通过将共轭齐聚电解质(COEs)分子DY6与磺丁基醚β-环糊精钠(SβCD)复合,形成主客体包合物DY6@SβCD,实现了显著改善生物相容性的同时维持优异的抗菌性能,有望拓展超分子抗菌领域的应用。

本研究以天然多酚化合物白藜芦醇为结构基础,构建了具有增强类药性的抗菌共轭齐聚电解质(COE)分子SY6和DY6。SY6在水中易形成胶束状纳米聚集体,从而阻碍其抗菌活性;而DY6在水介质中更分散,对金黄色葡萄球菌表现出强效抗菌作用(MIC = 2 μg/mL)。

尽管DY6表现出强抗菌活性,但其疏水性增强导致显著细胞毒性,凸显了两亲性抗菌剂中疗效与选择性间的常见权衡。为此,研究者将DY6与磺丁基醚-β-环糊精钠(SβCD)复合形成主客体包合物DY6@SβCD。该包合物将DY6对L929细胞的半数抑制浓度(IC50)从9.4 μg/mL提升至128 μg/mL以上,同时保持对金黄色葡萄球菌的强效抗菌活性(MIC = 1 μg/mL)。NMR和UV-Vis分析证实,DY6的芳香骨架被包裹于SβCD的疏水空腔内,而亲水侧链暴露在外。ITC等实验表明,分子尺寸匹配对包合物稳定形成至关重要,且疏水包合与静电相互作用共同贡献于主客体间的强结合亲和力。

DY6@SβCD对多种革兰氏阳性菌展现出高效抗菌活性,其通过去极化和增加膜通透性的膜破坏机制实现杀菌作用。在连续14天的金黄色葡萄球菌传代实验中未检测到耐药性,与诺氟沙星迅速出现的耐药性形成鲜明对比。在相同浓度下,DY6@SβCD不仅能抑制生物被膜形成,还能有效清除成熟生物被膜,效果优于一线抗生素万古霉素。在MRSA感染的伤口和角膜炎模型中,DY6@SβCD的体内疗效显著优于万古霉素,同时展现出良好的安全性。这些发现表明,基于超分子策略的新型抗生素平台有望开发出安全、高选择性且高效的抗菌剂,以应对耐药菌感染挑战。

相关研究成果以“Host-GuestAntimicrobial based on Conjugated Oligoelectrolyte and Cyclodextrin”为题发表在Angewandte Chemie International Edition上,其中通讯作者为周城教授、徐绍勇医生和GuillermoC. Bazan教授,第一作者为刘鹏科硕士生和陈昱辉博士。该研究工作得到了国家自然科学基金等科研项目的资助。

原文链接:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202504581