实验室马於光教授团队:平面萘二酰亚胺阴离子自由基晶体中的自旋相互作用 孤立单体到π聚集体

π-共轭有机自由基由于独特的开壳层特性和在光学、导体和磁性领域的潜在应用而受到广泛关注。这些材料的非凡性质源自其开壳层共轭单元之间的平行堆叠相互作用。如何理解这种相互作用并将其与其它非共价力平衡以调节分子组装,从而实现多功能材料并阐明聚集结构与性质之间的关系,仍然是芳香自由基领域的一个关键问题。

近日,华南理工大学发光材料与器件全国重点实验室的马於光教授课题组利用不同聚集类型的平面萘二酰亚胺(NDI)阴离子自由基单晶的构建,加深了对自旋相互作用与结构关联的理解,有望拓展有机磁性领域的应用。

稠环酰亚胺具有大平面共轭结构和较高的电子亲和力,其阴离子自由基颇具研究潜力。旧有的关于稠环酰亚胺自由基晶体的研究主要基于在芳香核心位点存在强吸电子基团的分子,取代基不可避免地扭曲了芳香核心,使得晶体生长依赖于氢键、C-H...π相互作用和杂原子相互作用等,这些作用使酰亚胺分子彼此隔离,没有π-π相互作用。因此,本文主要基于核心无取代的NDI分子构建自由基晶体,以探究其中的自旋相互作用。

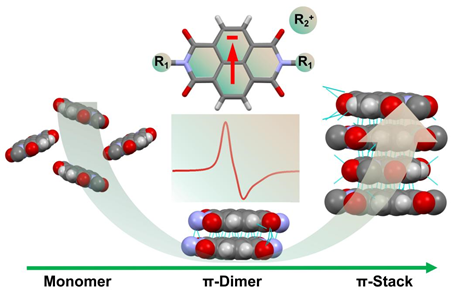

本研究中,作者采用调节取代基和还原剂的双重策略,合成了三种具有不同堆叠结构的NDI阴离子自由基晶体。根据NDI存在的形式,它们分为单体、π-二聚体和 π-Stack。对于后两者,与相应的中性NDI晶体的比较分析表明,NDI 自由基表现出更近的 π-π距离和更大的π轨道重叠区域,明确证实了自旋(单占据分子轨道,SOMO)相互作用的存在。此外,自旋中心的晶体环境的变化导致自旋-自旋相互作用的差异,主要通过固态吸收光谱和电子顺磁共振(EPR)波谱表征。单体晶体显示出类似于溶液中的单分子吸收光谱和未降低的EPR强度,表明自旋交换相互作用可以忽略不计;π-二聚体和 π-stack表现出可见光吸收的显著蓝移和特征性的近红外吸收,这归因于聚集体新形成的电子结构。此外,它们的 EPR 积分强度和温度依赖性行为表明反铁磁基态,对应于强的自旋-自旋配对效应。

相关研究成果以“Spin interactions in planar naphthalenediimide anion radical crystal: from isolated monomer ”为题发表在CCS Chemistry上,其中通讯作者为马於光教授,第一作者为贺献东博士生。该研究工作得到了国家重点研发计划(2020YFA0714604)、国家自然科学基金(U20A600252203221)、广东省分子聚集体发光重点实验室(2023B1212060003)等科研项目的资助。

原文链接:

https://doi.org/10.31635/ccschem.025.202405226