实验室李宁教授团队:1-丁醇控制二次结晶以实现高效钙钛矿太阳能电池

实现高效率钙钛矿太阳电池(PSCs)在很大程度上取决于钙钛矿薄膜的质量,因此精确调节钙钛矿薄膜成核和结晶过程以优化晶粒形态、抑制缺陷至关重要。在众多工艺中,反溶剂法由于操作简单、成膜质量高而得到广泛关注。相比于氯苯(CB)与苯甲醚(Anisole)等主流反溶剂,醇类溶剂具有成本低、环境友好等特点,是最有前途的替代品。

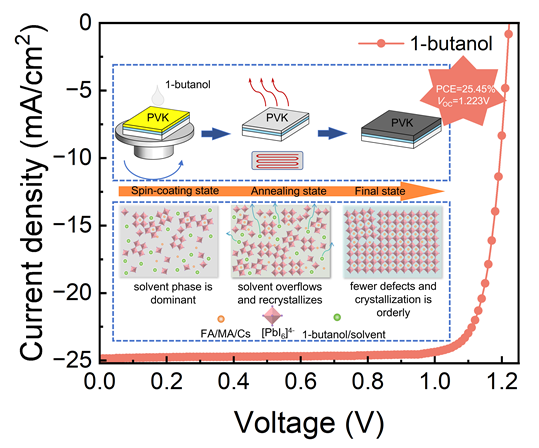

近日,华南理工大学发光材料与器件全国重点实验室的李宁教授课题组利用1-丁醇(BuOH)反溶剂引发钙钛矿二次结晶,减少缺陷并提高薄膜质量。在带隙为1.59 eV的钙钛矿太阳能电池中实现了25.45%的冠军功率转换效率(PCE)和1.223 V的开路电压(VOC),突出了醇类反溶剂在提高器件性能和为高效器件制造提供可持续、可扩展的解决方案方面的潜力。

本研究中系统对多种醇类反溶剂的应用效果进行评估,发现1-丁醇(BuOH)作用的薄膜具有最均衡应用效果,包括正常的吸收带隙、最强的稳态光致发光强度、最长的瞬态荧光寿命(2711ns)以及最大的光致发光量子产率(16%),同时还具有最为致密均匀的表面形貌。随后对BuOH旋涂过程进行原位表征,发现随着反溶剂应用体积的缩小,初始结晶的时间缩短,这一方面减少了原始晶核数量,从而生成较大尺寸的晶粒,另一方面由于成膜应力来不及释放而导致薄膜表面粗糙度反向提高。综合之下确定150uL为最优的工艺,可以实现结晶颗粒以及表面粗糙度的协调。在退火过程中的原位测试中BuOH作用的薄膜出现了二次结晶现象。系统的研究表明,高沸点的醇类反溶剂BuOH和钙钛矿前驱体添加剂MACl之间的协同效应可以平衡溶剂蒸发与结晶动力学,延长成膜过程中中间相的重组与转换过程,这种机制能够同时降低缺陷密度并抑制电荷复合,最终产生低应力、高结晶的钙钛矿薄膜。在单电子器件的空间限制电流(SCLC)测试中,BuOH-薄膜产生了更低陷阱填充极限电压和较低的缺陷密度。阻抗谱(EIS)表明BuOH-薄膜具有更低的更小的接触电阻(Rco),改善了电荷传输。器件的光强依赖电压测试表明BuOH-薄膜的理想因子降低为1.16,可以抑制界面的陷阱复合。瞬态光电压(TPV)和瞬态光电流(TPC)测试中BuOH-薄膜较长的载流子寿命意味着较低的非辐射复合损耗,而较短的提取时间则表明载流子可以更有效地收集。这些都有利于器件性能的提高。因此,使用 BuOH制造的钙钛矿太阳能电池表现出卓越的薄膜质量、增强的电荷传输和改进的器件性能,VOC显著增加到1.223 V,PCE显著增加到 25.45%。此外,这些器件表现出优异的热稳定性和环境稳定性,凸显了 BuOH辅助钙钛矿加工作为高效、可扩展太阳能电池制造的可行策略的潜力。从这项研究中获得的见解为提高钙钛矿光伏的商业可行性并加速将其集成到下一代太阳能技术中提供了一条新的途径。

相关研究成果以“Controlling Secondary Crystallization with 1-Butanol for High-EfficiencyPerovskite Solar Cells”为题发表在ChemSusChem上,其中通讯作者为李宁教授,第一作者为李豪硕士研究生。该研究工作得到了国家自然科学基金(52394273和52373179)和TCL科技创新基金(20242065)的资助。

原文链接:

https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cssc.202500860