实验室夏志国教授团队:光谱可调的MgAl2O4:Cr3+近红外荧光透明陶瓷用于激光驱动光源探测

大功率宽带近红外(NIR)光源在医学诊断、无创成像和有机成分检测以及远距离海上安全等领域受到了广泛关注。与传统的卤素灯和NIR荧光转换发光二极管(pc-LED)不同,激光驱动的NIR荧光块体材料(单晶、陶瓷和玻璃-陶瓷)解决了LED芯片的“效率下降”和封装树脂“热导率差”的问题,能够承受数百倍的激发密度。与高散射特性的粉末样品相比,块状材料中的泵浦光路径更长,允许更高的吸收效率和光提取效率。其中,半透明陶瓷因其优良的散热和发光效率、经济的制备工艺、可控的荧光层厚度和激活剂浓度而备受关注。

华南理工大学发光材料与器件全国重点实验室的夏志国教授课题组通过放电等离子体烧结制备出了热导率19.4W·m-1·K-1的MgAl2O4:Cr3+透明陶瓷,获得了峰值890 nm(半峰宽315 nm)、外量子效率73%的宽带近红外发光,并在10 W/mm2蓝光激光二极管(LD)泵浦下,获得了超过2 W的宽带近红外输出功率,光转换效率22%。采用这种激光荧光近红外光源搭建的原型器件,可实现人体心率和鸡蛋气室的实时监测,夜视照明距离可达100 m。这种激光驱动的近红外探测/成像光源将在夜视补光、生物医学等领域具有广泛应用前景。

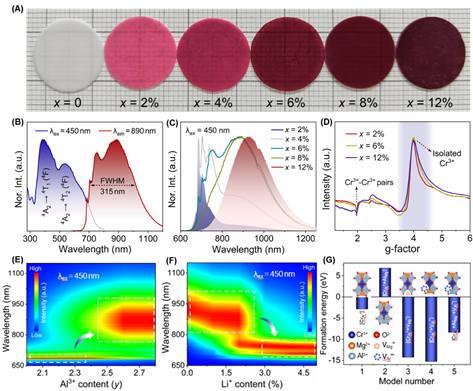

研究团队开发出了MgAl2O4:Cr3+荧光透明陶瓷及其制备技术,获得了峰值686-928 nm宽带可调、最高外量子效率73%的近红外发光,发射半峰宽可达315 nm,如图1所示。电子顺磁共振(EPR)测试发现,不同于传统反尖晶石结构中的Cr3+离子对发光,正尖晶石结构MgAl2O4:Cr3+的发光是由孤立Cr3+离子产生的,而发射光谱随Cr3+离子掺杂浓度变化的原因在于结构中存在着多种孤立Cr3+离子发光中心。团队发现Al含量以及Li含量都能显著调控其发射光谱,并结合固体核磁和拉曼光谱进一步分析其晶体结构特征,确认光谱调控的机理在于结构中的反位缺陷和阳离子空位的影响。DFT理论计算表明,阳离子空位能够显著降低Cr3+离子在Al3+格位的形成能,并带来较大的局域结构畸变,同时Cr3+离子周围的电子云产生重排,导致发射光谱红移。

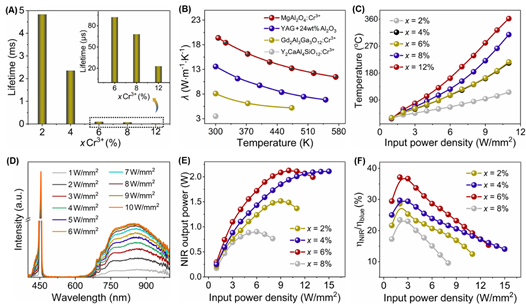

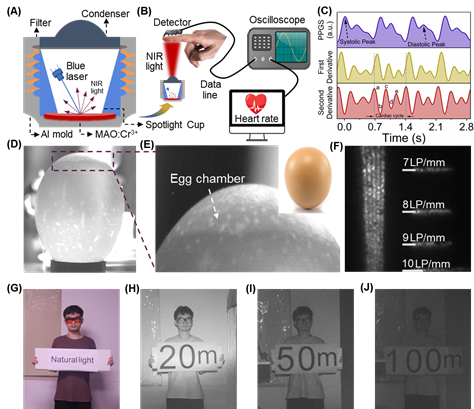

得益于MgAl2O4:6%Cr3+透明陶瓷19.4 W·m-1·K-1的高导热率,研究团队在10 W/mm2蓝光LD泵浦下获得了超过2 W的宽带近红外输出功率,光转换效率达到了22%。采用这种激光荧光近红外光源搭建的原型器件,可轻易穿透手指和新鲜的鸡蛋,实现人体心率和鸡蛋气室的实时监测,成像分辨率为7 lp/mm。最后,团队利用封装的大功率近红外光源,实现了100 m距离的夜视补光。这项工作将为光谱可调型大功率宽带近红外发光材料与器件的理性设计及其应用方案提供参考。

图1. MgAl2O4:xCr3+NIR荧光透明陶瓷的照片及发光机理分析

图2. MgAl2O4: xCr3+ NIR荧光透明陶瓷的激光荧光性能表征

图3. 蓝光激光驱动的MgAl2O4:6%Cr3+宽带NIR光源及其在心率监测、鸡蛋气室和远距离夜视照明领域的应用展示。

相关研究成果以“MgAl2O4:Cr3+ translucent ceramics with tunablebroadband near-infrared luminescence forlaser-drivenlight source detection”为题发表在InfoMat上,其中通讯作者为夏志国教授,第一作者为刘高超博士生。该研究工作得到了国家自然科学基金(52425206)和国家重点研发计划(2021YFB3500401)等科研项目的资助。

原文链接:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/inf2.70020