实验室马於光教授团队:非富勒烯受体中的强孤子特性——对未来分子设计的新光化学见解

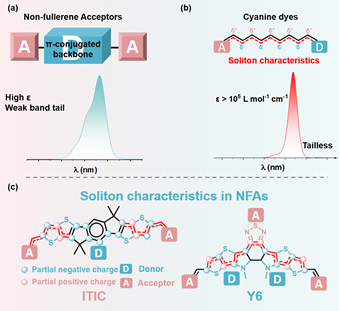

非富勒烯受体(NFAs),特别是受体-供体-受体(D-A-D)结构的NFAs,如ITIC和Y6,具有刚性骨架、近红外(NIR)吸收、高摩尔消光系数(ε)和陡峭的带边等优点(图1 a)。高的消光系数和弱的带边系数有助于改善短路电流密度(JSC)和开路电压(VOC),从而提升有机太阳能电池(OPV)的器件性能。目前,基于ITIC和Y系列NFA的最先进OSC的功率转换效率(PCE)分别超过了15%和20%,这主要是由于材料设计和器件工程的创新。然而,NFA的设计机制仍然是研究人员打破性能瓶颈的巨大挑战,包括效率、稳定性和工业化。鉴于此,分子结构和性质之间的关系迫切需要在下一阶段的发展中建立起来。

近日,华南理工大学发光材料与器件全国重点实验室马於光教授团队受花菁染料启发,提出ITIC和Y6等典型非富勒烯受体中强的类孤子电子结构特征是其高摩尔消光系数、陡峭吸收带边的内在原因,有望为未来高性能有机光伏活性层材料的设计提供新的视角。

花菁染料通常由连接电子供体(D)和受体(A)基团的一维π共轭链组成,表现出高消光系数和低带尾吸收。这些特性恰好符合NFA的要求(图1 b)。大量的研究表明,菁染料的光谱行为源于其类孤子电子结构特征,具体表现为均匀的碳-碳(C-C)键长和交替的正负原子电荷。

对ITIC和Y6的单晶结构分析发现,他们的π共轭骨架呈现均匀的C-C键长,计算的原子电荷分布表明π共轭骨架的碳原子携带交替的正负部分电荷,揭示了这些分子中类似孤子的电子结构特征(图1 c)。受菁染料的启发,这些类孤子特征被认为是ITIC和Y6大消光系数、弱尾带吸收光谱的起源。进一步的分析表明,与ITIC相比,引入受体基团(苯并噻二唑)在共轭骨架(Y6)中诱导了更广泛的孤子波,导致更强的吸收和更陡峭的带边。孤子型NFA材料有望为设计高性能有机光伏材料提供新的见解。

图1. (a)典型NFA的吸收光谱特性;(b)菁染料的孤子型电子结构特征和光谱行为;(c)ITIC和Y6的π共轭骨架中的类孤子电子结构特征。

相关研究成果以“Strong Soliton-like Characteristics inNon-Fullerene Acceptors - A New Photochemical Insight for Future MolecularDesign”为题发表在《先进光学材料》上,其中通讯作者为马於光教授和俞越博后,第一作者为谭文乐博士生和甘汉麟博后。该研究工作得到了国家重点研发计划(2020YFA0714604)、中国博士后科学基金(2023M731163)、广东省分子聚集体发光重点实验室基金(2023B1212060003)、华南理工大学发光材料与器件全国重点实验室基础研究基金(Skllmd-2023-09)等科研项目的资助。

原文链接:Doi:10.1002/adom.202402954