“电切割合成法”制备共价有机框架薄膜

共价有机框架(COFs)材料因其独特的结晶性和孔道性质受到广泛关注,已在各个领域呈现出一定的应用潜力。然而,由于其高度交联的结构,通常通过化学合成的COFs为微晶粉末,这限制了COFs材料在膜材料方面的进一步应用。虽然目前已经发展出包括自下而上和自上而下等方法在内的多种COF膜合成方法,目前仍然没有一种适用于绝大多数COF成膜的普适性方法,如能突破将对COF膜领域起到明显的推动作用。

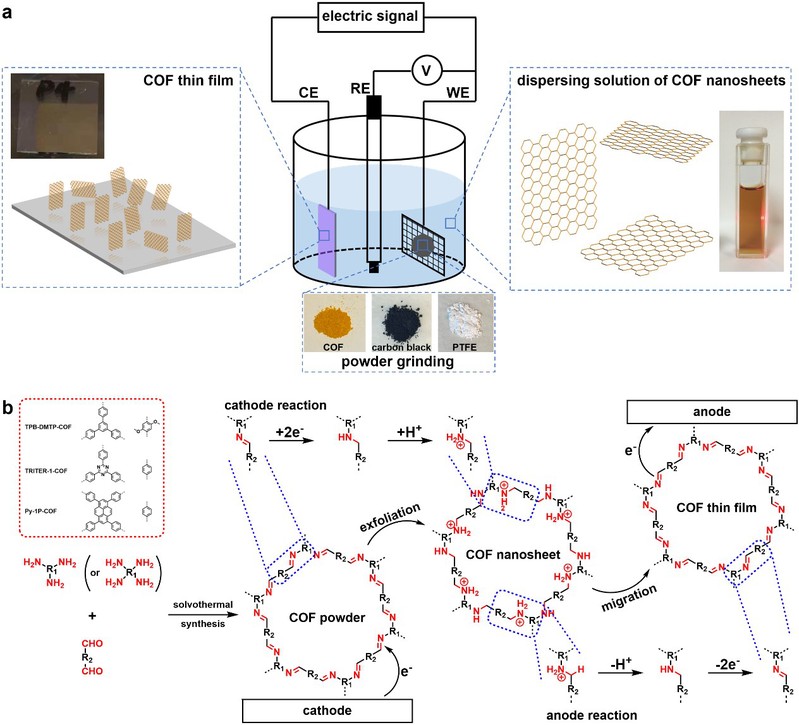

近日,华南理工大学发光材料与器件国家重点实验室顾成研究员课题组提出“电切割合成”策略,提出了一种温和、快速、普适性的COF薄膜合成新方法(图1)。该方法从基于亚胺键的二维COF粉末出发,利用亚胺基团的电化学还原反应在工作电极表面生成胺基团,同时酸性电解液将其质子化形成铵基团,在框架上引入大量电荷,将COF粉末剥离成纳米片,均匀分散到电解液中。随后COF纳米片迁移到对电极并发生铵基团的氧化反应,从而重构亚胺基团,并且使COF纳米片重新堆积成结晶性二维COF。得益于亚胺键非常低的氧化还原电位(-0.4~-0.9 V),整个过程不会影响COF砌块的化学结构,因此适用于几乎所有亚胺键连接的COF。作者也研究了COF薄膜中的传质过程,发现在碘蒸气吸附中,COF膜的吸附速率比对应的粉体COF提高两个数量级。该工作为COF膜的合成化学提供了新的思路。

图一.“电切割合成法”制备COF薄膜的原理

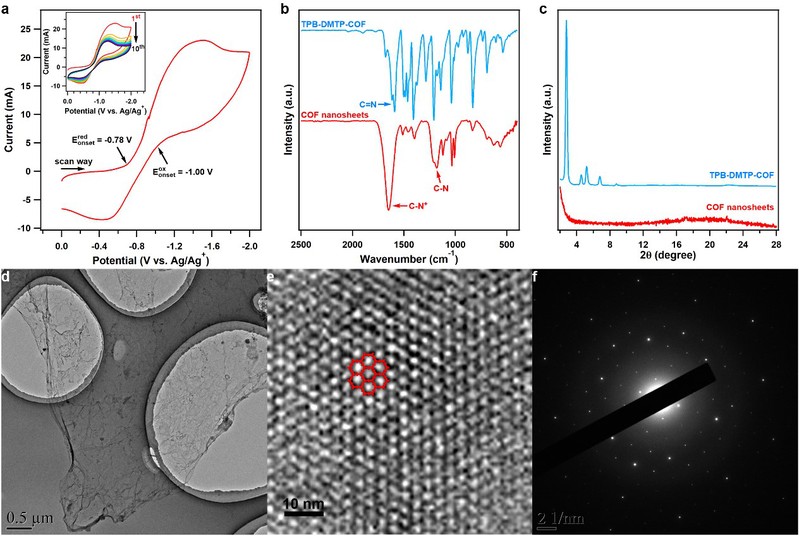

作者选择了三种经典的亚胺键连接的COFs,TPB-DMTP-COF,TRITER-1-COF和Py-1P-COF,它们具有不同的化学和拓扑学结构,来证明该方法的普适性。作者发展了普适性的电切割合成的电解液体系:电解质溶液为N,N-二甲基甲酰胺(DMF),电解质为0.1 M LiClO4,质子源为0.01 M对甲基苯磺酸(PTSA)。将COF粉末与导电剂(Super P Li)和粘合剂(聚四氟乙烯)通过研磨形成薄片,再贴在铂网上作为工作电极。铟锡氧化物(ITO)作为对电极,Ag/Ag+作为参比电极。以TPB-DMTP-COF为例,其负向循环伏安曲线如图2a所示,在-0.78 V处的还原峰归属于亚胺键的还原。亚胺基团电化学还原为胺基团,进一步被酸性电解液质子化形成铵基团,使得COF框架上被引入大量正电荷,从而剥离到电解液中,形成棕黄色的稳定“溶液”。反向扫描过程中,-1.00 V处的氧化峰归属于铵基团的氧化峰。在多圈扫描过程中,归属于亚胺基团的还原电流强度随扫描圈数的增加而下降,说明电极上的COF粉末逐渐被剥离。10圈循环后,电解液变为棕色,同时在ITO对电极上形成一层透明、连续、致密的黄色薄膜,这是由于剥离的COF纳米片在电解液中迁移到对电极,然后在上面发生氧化反应,重构了亚胺键,并且去质子化,使得COF纳米片重新从电解液中沉积出来。

作者首先对电解液中的COF纳米片进行了表征。仍然以TPB-DMTP-COF为例,通过将上述电解液体系进行一小时的恒电位(-1.0 V)电解以富集电解液中的COF纳米片,先将电解液离心以除去脱落下来的导电剂,然后将电解液尽量旋转蒸发减小体积,最后加入乙腈再沉淀并离心。乙腈可以溶解体系中的电解质和质子源,但却不能溶解COF纳米片,从而实现分离的目的。得到的COF纳米片经过真空干燥后进行红外表征(图2b),可以看到归属于亚胺基团的1618 cm–1处的振动峰几乎消失,而在1183、1215 和1651 cm–1处出现了归属于C–N和C–N+的振动峰,说明亚胺基团成功的转化为中性和质子化的胺和铵基团。此外红外光谱上其他的振动峰并未发生改变,证明电切割合成并不影响COF纳米片中其他部分的结构。COF纳米片的PXRD(图2c)和氮气吸附实验证明纳米片失去了原有的结晶性和一维孔道结构。

图二.(a) TPB-DMTP-COF负方向的循环伏安单圈和多圈曲线;(b) TPB-DMTP-COF粉体和纳米片的红外光谱;(c) TPB-DMTP-COF粉体和纳米片的PXRD谱图;(d) TPB-DMTP-COF纳米片的TEM照片;(e) TPB-DMTP-COF纳米片的高分辨TEM照片;(f) TPB-DMTP-COF纳米片的选区电子衍射图案。

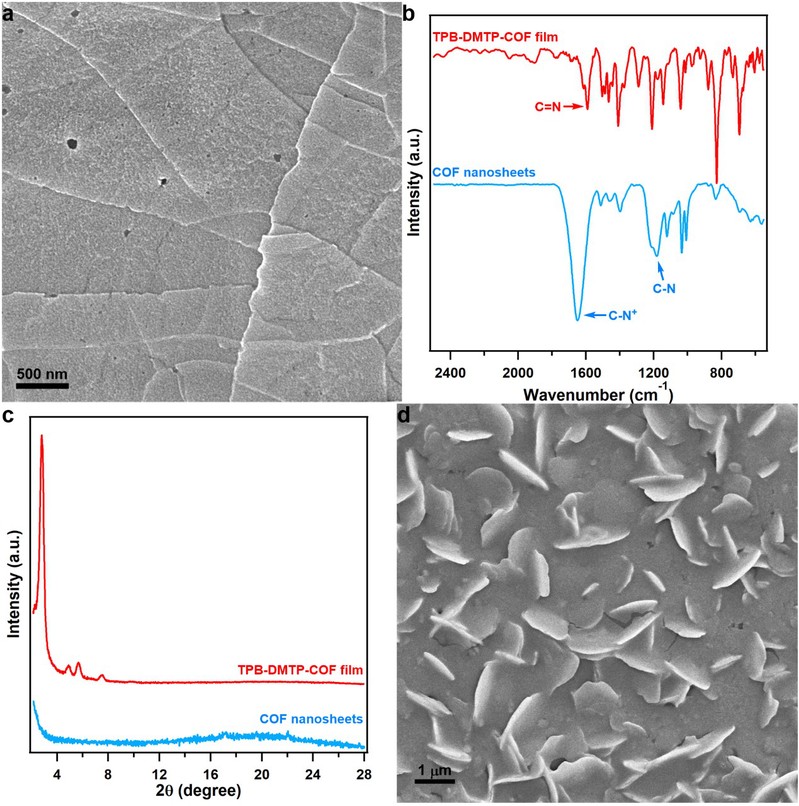

作者对纳米片的形貌进行了TEM表征(图2d),发现COF纳米片是一种薄层状结构,明显区别于COF粉体材料的严重聚集的形貌。片层大小可达几微米,优于传统的机械剥离得到的<500 nm的片层。三种COF纳米片重新溶解到DMF中的溶解度分别达到9.5,13.3和13.6 mg mL–1,并且即使是在近饱和溶液状态下依然是完全澄清透明的“溶液”状,可在室温条件下放置几个月而不析出沉淀。这些性质明显区别于常规COF分散液的浓度低、不透明、易沉降等缺点。作者进一步将COF纳米片滴涂于衬底上形成均匀的片层状薄膜(图3a),有望用于各种基于薄膜材料的应用场景。

除了形成COF纳米片外,在电切割合成过程中,大量COF纳米片迁移到对电极并发生铵基团的氧化反应从而重构亚胺基团。作者对ITO对电极上生成的薄膜进行了表征。红外光谱证明1593 cm–1处的亚胺基团振动峰重新生成,而1183,1215和1651 cm–1处归属于C–N和C–N+基团的振动峰消失(图3b),证明亚胺基团几乎完全的重构。此外其他基团的振动峰均没有变化,说明氧化过程也不会破坏COF其他部分的化学结构。薄膜的PXRD谱图展示出明显的结晶峰,并且与粉体结晶峰峰位相同(图3c),证明ITO对电极上沉积的薄膜具有与粉体相同的COF结构。有趣的是,SEM图像显示出COF薄膜具有疏松堆积的形貌(图3d)。由于电化学沉积过程是动力学控制,这种快速沉积过程产生的疏松堆积是很好理解的。这样的形貌为COF薄膜提供了多级孔结构,从氮气吸附曲线上也可以得到证实。多级孔结构对COF薄膜的传质过程将产生明显的促进作用。

图三.(a) TPB-DMTP-COF纳米片滴涂薄膜的SEM照片;(b) TPB-DMTP-COF纳米片和薄膜的红外光谱;(c) TPB-DMTP-COF纳米片和薄膜的PXRD谱图;(d) TPB-DMTP-COF薄膜的SEM照片。

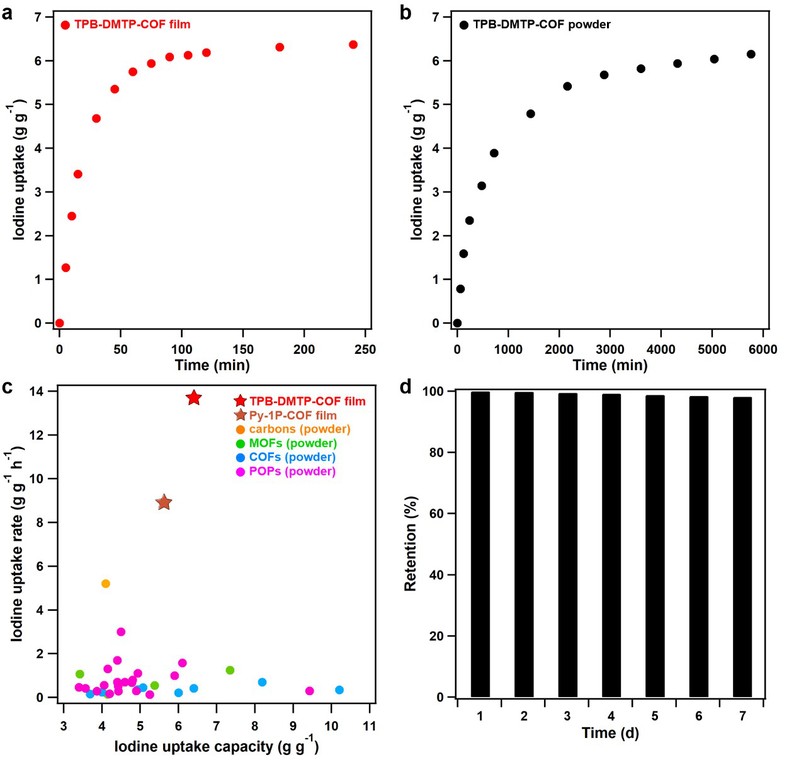

最后,作者考察了COF薄膜中的传质过程。碘蒸气的吸附和扩散是很好的研究传质过程的实验。作者分别对COF薄膜和粉体进行了碘蒸气吸附的测定。还是以TPB-DMTP-COF为例,其薄膜表现出对碘蒸气的快速吸附,在45分钟吸附量就接近平衡,达到5.35 g g-1,在240分钟平衡状态下的最终吸附量为6.37 g g-1(图4a)。作为对比,TPB-DMTP-COF粉末的碘蒸气吸附在2160分钟达到5.42 g g-1,在5760分钟平衡状态下的最终吸附量为6.15 g g-1(图4b)。COF薄膜展现出与粉体相同的吸附量,而吸附速率却高了两个数量级。作者通过曲线未达到平衡状态下的吸附量和时间计算了吸附速率。三种COF薄膜的吸附速率分别为13.69,3.06和8.93 g g−1 h−1,该速率比目前最好的碘蒸气吸附材料(包括多孔碳、MOF、COF和无定形POP等)高2.6~100多倍(图4c),达到目前最高的吸附速率。虽然目前有一些多孔吸附剂的碘蒸气吸附量超过7 g g−1,然而由于极慢的吸附速率,这类材料很难被实际应用于放射性碘污染物的吸附和处理中。COF薄膜超快的传质动力学得益于薄膜的多级孔结构和一维扩散通道的缩短。作者最后发现,碘蒸气吸附的COF膜具有很好的稳定性(图4d)。这种具有快速传质能力的COF膜不仅可用于吸附,更可用于许多需要快速传质的应用中。

图四.(a)TPB-DMTP-COF薄膜的碘蒸气吸附曲线;(b) TPB-DMTP-COF粉体的碘蒸气吸附曲线;(c) 文献中最好的碘蒸气吸附材料的吸附量-吸附速率的综合分析;(d) 碘蒸气在COF膜中的保留曲线。

该文章发表在近期J. Am. Chem. Soc.杂志 (doi:10.1021/jacs.1c13072)并被选为前封面论文,华南理工大学发光材料与器件国家重点实验室作为第一完成单位,文章的第一作者是王玲玲博士,通讯作者为顾成研究员和马於光教授。该工作得到了国家自然科学基金、广东省基础与应用研究基金、广东省自然科学基金、优秀青年科学基金(海外)和国家留学基金委的资助。