发现室温有机磁性半导体,为发展有机自旋电子学器件开辟新方向

随着现代信息社会进入物联网、大数据和5G时代,基于传统半导体材料的信息技术正面临摩尔定律已接近极限的挑战。从源头创新来探索颠覆性新材料技术,成为破解后摩尔时代难题的共识。在诸多候选材料中,兼具半导体材料(逻辑运算功能)和磁性材料(存储功能)双重特性的磁性半导体被人们寄予厚望。磁性半导体以电子自旋作为信息的新载体,可以解决目前微电子技术中的瓶颈,使自旋电子技术成为引领未来的新一代微电子技术。因此创造出磁性半导体一直是物质科学研究的重要课题。2005年,《Science》杂志在创刊125周年之际公布了125个最具挑战性的科学问题,其中1项就是:“能否制造出室温下的磁性半导体?”。

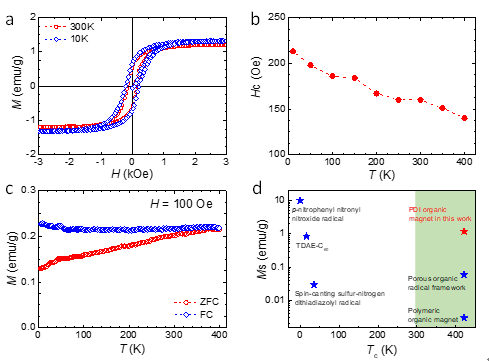

在过去几十年,科学家一直尝试将少量磁性元素掺入常规半导体中,创造出从未有过的新材料品种—稀磁半导体。但大部分稀磁半导体只能室温以下展现出磁性,限制了这类材料在自旋电子学器件中的应用。另一方面,按照海森堡的铁磁性量子理论,磁有序只能在主量子数大于2的原子中出现。因此在仅含有s和p电子的有机材料中发现磁性是比较少见的。在过去的几十年,合成纯有机磁体也一直是化学家和材料科学家关注的重要科学问题。理论上,早在上世纪60年代科学家就曾预测在某些芳香族和烯族自由基中通过π-π相互作用有可能实现纯有机铁磁体。实验上,纯有机磁体直到1991年才被发现(Tc = 0.65 K)。近年来,虽然有机室温磁体也偶有报道,但其室温饱和磁化强度很低(小于0.1 emu/g),并且一般都呈现电绝缘性。

最近,华南理工大学发光材料与器件国家重点实验室马於光院士团队在苝酰亚胺(PDI)自由基晶体中发现了室温铁磁性,其居里温度超过400 K,室温的饱和磁化强度达到1.2 emu/g。同时,样品表现出典型的n型半导体特性,室温的霍尔迁移率达到了0.5 cm2·V−1·s−1。这是首次在有机半导体中发现了室温铁磁性,这一发现为实现室温磁性半导体和发展有机自旋电子学器件开辟了新方向。

相关成果近期发表在Advanced Materials 2022, https://doi.org/10.1002/adma.202108103,并获美国专利授权(US 11,084,816)。该研究成果也得到了《麻省理工科技评论》的专访报道。蒋庆林、张弜、毛忠泉为共同第一作者,通讯作者为马於光、张弜、胡德华、姚尧教授。相关工作得到了国家自然科学基金和广东省自然科学基金的支持。

附论文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202108103