为更好地以榜样为镜,发挥榜样力量,示范学院邀请优秀应届毕业生,诉说他们的理想与梦想,展示他们的大学生活,希望能够给学弟学妹带来学习生活上的启示。让我们一起走近他们,聆听他们的故事。

“我们至少要知道自己是来做什么的。”

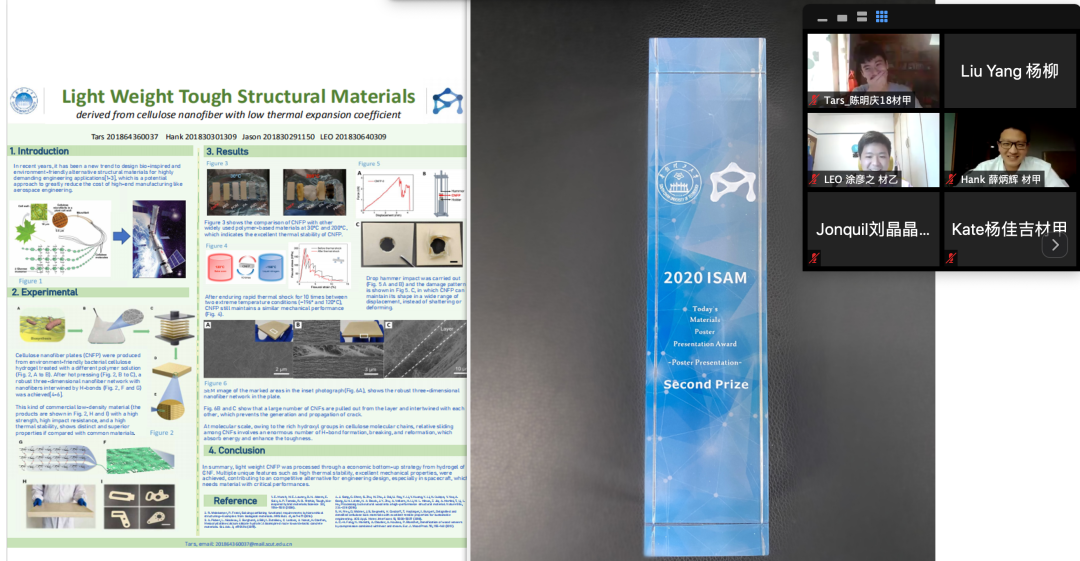

陈明庆,推免综合排名2/63;2021年材料学院推免研究生复试排名8/130;本科期间,以第一作者发表高水平论文一篇,在2020年先进材料国际化示范学院《当今的材料》学术墙报设计比赛、海报讲解比赛中分别获得第2/20、2/20名;《高分子物理》墙报比赛中荣获Student‘s Choice Award;2021年校学生代表大会代表,2020年材料学院“明辨杯“冠军成员。

海报比赛获奖证书及奖杯

目标明确,步步向前

无目标的努力,犹如在黑暗中远征。

“我们至少要知道自己是来做什么的。”陈明庆很清楚自己每个阶段的目标。大一的时候,他的目标主要是把学习搞好,努力提高自己的分数。虽然不像高中那样有严格的管理制度,他依旧保持高中的学习习惯,晨起背书,除了上课,其他时间基本上都在教室或图书馆学习。“不过论努力程度而言,钟思京同学应该比我更用功,大家要向钟思京学习。”

大一时,Gary老师每周单独开设的Tutorial为陈明庆解决了海量困惑

示范学院鼓励同学们大二就进入实验室,寻找自己的导师。陈明庆知道自己下个阶段的主要任务是科研,于是在大二之前就进入到实验室中,做实验数据,能集中起来的时间他都在实验室里度过。当他认识到自己要多学一些硬核的知识,每天在实验室“上班”可能对自己未来帮助不大时,大三开始他果断选择多花一些时间来整理文献,尝试做一篇综述。

实验室佩戴防毒面具时注意检查气密性

做到更高更快更强,是十分令人高兴的事情。陈明庆秉持这个理念,一直坚持体育锻炼,但他也经历过一些惨痛的教训。大概是急功近利,在一次长距离的拉练中,他拉伤了大腿肌肉,至今未能恢复。不过从这件事中陈明庆深刻地体会到:不是所有问题都能用意志解决,一定要根据自身实际情况制定计划。

代表材料学院参加院际长跑接力获团体季军;个人用时第十三(与专项高水平运动员同台竞技)

比赛前总是神采奕奕、跃跃欲试,每次跑完都累坏了

无悔付出,耕耘总有收获

道路并不总是一帆风顺。也许我们未能走到终点,却开辟出另一条捷径。

陈明庆调侃道自己的确走了一些“弯路”。大三的时候,他投入大量精力在一篇综述论文,希望能够系统地总结一类具有类似结构、类似性能、类似功能的材料,通过结构与性能的关系系统地展开这方面的科研进展。为了做出这篇综述,他花了大量时间阅读这方面的文章,并尝试自己去写,但高投入却不一定意味着高产出。由于各种原因的限制,这篇综述最终还是不了了之。

大三下学期,他发现了一条可能可以解决大科学问题的研究思路,之后他努力克服困难,自主补全相关知识,约不同领域的老师探讨学术,向中科院申请大科学装置的使用机时。但随着他的研究进一步推进,他发现这个思路虽然逻辑上似乎说得过去,但是过于超前,目前尚不能做通。

虽说这两次探索最终都以失败告终,但也使陈明庆受益匪浅。在这个过程中他阅读了无数的文献,反复锤炼了写论文的能力,作为一名本科“研究生”而言水平在这一年里面有了质的提高。不仅如此,在此期间,他不断地与老师交流,收获了很多知识,扫清了许多盲区,锻炼了思维能力、学习能力、交流能力和实验能力。他发现,问问题、面对面与老师交流是涨知识的最快途径。“科研是探索客观规律的过程,也许路径不是我们出发时想的那样,甚至目的地也不如我们所料,但它的确需要我们花费时间在弯路上进行探索。”这就是科研人的付出吧。

艺术源于生活:把海报讲解搬上“校园十佳班级”评选舞台,展示材创亮眼之处

趁年轻时多走点弯路未尝不是好事,因为弯路上也有独特的风景。

家国情怀,国有难自当挺身而出

位卑未敢忘忧国。

2020年,突如其来的疫情席卷中国大地,危难时刻,涌现出一批批逆行者,奋战在抗疫最前线。陈明庆也参加到疫情防控志愿服务工作中去,在公交站对上车的乘客进行测温,工作简单却不平凡。正是无数这样的基层工作者坚守自己的岗位,我们国家才能迅速取得疫情防控攻坚战的胜利。“当时疫情究竟会发展到什么程度还是个未知数,但已经严重影响了人民健康和国家经济发展,作为一个公民,我觉得自己有义务去承担一些责任,当时也没想太多。”言语中,我们感受到一颗纯粹的赤子之心、滚烫的爱国热情。

关于未来陈明庆早已有明确规划,“我希望能以一个不错的博士生身份毕业,然后每年都有论文产出。之后就打算一直做研究,研究一些未知的东西总是很有趣的。”

努力且有担当,目标坚定且从不气馁,远处灯塔闪耀,追梦这条路上,陈明庆从未缺席。

陈明庆给学弟学妹的建议

1.多和别人讨论问题、少自己看文献;多看教材,少看文献——看文献真心不见得是最高效的学习方法;遇到不懂的,多问,少自己琢磨;问问题、面对面与老师交流,是涨知识的最快途径。

2.当自己在一条路上越走越黑的时候,很可能已经陷入了某种误区——这时候要多和老师、师兄师姐交流,注意避免陷入“闭门造车”。

3.如果进实验室不是为了评优评先拼保研的话,本科阶段搞科研重在涨学问,在于体验科研、了解研究方向,不在出成果。

4.从大一开始不放过任何练习口头展示的机会(包括presentation、poster等),用心思考和归纳“怎样才能讲得更好”。