近日,李志远教授团队在光学国际顶刊PhotoniX上在线发表了题为“Observation of Single-Molecule Raman Spectroscopy Enabled by Synergic Electromagnetic and Chemical Enhancement”的研究论文。

拉曼光谱学有着悠久的历史,是当代分析化学的一个标准技术。拉曼散射携带了分子结构中许多关键的特征信息,是分子独一无二的指纹谱,然而过于微弱的信号强度掣肘了拉曼散射用于实际的光谱应用。上世纪六十年代,激光器的发展提供了更强的激发光源,使较高分子浓度下的拉曼光谱采集成为了现实,但与吸收和荧光等其他光谱相比,其强度仍然很弱,无法达到单分子级别的探测。过高的检测限和激发光能量限制了利用拉曼光谱技术对分子的各种物理化学过程进行连续、快速及原位表征的能力。1974年,表面增强拉曼效应(SERS)的发现为解决这种困境带来了曙光,经过近五十年的发展,取得了巨大的进步,但是距离终极目标:将拉曼信号增强到可媲美荧光强度的水平,以实现快速可靠的单分子识别及检测,还有相当大的距离。为实现这个伟大的目标,还需要继续探索新拉曼增强机制。

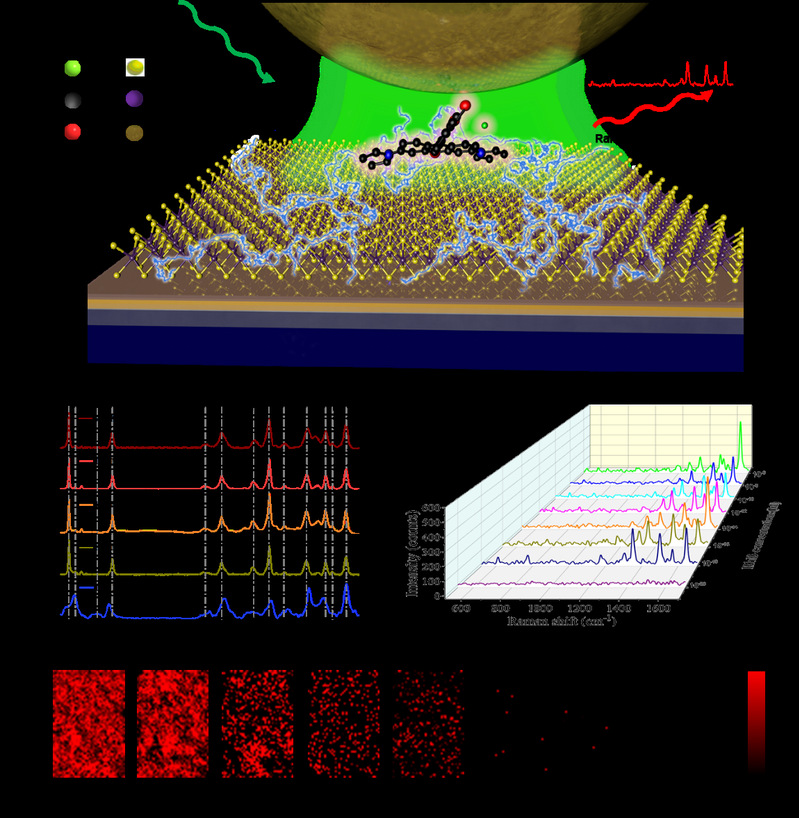

业界公认,SERS的增强来源可以总结为两种机制:电磁增强机制(EME)和化学增强机制(CME)。电磁增强机制源自于贵金属的纳米结构之间形成的等离激元共振,可以呈数量级地增强局域内的电磁场强度,形成所谓的“热点”,“热点”的强度取决于金属的成分、纳米结构和尺寸以及结构中间隔的距离,是一种与待测分子无关的远程效应。目前,基于这种机制的增强已经可以达到10个数量级左右。而化学增强机制被认为是待测分子与其吸附的表面之间发生了电荷传递,提升了参与拉曼散射的电子态的数量。化学增强机制是来源于分子和与其直接接触的表面之间的短程效应,分子和表面材料的能级都会对其造成影响。近来获得广泛关注的半导体二维材料——过渡金属硫族化物由于其直接带隙特性,有相当的潜力作为拉曼光谱的化学增强基底,与能级匹配的分子搭配工作,可以提供3至5个数量级的拉曼增强。显然,这两种增强机制相互平行、独立工作,如果能够以合适的策略将两者的效果有效地叠加在一起,协同工作,或可以突破单分子拉曼成谱的瓶颈。

李志远教授团队基于这个朴素的加和理念,在计算机模拟的辅助下,用金纳米颗粒和镀层金膜并覆盖了一层二氧化硅的硅片搭建了一个简单的等离激元光学纳腔,筛选了罗丹明B(RhB)和二维材料二硫化钨作为匹配的待测分子和吸附表面,将两者组合在一起,形成了电磁和化学增强机制协同工作的拉曼增强基底。组装过程是将吸附了罗丹明B分子的单层二硫化钨附着到覆盖着金膜的二氧化硅隔离层上,随后滴加金纳米颗粒,使其“坐落”到分子上并形成上述的光学纳腔。这样,分子就能在有电磁增强效应的“热点”中与二维材料同时发生电荷转移作用并获得化学增强效应。团队用这种基底和一系列对照样品进行了拉曼光谱测试,发现了激动人心的结果:最低在10e-18 M罗丹明B浓度(5 mm × 5 mm的整片样品上平均约12个分子)的条件下实现了拉曼成谱和成像,检测并定位到了单个分子的拉曼信号。

在正式开展这项实验工作前,团队已经深入研究了SERS的两大增强机制——EME和CME,探索了如何最大化每种机制的效用,并提出了它们之间的最优协同作用可能是实现单分子拉曼检测的有效途径。实验证明二维材料单层WS2为吸附的RhB分子提供了极具潜力的CME,增强因子高达5个数量级,这得益于高迁移率WS2基底与RhB分子之间强烈的电荷转移和电荷转移共振。此外,众所周知,由贵金属形成的等离激元纳米间隙,可以为其热点内的分子提供高达10个数量级的EME。两者相结合,由金纳米粒子坐落到吸附了RhB分子的单层WS2和覆盖了SiO2涂层的金薄膜上,形成的等离激元纳米间隙,就能使EME和CME协同作用。实验结果也显示,处于这种增强基底中的RhB分子,即使浓度极低至10e-18 mol/L,其拉曼光谱仍然清晰可见,成功进入了单分子拉曼光谱的领域。与无增强的对照组相比,SERS增强因子达到了约16个数量级。在增强因子和检测极限这两个根本性指标上,本项实验比起已有文献报道的最好结果均有大幅度的提升,充分展示了EME和CME协同工作的拉曼增强机制的强大威力。此外,这种单分子拉曼基底结构简单,并且各部分都很容易进行替换和调整,具有很强的可扩展性,对不同分子和应用进行进一步研究的前景十分广阔。

文章的通讯作者为华南理工大学李志远教授,博士研究生杨海遥为文章的第一作者。

论文链接:

https://photonix.springeropen.com/articles/10.1186/s43074-024-00119-6

(图文/李志远团队)