10月6-8日,以“语言演化及人类心智的生物基础”为主题的第七届生物语言学研讨会在华南理工大学举行。本次研讨会由Cognitive Linguistic Studies编辑部和Biolinguistics编辑部主办,华南理工大学外国语学院承办。来自中国社会科学院、西南大学、同济大学、北京语言大学、华南理工大学、澳门科技大学、香港教育大学以及英国约克大学、格拉斯哥大学等国内外高校的100余名专家学者参加本次研讨会。

第七届生物语言学研讨会参会专家代表合照

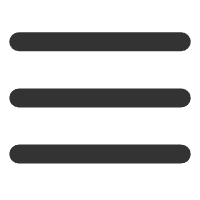

华南理工大学校长助理苏成和西南大学外国语学院院长文旭出席开幕式并致辞。苏成介绍了华南理工大学的基本情况和学科建设成果,指出本次研讨会对于学校加快建设中国特色、世界一流大学和高水平学术成果产出具有重要的推动作用。文旭介绍了国内外生物语言学的发展现状,认为此次会议对推动外语学科发展,促进语言学的跨学科研究以及“新文科”建设具有重要意义。会议开幕式由华南理工大学外国语学院院长朱献珑教授主持。

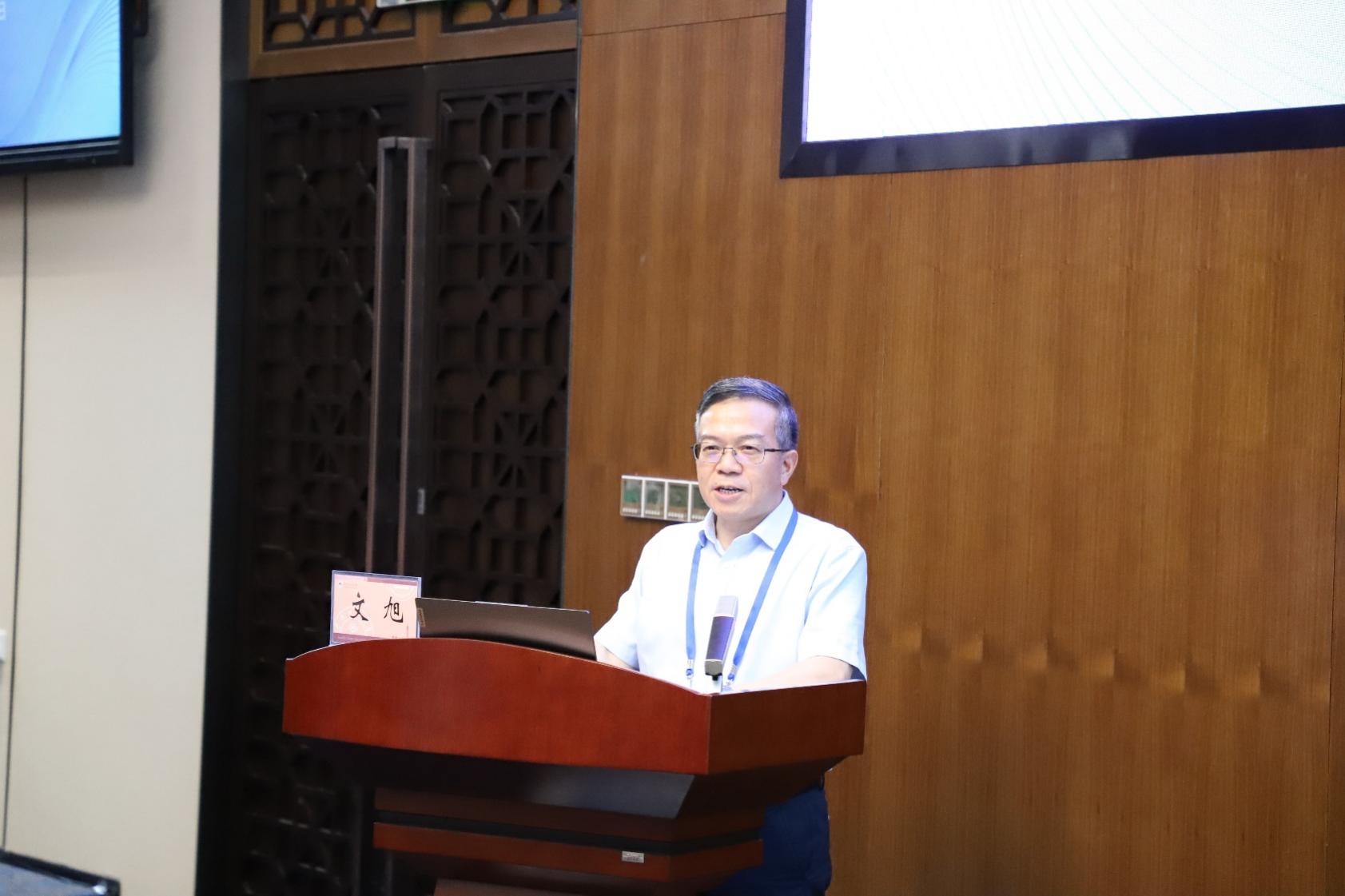

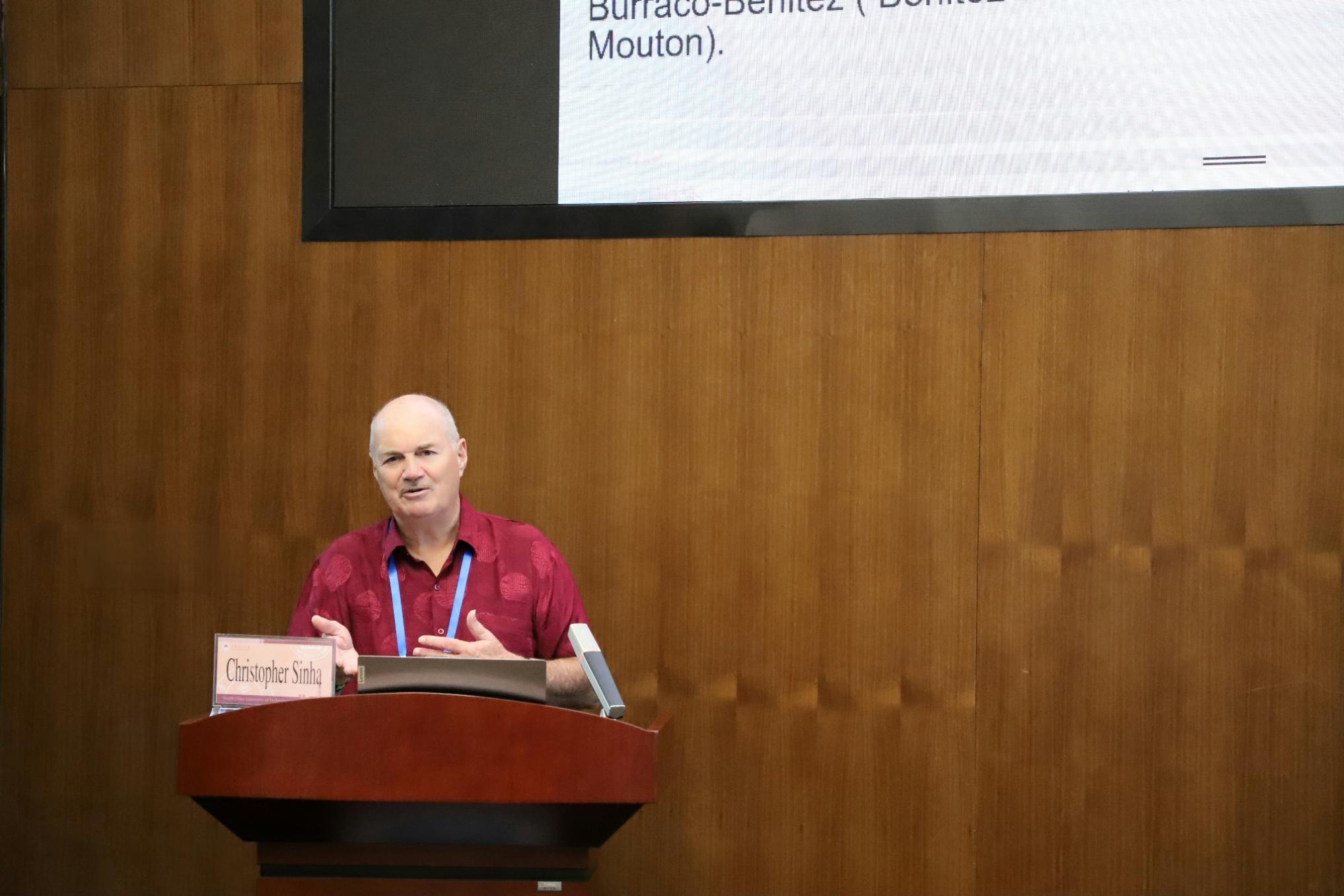

本次研讨会从生物学角度探讨人类语言,对揭示语言的本质属性、解释语言形成、演化以及语言习得和使用的神经生物机制具有重要意义。会议聚焦语言演化及人类心智的生物基础这一课题,邀约多位重量级学者分享前沿成果。西南大学Christopher Sinha、广东外语外贸大学/中国社会科学院胡建华、同济大学黄立鹤、西南大学成军、华南理工大学刘喜琴等五位专家学者分别围绕婴幼儿语言能力的生理发展基础、生物文化的生态位、全龄周期和毕生发展的生物语言基础、语言歧义性的信息熵、中国英语学习者汉英被动句的心理表征等议题发表主旨演讲。主旨发言多维度阐释了语言与大脑(心智)的关系,探究语言的神经心理机制,寻求解答人类语言知识的本质、来源和使用问题,为我国生物语言学研究发展提供了跨学科、多学科、超学科的崭新思路。

Christopher Sinha指出,生态位建构理论旨在将生态维度融入达尔文的进化理论中,生物文化的生态位建构支持、限制并捕捉了多层次发展过程的动态生态‒进化‒发育‒社会相互作用,形成了人类认知的基本纽带。

胡建华教授的发言关注婴幼儿的互动(interaction)和指向行为与内在语言能力之间的关系,论证儿童在前语言阶段就开始以双向生长的模式通过发声和指向构建对应于句法结构的沟通模式,指出用于沟通的指向和发声的结合可以看作是儿童早期“CP+VP”句法结构的前身。

黄立鹤以老年语言学为例,说明老年人的语言使用特征和语言衰老变化与其毕生发展和生命历程都密切相关,呼吁构建面向全龄周期的语言学知识体系,这是其他以“人”为研究对象各个学科的基本发展态势与学科任务。

成军在发言中指出,歧义性不是语言作为人类交际工具的缺陷和问题,而是高效交际实现的条件,通过利用语境、重复使用高效的语言单位、压缩信息、提供语用灵活性和优化认知资源,歧义性的语言形式具有更高的信息熵。

刘喜琴的主旨发言揭示了中国英语学习者被动句习得的发展轨迹,即从分离到共享句法表征的学习过程,推断英语水平较低的学习者在产出英语被动结构时,更容易受到母语和英语水平的影响。

主旨发言分别由华南理工大学钟书能教授、西南大学肖开容教授、华南理工大学徐鹰教授、华南理工大学雷霄教授、临沂大学王蕾教授主持。

本次研讨会同步设置四个分论坛,青年学者围绕“生物语言学理论研究”“语言演化及其生物基础”“语言习得及其生物基础”“语言、大脑、心智与行为研究”等议题深入研讨和交流。第一分论坛由华南理工大学吴王姣博士主持、蔡苏露副教授评议,第二分论坛由华南理工大学王杨钰副教授主持、郑学丹博士评议,第三分论坛由北京语言大学李若凡博士主持、华南理工大学陈锦博士评议,第四分论坛由澳门科技大学沈韵琪博士主持、华南理工大学齐小俊博士评议。

研讨会闭幕式由华南理工大学武建国教授主持,蔡苏露副教授、郑学丹博士、陈锦博士、沈韵琪博士分别汇报了分论坛专题研讨的情况。最后,文旭教授对此次研讨会进行了全面总结,认为该会议充分体现了我国生物语言学研究者开阔的学术视野与人文关怀,是一场思想火花碰撞的学术盛宴,有助于发挥语言学在中国学术话语体系建设的积极作用,促进外语学科的蓬勃发展。

(图文/刘喜琴 陈艳艳 闫雅琪)