| 硕士生黄雨馨在Journal of Environmental Sciences发表论文 |

| 发布时间: 2025-08-05 浏览次数: 10 |

|

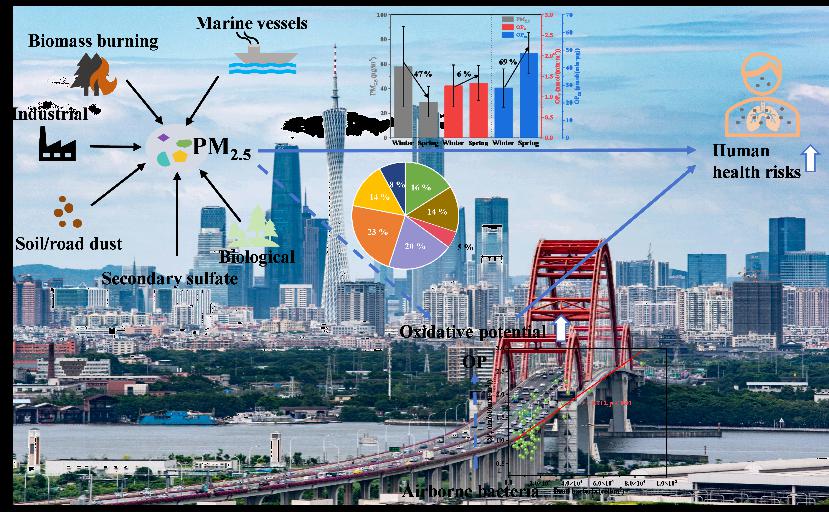

课题组在环境类学术期刊Journal of Environmental Sciences发表题为:“Oxidative potential of PM2.5 in Guangzhou, southern China: Source apportionment and association with airborne bacteria”的学术论文。硕士研究生黄雨馨为论文第一作者,张颖仪副教授为论文通讯作者。合作单位为广东省广州生态环境监测中心站。 该论文工作研究了典型季节广州地区PM2.5氧化潜势(OP)的特征与来源。结果显示,尽管PM2.5质量浓度自冬季至春季下降47%,但体积归一化OP(OPv)和质量归一化OP(OPm)却分别上升6%和69%,显示低浓度PM2.5仍可能保持较高的内在毒性。冬春两季OP的变化与PM2.5化学组成、来源类别以及气象条件、气态污染物等环境因素密切相关。基于正交因子分解(PMF)模型的源解析表明,二次硫酸盐对OPv的贡献(23%)远高于其对PM2.5质量浓度的贡献(8%);相反,机动车排放虽占PM2.5质量来源的23%,但对OPv的贡献仅为5%。这说明不同来源对PM2.5质量与OP的影响并不一致。研究提示未来风险管控应优先削减对OPv贡献显著的来源,而非仅着眼于质量浓度的降低。同时OPv来源的季节性差异明显:冬季OPv主要受生物质燃烧/工业排放(29%)、土壤/道路扬尘(20%)、二次硫酸盐(14%)及燃煤(13%)驱动;春季则以二次硫酸盐(36%)、生物源(21%)和船舶排放(20%)为主。值得注意的是,春季生物源对OPv的贡献高达21%。进一步的分析发现,OPv与死亡细菌的相关性(r = 0.712)明显强于活菌(r = 0.246),提示死菌裂解释放的物质可提升OPv;同时,活菌与化学组分之间存在协同效应可放大OPv。该研究强调了生物气溶胶在调控OP中的重要性,为评估PM2.5毒性机制提供了新视角。 论文工作得到了国家自然科学基金项目(41975156)的支持。 全文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1001074225004073 |