近日,我院赵宇军教授团队基于对称性分析和第一性原理计算研究了二维交变磁性(altermagnetism)的分类,以及提出了一种产生二维交变磁性的方案——通过双层堆垛的方式来产生交变磁性。这两个工作的研究成果分别以“Description of two-dimensional altermagnetism: Categorization using spin group theory”和“Bilayer stacking A-type altermagnet: A general approach to generating two-dimensional altermagnetism”为题发表在物理领域专业期刊“Physical Review B”上。硕士研究生曾斯柯为第一作者,赵宇军教授为通讯作者。

传统的自旋电子器件是以铁磁体为基础,但铁磁材料中存在杂散场串扰,易受外场干扰等问题。因此,反铁磁自旋电子学被寄予厚望。然而,由于其净磁矩为零,反铁磁材料难以被探测与调控,因此在应用上受到了阻碍。人们希望得到一种具有铁磁性质的反铁磁材料,能同时集成铁磁体和反铁磁体的优势。

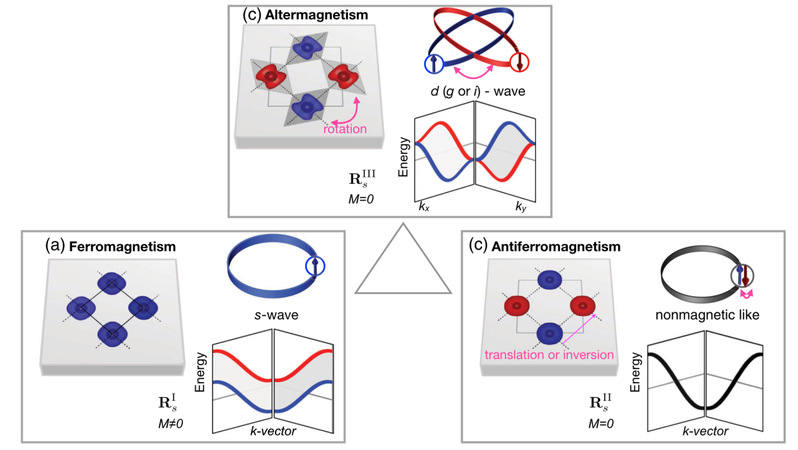

最近几年,随着反铁磁自旋电子学的研究,一种具有非相对论自旋劈裂能带结构的共线反铁磁材料被发现,这类体系被命名为“altermagnet”(目前国内学者将其翻译为“交变磁体”、“交错磁体”、“交替磁体”,本文采用“交变磁体”)。交变磁体的基本特征为,在实空间中具有像反铁磁体一样的自旋反平行排列的磁序,在倒空间中具有像铁磁体一样的非相对论的自旋劈裂的能带结构。由于其表现出的有趣的物理性质与在自旋电子学领域的潜在应用,交变磁体在最近几年引起了海内外学者的研究兴趣,掀起了一股研究交变磁性的热潮。目前大多数交变磁性的研究都关注三维材料,二维交变磁体还鲜有研究。

图1交变磁体与传统的反铁磁体和铁磁体的区别

图片来源:https://doi.org/10.1103/PhysRevX.12.040501

对于共线反铁磁体,磁晶格可以分为两套格子,即“上自旋”和“下自旋”。从对称性的角度来看,当两套格子之间存在纯空间反演或平移对称性连接时,即通过空间反演操作或平移操作可以交换两套格子时,体系具有PT或Tτ对称性,使得其非相对论能带结构是自旋简并的,这便是传统的反铁磁体。为了产生自旋劈裂的能带结构,这两个对称操作就必须被破坏掉。所以,在交变磁体中,两套格子是通过转动对称性或其与反演和平移对称性的组合来连接,而不能是纯空间反演或平移对称性。

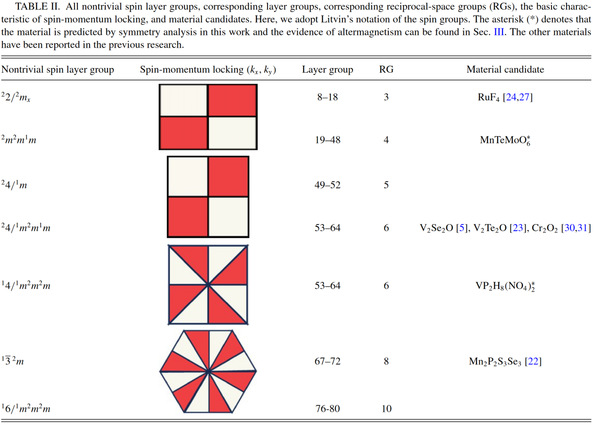

基于描述二维材料的层群理论和描述磁性的自旋群理论,研究团队构造了7个自旋群来描述和分类二维交变磁体。首先,基于对称性分析,研究团队发现对于二维共线反铁磁体,除了上述的两个对称性外,自旋简并的能带结构还会受到两套子格之间的平行于材料的镜面对称性和面外的二重转动对称性保护。接着,基于共线自旋群的框架,将层群的点群部分带入(因为平移部分对能带的自旋动量锁定特征无影响,故带入点群部分即可),最后,将不包含上述对称性的自旋群筛出,便得到了这7个自旋群。这7个自旋群完整描述了二维交变磁体的自旋动量锁定的能带特征,因此所有二维磁性材料可按其分类。

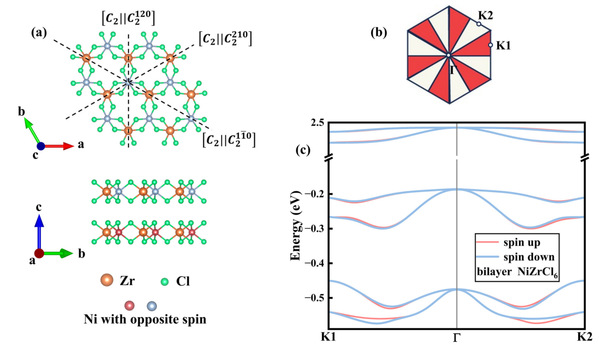

针对目前二维交变磁体候选材料稀少的问题,研究团队提出了通过堆垛两层具有反铁磁耦合的铁磁单层来产生二维交变磁体(称其为二维A型交变磁体),即其层间相互作用为反铁磁耦合,层内为铁磁耦合。该工作的基本思想在于,在不同的堆垛方式下,相同的二维材料可以堆垛出对称性不同的双层体系,而基于对称性分析可以确定不同的堆垛方式下的双层体系的对称性,通过二维交变磁性产生的条件确定哪些堆垛方式下产生的双层体系具有交变磁性。研究团队首先确定了二维交变磁性的产生条件:交变磁体是一种共线反铁磁,所以体系首先要有共线反铁磁序,接着,为了产生非相对论的自旋劈裂能带结构,磁子格之间不能存在上述提及的四个保护能带简并的对称性,而是通过其他对称性连接。研究团队对二维A型交变磁体进行了详细的对称性分析,给出了所有可能产生二维A型交变磁体的堆垛方式,并通过第一性原理计算给出了一些具有交变磁性的双层体系。图2中展示了该工作所预测的二维交变磁体——双层NiZrCl6。最后,根据推导结果,研究团队给出了三个主要结论,其中最为重要的是所有二维A型交变磁体的层群都应属于文章中给出的17个层群。

图2双层NiZrCl6的结构、布里渊区以及非相对论的能带结构

研究团队指出,第一个工作完善了对二维交变磁性的理论描述,第二个工作极大扩充了二维交变磁体的候选材料,这些工作都能为未来二维交变磁性的基础研究和应用提供有效帮助。

论文链接:

https://doi.org/10.1103/PhysRevB.110.054406

https://doi.org/10.1103/PhysRevB.110.174410

(图文/赵宇军团队)