作为一个古老但重要的科学问题,物质扩散广泛存在于生物化工等领域。1855年,Adolf Fick提出了著名的菲克定律用于描述物质扩散现象的宏观规律,指出了扩散过程中扩散通量与浓度梯度成正比。此后,菲克定律成为了研究各种扩散现象的理论依据。然而,由于液体分子不像气体分子那样稀疏,存在不可忽略的分子间相互作用力;也不像固体分子那样规律分布,因此液-液扩散是十分复杂的。时至今日,液-液扩散依旧没有完善的理论,对其研究主要依赖于实验测量。目前用于监测液-液扩散过程的方法有很多种,包括光线偏转法、全息干涉法、微流控法等。这些方法均存在局限性,无法在大时空范围内准确监测到扩散过程中液体浓度分布细节的变化。此外,随着实验不断进行,人们发现液-液扩散过程中存在非菲克现象,研究此类现象对测量方法的精度提出了更高的要求。因此寻找一种新方法以大时空范围和高空间分辨率监测液-液扩散对于揭示液-液扩散新规律是十分重要的。

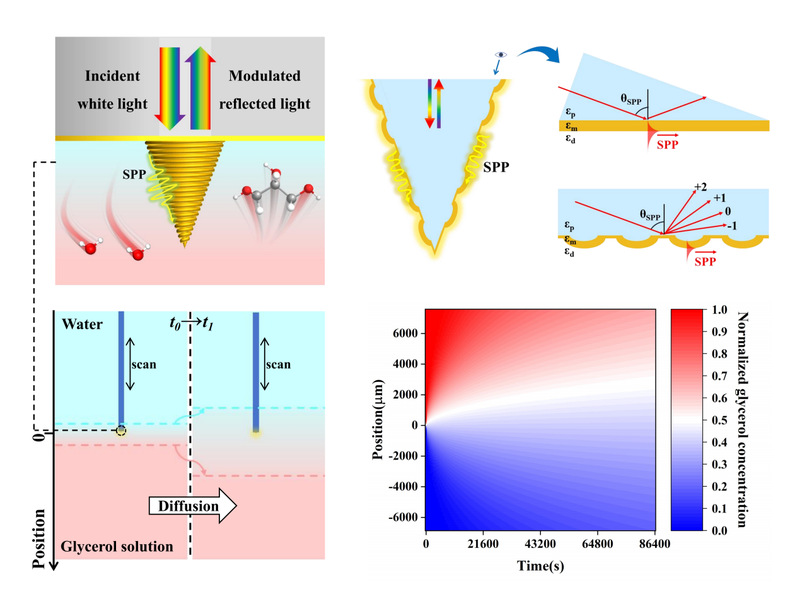

近日,李志远教授团队提出了一种新方法用于原位监测水-50%甘油溶液的一维扩散过程,在《ACS Photonics》发表论文In Situ Monitoring of Non-Fickian Liquid−Liquid Diffusion with a High Space-Time Resolution Fiber-Integrated Plasmonic Sensor。该方法通过使用一种高时空分辨的光纤传感探针在液体中扫描对甘油浓度分布进行点对点测量。传感探针是一种结合在光纤端面的金螺旋锥结构,其底部直径为10微米,高为14微米,通过基于双光子聚合原理的激光直写3D微纳打印技术制备。这种探针结构巧妙地将棱镜SPP耦合结构和光栅SPP耦合结构相结合,具备简单有效的传感原理:SPP共振波长对外界折射率变化的灵敏响应。当光纤中传输的白光照射进探针时,SPP共振波长处的光可以在金膜表面激发SPP,被金膜强烈吸收,导致反射光强度显著降低,而其他波长的光大部分被反射回到光纤,通过检测反射光谱中的吸收谷就可以得到共振波长从而测得探针表面介质的折射率。得益于SPP的快速响应和探针微小的结构,此探针可以实现高时空分辨的折射率传感。实验中使用探针在24小时内间隔10分钟重复扫描扩散液体,点对点测量折射率得到了扩散过程中甘油浓度的时空图(不同的甘油浓度对应不同的折射率),它的空间范围为14.3毫米,空间分辨率为15.2微米,可以准确描述扩散过程。

实验结果表明,水与50%甘油溶液的扩散过程表现为一种非菲克的扩散行为:扩散层往甘油浓度高的一侧的偏移运动叠加在扩散层的菲克式展宽上。通过修正菲克式扩散模型得到一个非菲克式扩散模型,使用该模型对实验数据进行拟合得到系统的扩散系数并且通过分子间相互作用和等效表面张力效应对非菲克式的扩散层偏移现象进行定性解释,证明了所建立的模型的准确性。对比建立的非菲克式扩散模型和菲克式扩散模型明显发现:在这两种模型所描述的扩散过程中,随着扩散的进行,扩散层逐渐变宽,浓度梯度逐渐减小;不过在非菲克式扩散模型中,扩散层的中心位置(归一化浓度为0.5的位置)逐渐向较高浓度的一侧移动,而在菲克式扩散模型中,扩散层的中心位置是保持不变的。

这种新的测量方法原理易于理解,测量结果清晰,可以在大时空范围内实现高空间分辨率的浓度分布测量,这是其他监测扩散过程的方法所不能实现的。对水与50%甘油溶液的非菲克扩散现象的监测展示了这种方法在监测液-液扩散的实用性和优越性,其为揭示液-液扩散的新规律提供了一种新的有效手段。

该文章的通讯作者为华南理工大学李志远教授,博士研究生黄容涛、龙利、杨海遥为文章的共同第一作者。

论文链接:

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsphotonics.3c01713?ref=PDF

(图文/李志远团队)