近日,学院吴昊教授课题组在国际著名期刊Advanced Materials (《先进材料》)上发表题为“Achieving Ultra‐High‐Power Output in Triboelectric Energy Harvesters by Torrent‐Like Charge Regulation” (利用激流式电荷调控策略实现摩擦电能量采集器的超高功率输出)的研究论文。该论文提出一种“激流式电荷调控”(Torrent-like charge regulation (TCR))策略:通过类三极管结构加速电荷传输,同时结合维管束仿生设计增加电荷总量,实现爆发式输出,得到了10 MW/m3的超高瞬时体积功率密度,电能输出相较于以往报道提升多个量级。同时,该研究采用滚动摩擦替代滑动摩擦,降低摩擦损耗,成功实现了基于晃动能量的完全无需电池的自供能无线传感。

随着物联网时代到来,收集环境动能(海浪、雨滴和风能等)已成为物联网设备摆脱电池、实现自供电的可行途径。然而,由于这些能量源频率低且不规律,其利用难度较大。为此,多种新型微纳能量收集技术应运而生,包括摩擦纳米发电机、驻极体发电机、压电式发电机等,这些技术通过机械运动引发材料表面电荷变化来生成电能。尽管应用前景广阔,但它们均受限于输出电荷量低、内部阻抗高等问题,制约了其实际应用发展。

一方面,针对电荷输出低的问题,可通过材料优化、表面改性及环境控制等策略加以解决。然而,这些策略往往需要额外的电荷预处理步骤,或对环境要求苛刻,且在实际应用中易出现电荷衰减现象。另一方面,为解决器件高内阻问题,前期提出平面式 “类晶体管” 结构纳米发电机,可大幅提高功率输出。但该结构的二维平面设计要求摩擦层紧密接触,导致摩损较大,限制了其实际应用。因此,开发一种兼具高电荷密度、低输出阻抗以及低摩擦损耗的实用性能量采集器具有重要意义。

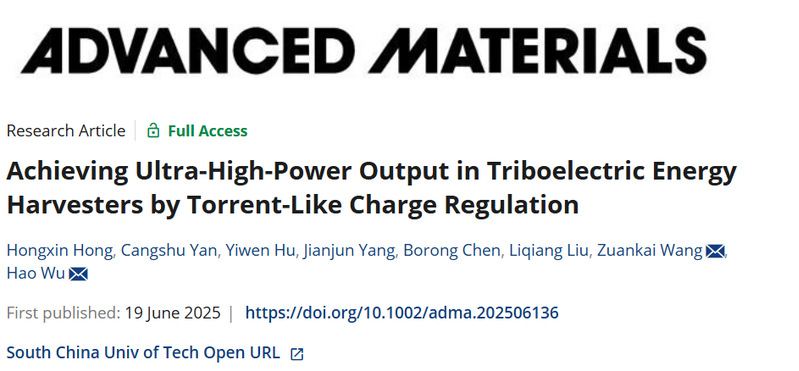

研究人员通过设计类晶体管结构,将电荷转移速度从宏观运动控制调整为电弛豫控制,极大地加快电荷转移,将器件内阻从兆欧级降至千欧级,有效提高负载功率和电能。另一方面,研究者采用维管束仿生设计,在其中间增加多个电荷维管通道,电荷输出总量显著提升(见图 1)。二者共同作用构成“激流式”电荷调控效应,实现了10 MW/m3的超高瞬时体积功率密度,电能输出相较于以往报道提升多个量级。

图1. 基于TCR的能量采集器设计。(a) 器件内部的类晶体管开关结构示意图。(b) 仿生植物维管束的电荷通道结构示意图。(c-d) 工作机理示意图及实物照片(器件的质量为12.2 g,直径为1.2 cm,长度为6 cm)。(e) 输出性能对比:对照器件1为传统的摩擦纳米发电机器件(无仿生设计),对照器件2为仿生摩擦纳米发电机器件(无类晶体管设计)以及基于TCR的能量采集器(负载电阻均为1 MΩ)。(f) 半个工作周期内的输出能量对比(负载1 MΩ)。(g) 本器件的瞬时功率密度与电荷密度与已报道的文献器件的比较。

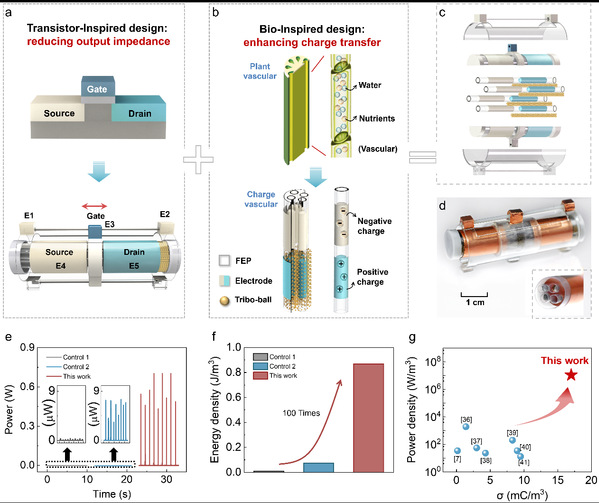

在优化器件的结构参数后,作者团队研究了基于TCR的能量采集器在不同工作条件下的输出性能。图2展示了该能量采集器在1000 Ω负载下可获得约74 W的瞬时峰值功率,对应的体积功率密度超过10 MW/m3,可以轻松点亮500颗LED灯。相比之下,具有相同尺寸的传统器件则无法点亮相同数量的LED灯。进一步地,该研究采用滚动摩擦替代滑动摩擦,降低摩擦损耗,因此在9个月的使用周期后,其输出性能也没有退化。

图2. 基于TCR 的能量采集器的输出表现。(a) 器件在 1 MΩ、4.7 MΩ 与 10 MΩ 负载下的电流曲线;(b) 不同负载阻值时 TCR 能量采集器与对照 1 的能量输出对比;(c) 器件随负载变化的电流及峰值功率密度;(d) 器件随工作频率变化的电流输出;(e) 器件随工作频率变化的电压和电荷输出;(f) 器件随摆动角度变化的输出性能;(g) TCR能量采集器点亮 400颗 LED 的实物照片;(h) 对比同一器件在使用 9 个月后的输出电流对比。

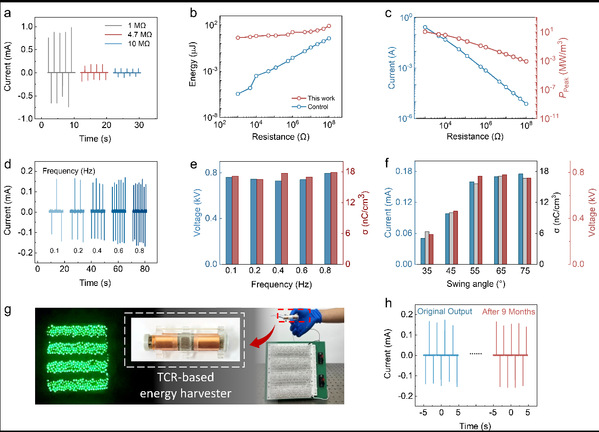

图3展示了一套基于晃动能量的完全无需电池的自供能无线传感:首先通过晃动触发TCR能量收集器运动,在其低阻抗与高功率密度的共同作用下,与TCR能量收集器连接的线圈端瞬间激起剧烈的电磁场变化,从而将高功率信号发射至20米外,并被远处的电脑端捕获。由此研究人员成功构建了一套无需电池的无线传输和通讯系统,展现了TCR策略在物联网设备可持续供能方面的广阔前景。

图 3. 完全无需电池的无线通信系统应用。(a) 等效电路图(将TCR 能量采集器与线圈集成为发射端);(b) 在不同传输距离下,对照器件1与TCR能量采集器电压信号对比;(c) TCR能量采集器发射的信号波形;(d) 示波器在各个传输距离下接收到的信号波形;(e) 完全无电池的无线编码传输系统实物照片;(f) 示波器上显示的接收信号波形;(g) 接收信号“SOS”与“5”;(h) 电脑端可视化演示的无电池无线编码传输系统。

综上,研究人员提出一种“激流式电荷调控”策略,在提高电荷转移总量与转移速率、降低内部阻抗的同时,利用滚动摩擦减少摩擦损耗,显著提高了器件的实用性。结果显示该器件体积电荷密度达到17 mC/m3,峰值功率密度突破10 MW/m3。最后研究人员成功构建了一套无需电池的无线传输和通讯系统。

华南理工大学博士研究生洪泓鑫、硕士研究生颜藏书为论文第一作者,华南理工大学吴昊教授和香港理工大学王钻开教授为本文通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金、广东省基础与应用基础研究基金及小米青年人才计划的资助。

原文链接:

https://doi.org/10.1002/adma.202506136

(图文/吴昊团队)