高分子材料的宏观性能,如弹性、强度、加工流动性等,都直接取决于其微观尺度上的松弛动力学。传统的聚合物纳米复合材料研究中,纳米粒子尺寸较大,通常被视为高分子链吸附的“表面”。但当纳米粒子尺寸缩小到2纳米,与高分子链的某些特征尺寸(如持久长度)相当时,传统的图像被打破。超小纳米粒子更像是一个个“分子级”的交联点或障碍物,与高分子链深度耦合,其自身的运动也可能与链段运动相互影响,使得整个体系的动力学行为变得异常复杂。在诸多影响因素中,高分子与纳米粒子之间的“相互作用”是核心关键。对于带电体系而言,高分子的电荷密度是一个可以精确调控的参数。然而,由于体系复杂且动力学过程跨越多个时空尺度,电荷密度的影响一直缺乏清晰的定量描述。

最近,针对以上问题,华南理工大学殷盼超课题组报道了一项关于聚电解质电荷密度对其与超小纳米粒子复合物中链段动力学的量化研究,该研究通过精心设计模型体系,并结合先进的多时空尺度表征技术,首次提出并验证了“时间-电荷密度等效”原理,为精准调控高分子纳米复合材料的动力学行为和物理性质提供了全新的理论依据和有效策略。

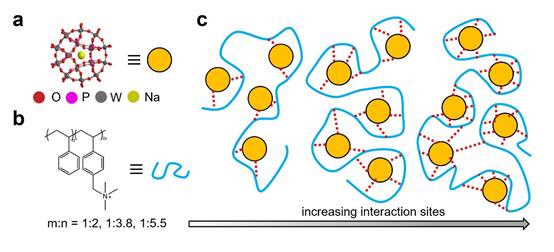

图1,(a)Preyssler多酸的结构(b)聚电解质结构(c)具有不同电荷密度的聚电解质-多酸复合材料的示意图。

为了清晰、定量地揭示电荷密度的单一影响,作者基于无规共聚的聚电解质与Preyssler型多酸构筑了标准模板体系。分别合成了三种分子量的聚电解质(命名为PE-1,PE-2, PE-3),且电荷密度依次递增。另一方面,选用的Preyssler型多酸{P5W30}结构明确,单分散性好,且带有14个负电,与聚电解质有强烈的静电相互作用(图1)。

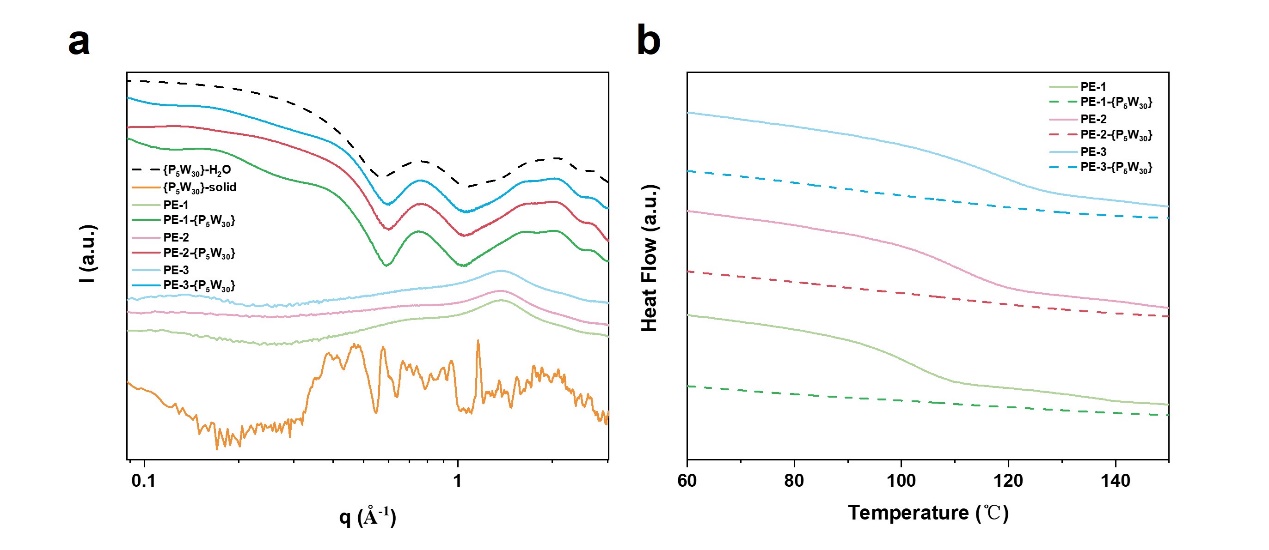

作者通过小角X射线散射与红外光谱确认了复合材料中{P5W30}簇结构完整,并以分子尺度均匀分散在高分子基质中,没有形成有序的相分离结构,而是形成了一个均质的非晶态复合物。这为后续专注于研究链段动力学扫清了结构复杂性带来的干扰。差示扫描量热仪测试(DSC)发现,纯的聚电解质均显示出清晰的玻璃化转变温度(Tg),且Tg随电荷密度增加而升高,这是因为带电单体引入了更强的链段间排斥力,使链刚性增强。然而,在与{P5W30}复合后,所有样品均观察不到明显的玻璃化转变过程。这表明,强烈的静电相互作用将高分子链段牢牢“锁定”在纳米粒子表面,使得链段运动变得极其缓慢,其Tg可能已高于材料的分解温度。这一现象直观地证明了超小纳米粒子通过静电相互作用对高分子链施加了极强的“限制效应”(图2)。

图2,(a)复合材料,聚电解质,多酸的SAXS图谱以及多酸的理论散射曲线。(b)复合材料与纯聚电解质的DSC数据。

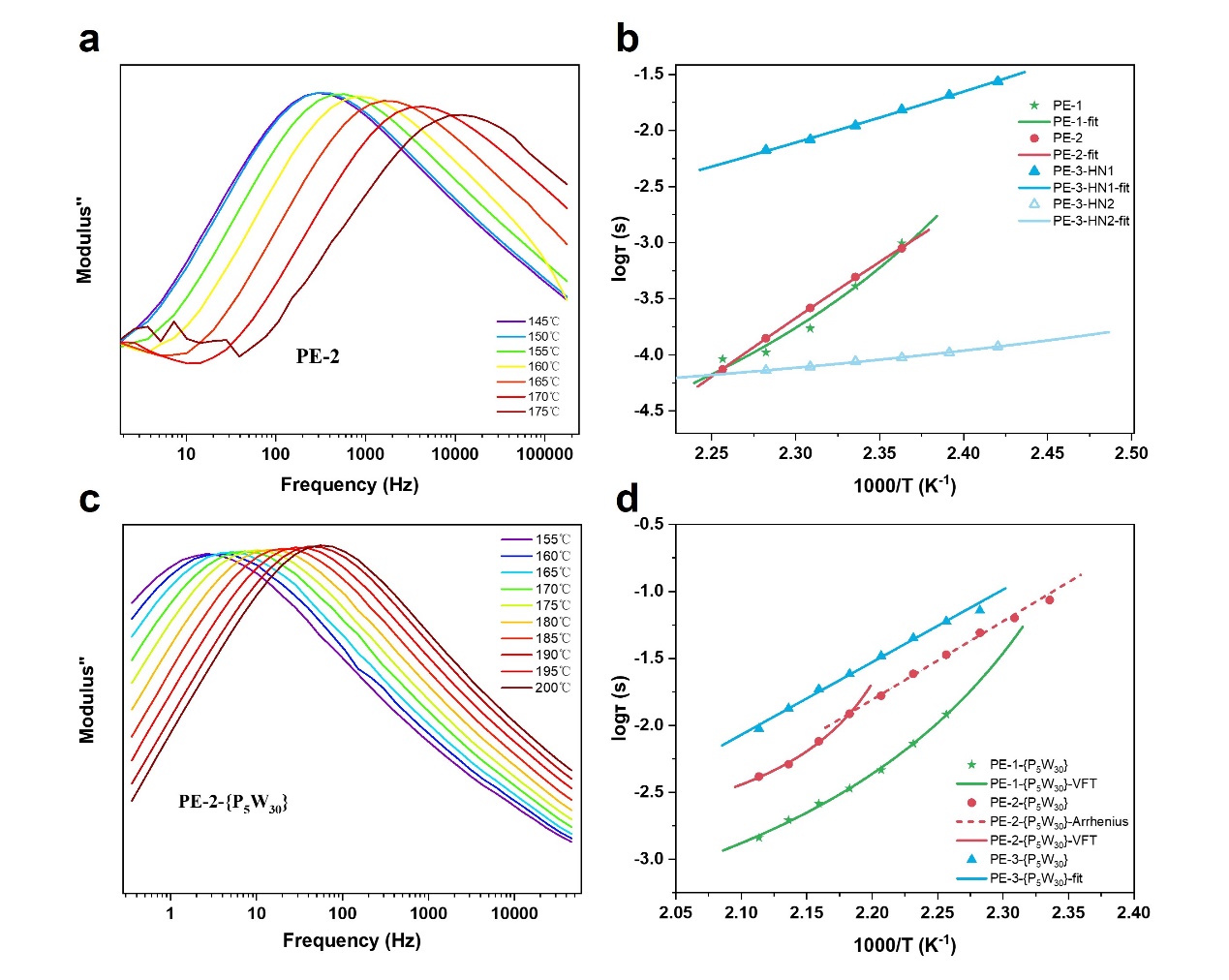

接下来,作者使用宽频介电谱(BDS)深入研究了该体系的松弛动力学,该技术能够灵敏地探测链段在不同温度和频率下的松弛过程并覆盖极宽的频率范围。对于纯聚电解质:电荷密度较低的PE-1和PE-2只显示一个对应于链段协同运动的α松弛过程,其松弛时间随温度的变化符合高分子体系中典型的Vogel-Fulcher-Tammann(VFT)关系。而高电荷密度的PE-3由于结构微不均一性,出现了额外的松弛过程。有趣的是,复合后所有样品都只观察到一个单一的α松弛峰,且松弛过程显著变慢。这说明{P5W30}的引入“均质化”了链段动力学,强烈的相互作用成为主导因素。

图3,(a)PE-2的介电松弛谱(b)不同电荷密度的聚电解质的弛豫时间的温度依赖性(c)PE-2复合物的介电松弛谱(d)不同电荷密度聚电解质构筑的复合物的弛豫时间的温度依赖性。

最关键的发现在于温度依赖性的转变:随着聚电解质电荷密度的增加,链段松弛时间的温度依赖性发生了系统性变化。其中PE-1复合物的α松弛在整个测试温度范围内仍遵循VFT关系;PE-2复合物在低温区表现为Arrhenius关系(热激活行为),在高温区转变为VFT关系;而PE-3复合物在整个温度区间内完全遵循Arrhenius关系。这一转变具有深刻的物理意义:电荷密度越高,静电束缚越强,链段运动类似需要克服固定能量势垒的“跳跃”过程(Arrhenius关系),而对自由体积的依赖性(VFT关系)减弱。当温度升高到一定程度,被束缚的链段被“激活”,运动才重新与自由体积关联(图3)。

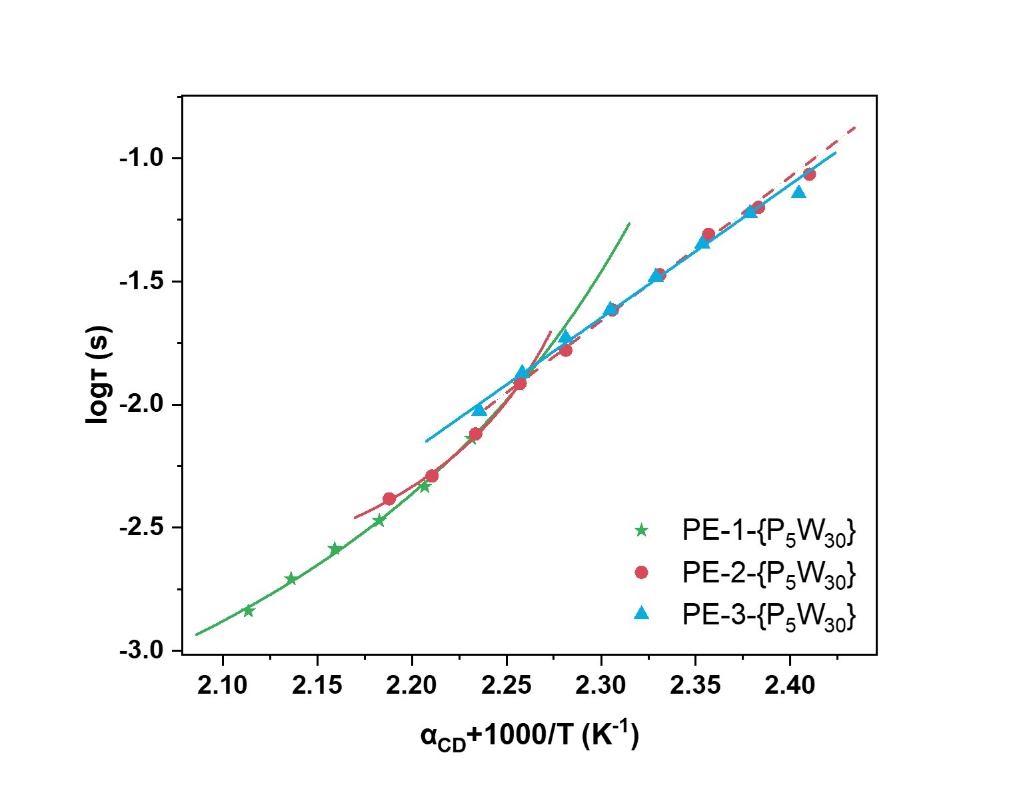

这一发现的深远意义在于,它暗示了电荷密度与温度对链段动力学可能具有等效的调控作用。作者大胆提出了“时间-电荷密度等效”(TCDS)原理,并成功进行了验证。类似于著名的时间-温度等效原理,通过引入一个与电荷密度相关的平移因子,作者将不同电荷密度复合物的松弛时间-温度曲线成功地叠加成一条统一的主曲线。这意味着,提高电荷密度与降低温度,对延缓链段运动产生了相似的效果(图4)。

作者进一步从物理机制上解释了TCDS的合理性:链段松弛的速率主要受限于克服静电吸引所需的能量(活化能)。该活化能与电荷密度(σ)呈线性关系:Ea = Ea0+ kσ。因此,在描述松弛速率的指数项中,电荷密度(kσ)与温度(kBT)占据了对称的位置。通过调节σ,可以在不同温度下获得相同的松弛速率,从而建立起TCDS关系。

图4,复合物弛豫动力学的时间-电荷密度叠加主曲线。

这一成果不仅深化了我们对纳米复合材料中分子水平相互作用与宏观性能之间关联的理解,更具有重要的实际应用价值。基于理想模型体系和多时空尺度表征证明的TCDS原理为材料科学家提供了一个强大的工具,可以基于有限条件下的测试数据,预测材料在更极端温度或不同电荷密度下的长期松弛行为,这对于材料设计、寿命评估和加工工艺优化具有重要意义。在未来,可以进一步将研究延伸至电荷序列分布(而不仅仅是密度)对动力学的影响,这将为多级结构高分子复合材料的精准设计开辟新的道路。

这一成果最近以题Thequantification of polyelectrolyte charge density effect on the chain segmentdynamics of polymer nanocomposites of ultra-small nanoparticles发表在Journal of Chemical Physics上,通讯作者是华南理工大学殷盼超教授,文章主要完成人为华南理工大学博士生薛炳辉和华南理工大学硕士生何东荣。

文章链接:https://pubs.aip.org/aip/jcp/article/163/15/154904/3367974/The-quantification-of-polyelectrolyte-charge