胶体组装体中的粒子间复杂的相互作用会使材料表现出独特的机械性能,其中比较特殊的是由单层烷基链配体包覆的纳米颗粒材料,其在高温条件下也可以表现出乎意料的弹性行为。范德华力是已知最弱的分子间相互作用力,这显然无法很好地解释纳米粒子之间存在的强相互作用,纳米粒子表面接枝的配体之间的有效缠结或穿插成为了最有可能的两类因素。然而,现有的纳米粒子体系普遍受制于其较差的分散性,表面结构及配体接枝密度均无法得到精准的调控。因此,开发尺寸单分散,结构明确的纳米粒子有助于定量地理解粒子间的相互作用对其机械性能的影响,在此基础上进一步剖析其结构-性能关系,从而为新型多功能纳米复合材料的制备提供必要的理论支持。

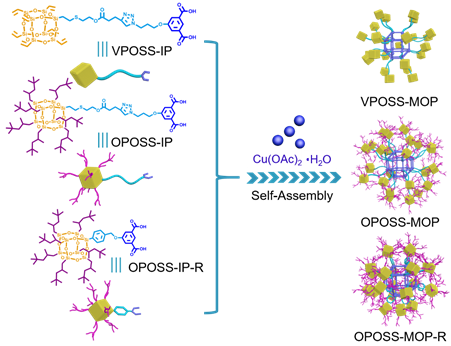

近日,课题组通过精准的化学合成,构建了一系列结构明确的笼形倍半硅氧烷配体(POSS ligands)。在此基础上,利用精确的配位自组装策略得到了单分散的超纳米粒子团簇(SNPCs)材料(图1)。不同于以往的星型高分子,SNPCs材料具有单一的分散性、明确的表面结构和接枝密度,是高分子物理研究中绝佳的结构模型。

图1.三类SNPCs材料的化学结构

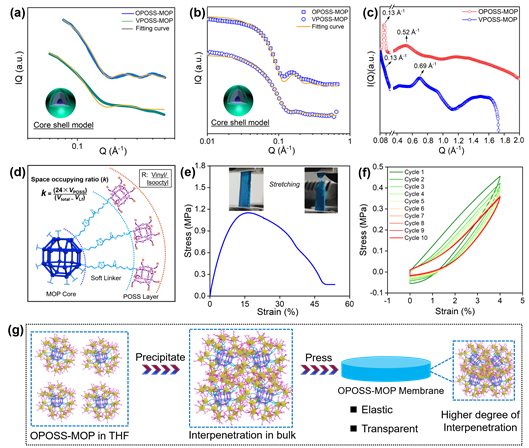

基于团队在散射方面的深厚积淀,小角中子散射(SANS)及小角X射线散射(SAXS)手段被首次用来表征SNPCs的多层级结构。OPOSS-MOP在受压的情况下能够形成质地均匀的薄片,令人惊讶的是,该薄片材料表现出典型的弹性行为,杨氏模量为17.42 MPa,更为特别的是其独特的耐高温能力。研究者发现本体状态下OPOSS-MOP之间的平均距离远小于其真实尺寸,从而推断出本体中插层(Interpenetration)结构的存在。插层结构的产生归功于金属有机多面体(MOP)内核外部的OPOSS链段分布较为稀疏,为了定量描述其分布的稀疏程度,研究者提出了空间占有率的概念,在微观层次上定量地阐明了插层结构形成的原因。OPOSS链段之间相互渗透形成插层结构后,末端的枝化OPOSS之间紧密相互作用,由此而产生的互锁效应将单个的OPOSS-MOP串联成类似的网络状结构,进而赋予其独特的力学性质(图2)。

图2.SNPCs材料的结构表征、力学行为以及相应的插层互锁模型

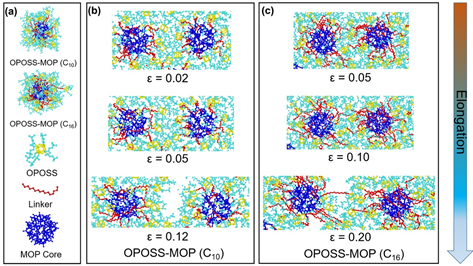

为了更深入地揭秘SNPCs的力学性质,研究人员对具有不同连接子(linker)长度的OPOSS-MOP体系进行了全原子非平衡分子动力学模拟,并分别对这两个体系进行了拉伸流场模拟,两个体系的应力-应变响应与实验观察结果一致。模拟结果显示表面枝化的OPOSS之间存在着强的相互作用力,力学性质的巨大差异来源于两个体系中OPOSS链段的空间占有率的区别(图3)。

图3. SNPCs的分子动力学模拟结果

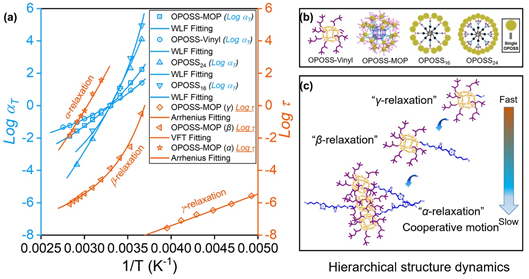

研究者还尝试利用具有不同时间尺度的表征手段对含有OPOSS的共价或非共价的样品的动力学行为(dynamics)进行讨论,从而更清楚地掌握SNPCs体系的结构与性能之间的有效联系。结果显示,OPOSS-MOP中的多个驰豫过程均与含OPOSS的柔性链段密切相关,其中的a-松弛峰是由多个OPOSS链段的协同运动所致,进一步论证了所提出的插层结构模型(图4)。此项工作揭示了一类由插层互锁效应诱导所形成的弹性体材料,为新型多功能团簇材料的开发开辟了一条新的途径。

图4. SNPCs的多级结构动力学研究

这一成果近期发表在Angew. Chem. Int. Ed.上,本文的第一作者为华南理工大学博士生尹家福,华南理工大学郑昭博士生、杨俊升博士、刘禹初博士、蔡林坤博士生、李牧博士生以及李新沛博士为该体系全面的结构和动态行为表征提供大量支持。本文的通讯作者为华南理工大学殷盼超教授和麻省大学Thomas P. Russell院士,文章合作者包含华南理工大学孙桃林教授、程正迪院士,华中科技大学黄才利教授以及东华大学刘庚鑫教授。

Unexpected Elasticity in Assemblies of Glassy Supra-Nanoparticle Clusters

Jia-Fu Yin, Zhao Zheng, Junsheng Yang, Yuchu Liu, Linkun Cai, Qing-Yun Guo, Mu Li, Xinpei Li, Tao Lin Sun, GengXin Liu, Caili Huang, Stephen Z. D. Cheng, Thomas P. Russell,* and Panchao Yin*

Angew. Chem. Int. Ed., 2020, DOI: 10.1002/anie.202013361

转载自公众号:高分子科技