随着抗生素的大量不合理使用,耐药病原菌的出现及广泛传播已严重威胁世界公共卫生安全。除了新抗生素的稳步发展外,更好地理解控制耐药性传播的分子机制,制定全新的对抗这些病原体的战略有助于减少耐药性的出现。噬菌体疗法为解决日益恶化的抗生素耐药性危机带来了巨大希望,但它也面临着许多挑战。血液滞留时间短即是阻碍噬菌体治疗发展的重要因素之一。近日,中国科学技术大学温龙平教授团队和华南理工大学张云娇教授团队在生物医学1区杂志《Theranostics》(2019 IF: 8.579)上发表论文,报道了一种利用由血小板膜颗粒及长循环抗菌噬菌体BCP1-BGL组成的噬菌体仿生纳米颗粒PPHNs,其在预防和治疗方案中均显示出了较长的血液滞留时间及优化的抗菌性能,为噬菌体治疗的应用提供了启示。

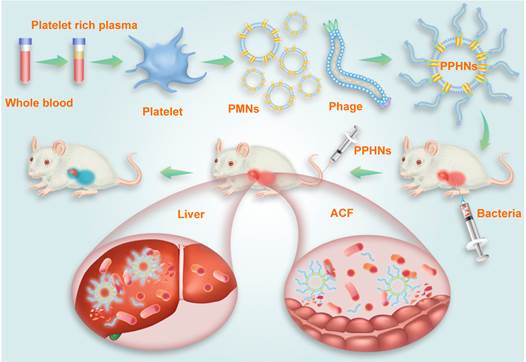

针对延长纳米颗粒血液滞留时间,提高进入靶组织效率这一目的,该课题组前期通过体内噬菌体展示技术成功筛选到具有延长噬菌体体内循环时间的短肽BCP1。在此项研究中,研究人员的目标是将BCP1的应用扩展至抗菌噬菌体的治疗中。首先,研究人员构建了展示延时短肽BCP1并表达限制性内切酶Bgl蛋白的M13噬菌体BCP1-BGL。进一步,利用BCP1序列中含有RGD(Arg-Gly-Asp)及其主要通过与血小板结合发挥其长循环作用的机制,研究人员将血小板膜颗粒与噬菌体BCP1-BGL物理结合形成了噬菌体仿生纳米颗粒PPHNs。通过一系列体外和体内实验,揭示了BCP1-BGL噬菌体和PPHNs的长循环和抑菌能力。

该项研究表明,与BCP1-BGL抗菌噬菌体相比,PPHNs则在体内对大肠杆菌感染的抗菌作用明显延长,在预防和治疗方案中均表现出更长的血滞留时间和最佳的抗菌性能。值得关注的是,每个球形PPHNs上大约有12个BCP1-BGL噬菌体稳定地附着在其表面,即只要有一个BCP1-BGL噬菌体逃脱血液中的失活因素,就能够感染细菌,发挥抗菌性能。因此,该噬菌体仿生纳米颗粒为提高噬菌体的抗菌性能提供了一种新的策略,对噬菌体治疗具有一定的指导意义。

中国科学技术大学温龙平教授和华南理工大学张云娇教授为文章的共同通讯作者,课题组成员金佩佩和王连生博士为文章的并列第一作者。该项目得到国家重点研发计划、国家自然基金、广东省引进创新创业团队项目和广州市再生医学与健康广东省实验室优秀学者项目的支持。

参考文献:

Peipei Jin#, Liansheng Wang#, Rui Sha, Liu Liu, Jieying Qian, Nestor Ishimwe, Wenbin Zhang, Jing Qian, Yunjiao Zhang* and Longping Wen*. A blood circulation-prolonging peptide anchored biomimetic phage-platelet hybrid nanoparticle system for prolonged blood circulation and optimized anti-bacterial performance. Theranostics 2021; 11(5): 2278-2296.

原文链接:https://www.thno.org/v11p2278.htm