一定是特别的缘分,让我和家人成为了校友!

清风拂校道,华园绿盎然。充满朝气的2025级新生自五湖四海相聚于华南理工,在这些鲜活的新面孔中,有两位特别的“鲤工仔”新生与华园已是“老相识”——原来这份特别源于两段深厚的时光羁绊。

两位新生各自成长于“一家三代华工人”的家庭。六十年岁月流转,西湖柔波倒映三代人的身影,红楼砖墙听过三代人的笑语。同是一家人,同进一校门。就让我们翻开这两本 “时光之书”,探寻这两段关于“传承”的温暖故事。

“我们一家三代不约而同地选择了华工”

来自物理与光电学院的2025级硕士研究生新生陈骏乐,是家里的第三代华工人。今年入学的他,续写了家庭跨越半世纪的华工情缘。

“第一代华工人是奶奶陈坚武(66届校友),第二代华工人是父亲陈炜(93级校友),我是第三代华工人。”

陈骏乐与父母、奶奶合影

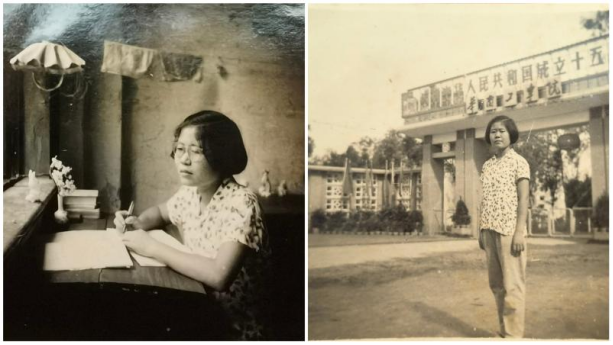

1961年,陈坚武带着对知识的渴望走进了华工的校门。在那个物质匮乏的年代,新中国的成立为她推开了知识的窗,一路从乡村考到华工。1966年毕业后,国家推行“统招统分”,她毫不犹豫远赴浙江投身高分子实验工作,后调回广东,转型从事统计工作。尽管职业领域几经更迭,但华工人“严谨务实”的底色从未改变。她潜心钻研统计方法,屡屡获评单位“先进工作者”。用“服从需求、尽心尽力”的态度为后辈树立了真切的榜样力量:“华园教会给我的,是无论在哪个岗位都要把事情做好。”

陈坚武照片

“对华工,我是从小就心心念念。”陈炜自儿时起,便常听母亲讲述华工岁月,“考华工” 的种子早早在他心中扎了根。在填报志愿时,他将华工作为了自己的第一选择,“这里的平台能让眼界更开阔”。最终,他以第一志愿被华工录取。在华园度过了充实的四年。

西湖边的制图楼让他震撼,“原来有专门教画图的教学楼”,西十六宿舍的走廊回荡着同窗的欢声笑语。食堂里馅料十足的肉包是至今难忘的美味。毕业后,他在工作领域闪闪发光,得到了同事领导的一致肯定。

“华工教我的‘学以致用’,是无论做什么,都要落地见效。”这是他从华园学到的道理,也是他常对儿子陈骏乐说的话。

陈炜(后排左二)与同学合影

作为家里的第三代华工人,陈骏乐与华园的联结是“水到渠成”的双向奔赴。从小在奶奶与父亲口中听到的华园故事和他们身上的 “华工气质”,早已为他心里种下了认可的种子。这份选择,是源自心底对“华工”二字的笃定。如今作为硕士研究新生踏入华园,陈骏乐的科研方向早已清晰:大二时,因外婆听力下降,他偶然结缘学院研究听力声学的导师从此对“助听器与人工耳蜗”领域产生浓厚兴趣,他希望用自己的专业所学给听障人群切实的帮助。“奶奶和爸爸都告诉我,华工的‘实干’不是空喊口号,是要做对社会有用的事。”

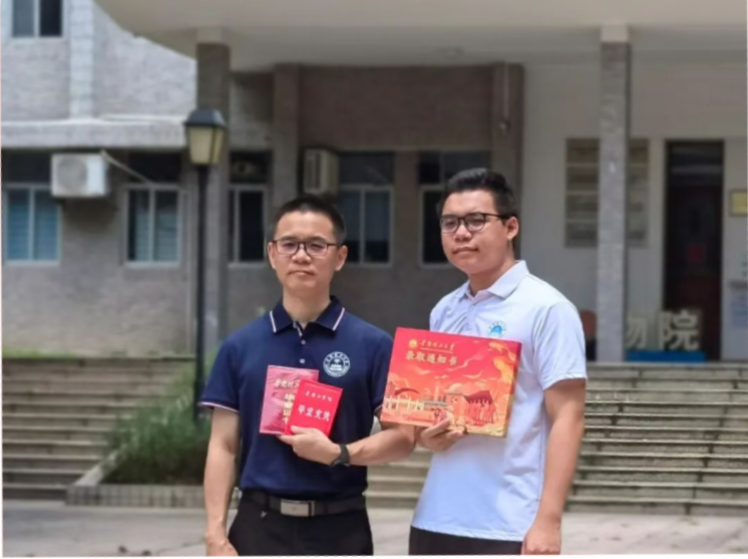

陈骏乐与父亲在学院楼前合影

“我是土生土长的华工人”

电子与信息学院2025级本科新生徐芷晴,来自另一个“一家三代华工人”的家庭。关于他们的华园故事要从外公外婆讲起——同为华工70届校友的外公姚钟尧和外婆林惠音,为这段情缘写下浪漫开篇。妈妈姚竑彦(93级校友)续写属于他们的华工记忆。

如今,第三代华工人徐芷晴带着这份沉甸甸的情缘踏入华园,开启属于自己的华园篇章。

徐芷晴与母亲、外公合照

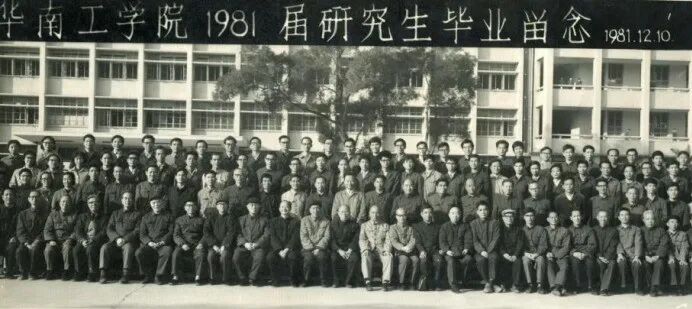

1964年,姚家外公姚钟尧怀揣求知之心考入华南理工化工系橡胶专业。1970年,他因表现优异留校任教,此后数十年,始终扎根教研一线。1979年,他考取华工研究生(全校仅44人),成为恢复高考后早期的研究生,后来成为硕士生导师。他不慕“虚名”,将“踏实做研究”的态度深深烙印在学生心中。

他的学生、华南理工大学材料科学与工程学院高分子系主任张安强教授回忆道:“姚老师改论文总用铅笔,在密密麻麻的批注旁,还会耐心讲解修改原因”。

“你不认可,我就用橡皮擦掉。”这份求真务实,是姚钟尧留给学生的学术礼物。

徐芷晴外公姚钟尧的研究生毕业照

姚家外婆林惠音与姚钟尧,在华工求学期间便是同窗。毕业后,他们一同留校任教,成了教研路上的“同行者”。工作中的朝夕相伴让情愫渐生,华园见证着他们的爱情故事。林惠音作为班主任与同学们关系密切,逢年过节,学生们总爱往他们家聚会,饭桌上的家常话里满是华园师生间的温情,他们也把华园的“实干”基因深深地扎根在自己的人生里。

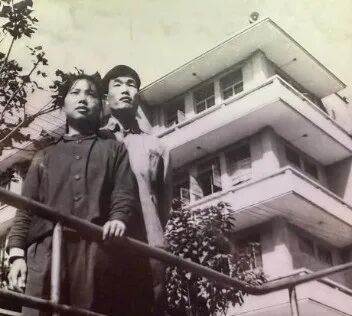

徐芷晴外公姚钟尧与外婆林惠音于华园合照

姚家母亲姚竑彦(93级校友)的华园故事始于童年,盛于求学,满是“与校园共成长”的热忱。18岁前,她的生活便与华园紧密相连,父母都在华园任教,她自幼从华园长大,有时父亲要彻夜盯着实验仪器,她便常陪伴父亲在13号楼实验室待着,华园的科研气息早已悄悄融进了她的童年记忆。

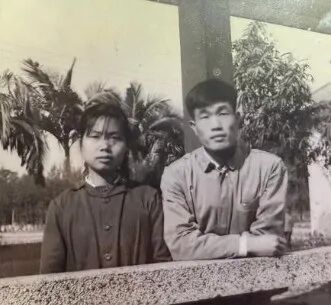

徐芷晴的外婆与徐芷晴的妈妈合照

考入华工自动化专业后,姚竑彦迎来了学业上的挑战,课程又多又难带来了现实考验。可正是这段“痛苦的四年”磨砺出了她不服输的韧性。后来在工作、创业路上回忆起这段时光,她都坚信前路“没有跨不过的坎”。那些做实验到深夜的日子,那些因为学业太难而大哭的眼泪,都成了她青春里最珍贵的记忆。

“华园给了我探索的空间,也让我明白热爱可抵万难。”

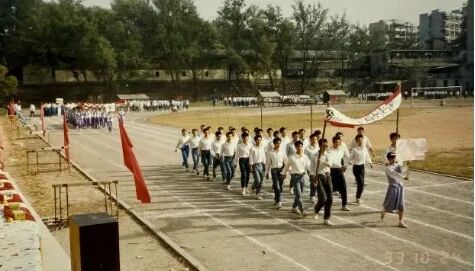

1993年电子与信息学院运动会,徐芷晴的妈妈姚竑彦负责举牌入场

徐芷晴的华园情是从小“喂”大的。小学时,她跟着外公外婆在华园食堂里吃着热乎的饭菜,初中在华工附中读书,饭卡成了她每天进出食堂的 “钥匙”。平时,一家人也常去西湖苑吃饭,让华园的味道成了家常的一部分。

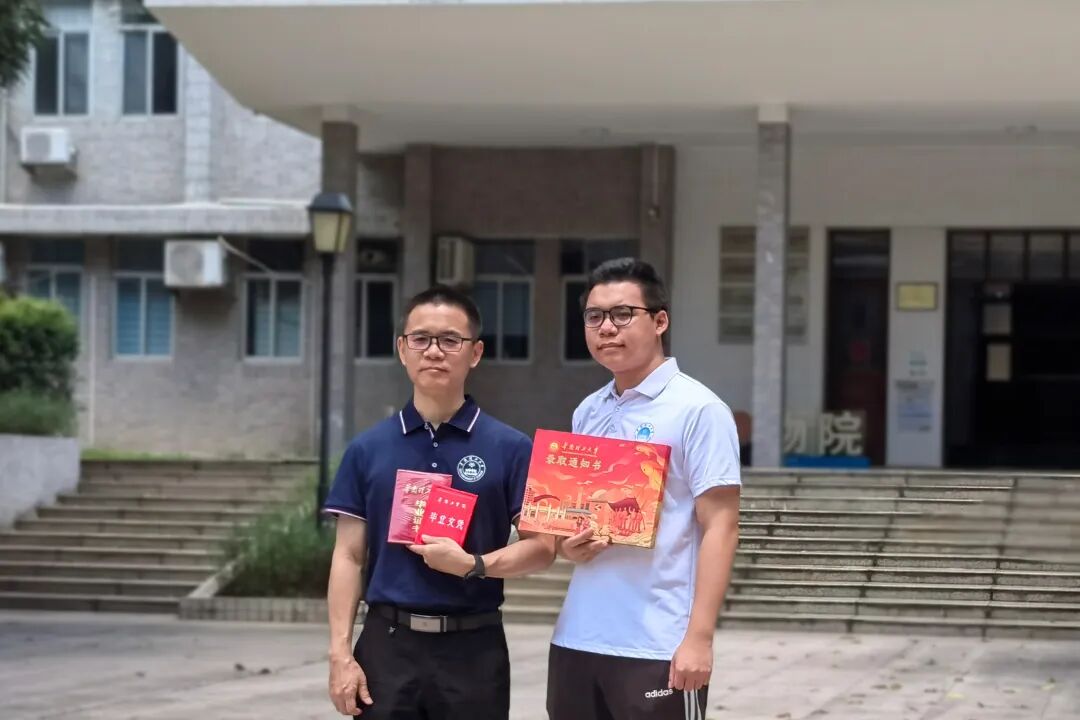

外公收到徐芷晴的录取通知书

如今,她终于拿到了写着自己名字的校园卡。当用这张卡打上一份饭时,她心里满是归属感,更加觉得自己成为了真正的华工人。

一家6位“华工人”,徐芷晴与同为华南理工校友的家人们

如今作为新生踏入校园,听母亲姚竑彦讲起当年学自动化时的挑战,徐芷晴总会给自己鼓劲:“我母亲可以克服这些困难,那我觉得我肯定也能做到。”

不变的是“华工心”,流动的是“华园情”

六十年岁月更迭,华园早已褪去旧貌,蓬勃着新的力量。两个家庭的三代人每当重返校园时,都会感受到扑面而来的 “日新月异”。华园见证着一代代学子带着自信奔赴热爱,跨越山海,而一代代华工人也始终与母校同频共振,一起成长。

在这里,一脉相承的是“三代逐梦,同入华园门” 的默契约定。始终不变的是“薪火相传,同为华工人” 的骄傲荣光。

愿这份 “三代情缘” 里的坚守与热爱,温暖每一位华工人的美好旅程。