华工人物|清明追思:黄是勇——以毕生心血托举“预应力”强国梦

和风细雨,草木清华。又是一年清明至。

清明,既是节气,也是节日。

有“芳原绿野恣行时,春入遥山碧四周”的春意盎然,也有“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂”的缕缕哀思。

青柳在窗前,故人在心间。

今天,寄一份思念,谨以此文缅怀敬爱的华工校友黄是勇。

黄是勇(1941.2—1994.12),广东潮阳人。1966年加入中国共产党。1968年毕业于华南工学院机械系,分配到广西龙江机械总厂。1988年调柳州市建筑机械总厂,先后任厂长助理、副厂长兼总工程师,期间主持研制预应力锚具系统。他带领试验人员在2年时间内, 通过1600多次试验,成功地开发了26项新产品,其中获省、部级和市级科技进步奖有9项。1994年12月在参加国家“八五”计划重点工程北京西客站主站房钢桁架整体提升的施工中,因意外工伤不幸以身殉职。

1992年经国务院批准享受政府特殊津贴。1994年被评为国家有突出贡献中青年专家、广西优秀专家。1995年,自治区党委作出《关于深入开展向黄是勇学习的决定》,自治区党委、政府追认其“模范共产党员”、“勇攀科技高峰的优秀专家”;北京市政府授予其“支持首都建设的楷模”荣誉称号;中共建设部党组授予其“全国建设科技工作者楷模”称号。

攻克预应力技术,突破“卡脖子”难题,扬我中华国威。

是壮志,是决心,亦是挑战。

“不干出新产品我不心安。”

“这不是开玩笑的。”

“搞技术的不深入实际怎么能提高?”

择一业,谋一事,终一生。他鞠躬尽瘁,不断释放磅礴力量。因为有他,国际预应力技术竞技场上终于有了“中国声音”。不再依赖重金进口,无需继续忍受“洋气”。

他是“全国建设科技工作者楷模”、柳州市建筑机械总厂副厂长兼总工程师、华南工学院(现华南理工大学)校友黄是勇。

1994年12月,黄是勇在参加国家“八五”计划重点工程北京西站主站房钢桁架整体提升的施工中,不幸被从高空落下的混凝土块击中头部,倒在钢架旁。他,再也没有站起来,终年53岁。

以热血赴使命,用行动践诺言。他的人生和他的事业一样,隐秘而伟大。

壮志雄心,强国深情

黄是勇出生于广东潮阳。1962年,他以优异的成绩考上华南工学院,入读机械系金属材料及热处理专业1057班,1968年8月毕业后被分配到广西龙江机械厂,为我国军工工业奉献了20载春秋。1988年2月,黄是勇调任柳州市建筑机械总厂任副厂长兼总工程师。

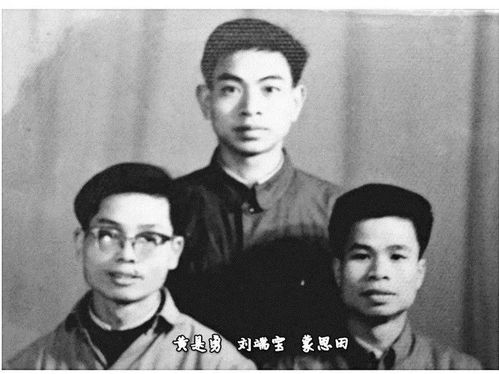

黄是勇班级同学合影

新岗位,新专业。预应力技术,于彼时的黄是勇而言,他是门外汉。这是一种世界性的“语言”,是介于建筑与机械的高新边沿学科。它能预先使工程结构件中产生一种抗弯或抗拉的支撑能力,以抵消外部对结构件的各种破坏力。高层建筑、大型桥梁、水库大坝、高速公路等建设,都离不开预应力技术。它能成倍地增强工程结构强度,降低造价,提高工效和质量。

主宰高效预应力产品市场的是西方七大公司,我国对预应力技术的研究也很不成熟。直至20世纪80年代,大型工程建设中所需的高效预应力锚具仍依赖进口,洋人为此漫天要价,国人只得忍气吞声。

祖国的需要就是前进的方向。

面对技术落后的窘境,黄是勇誓酬壮志,扬我中华“预应力”,彻底改变我国锚具长期依赖进口的局面,自主研发产品。

树雄心,攀高峰。他肩负使命担当,开启上下求索漫漫长路。

推陈出新,扬我国威

预应力锚具系统是高科技产品,打破国外封锁并非易事,黄是勇手中有的仅是几个样品而已。锚具最令人难以捉摸的是它众多的技术参数。这些参数既细微又难测,只要稍有不慎,就会差之毫厘,谬以千里。

“还是用笨办法,从测参数干起,先学后创!”黄是勇同其他技术人员一道,对国外锚具样品来了个彻底的“解剖”,测定技术参数。作为科研队伍的主帅,黄是勇身上有一股不服输的韧劲。在研制锚具时,黄是勇已经基本上掌握国外锚具的生产方法。可黄是勇偏不满足,仿制永远只能跟在别人后面,他要赶上别人,超过别人。

黄是勇(左一)与龙江机械厂同事的合影

他夜以继日地阅读大量中外技术资料,总结研究预应力技术的历史、现状及发展趋向,如醉如痴地投入千百次的试验之中,改进工艺、修正方法。黄是勇放弃了大部分假日休息时间,每天工作十多个小时。实验室里没有空调,灯光暗淡,夏天闷热难耐,冬季寒风袭面。

废寝忘食是常态,长年累月的辛劳,黄是勇患上了胃溃疡、萎缩性胃炎等疾病,脸色蜡黄,身体瘦弱得不足50公斤。同事常劝他注意休息,他总说:“没事,老毛病,一会儿就好了。”高强度的工作,还导致他用眼过度,视力严重下降,眼睛变形,医生说:“出现间歇性失明的症状,如再不注意休息,不到退休就可能永久失明。”可他怎能休息,“不抓紧时机干出新产品,我心不安啊!”为了准确掌握试验情况,他继续躬行践履。

1600多次的试验过后,黄是勇终于发现了能大幅度提高夹片硬度的方法,他带领团队自主研制出OVM锚具,产品硬度达到了国内同类产品之最,获得了国家专利权。OVM预应力锚具成为我国唯一能与世界知名预应力体系竞争的产品。不仅实现了国产取代进口的突破,还出口到东南亚等地,在新加坡、马来西亚、缅甸、越南、苏丹等国的大型桥梁建设中大显神通。

破解难题,创造奇迹

黄是勇在担任柳州市建筑机械总厂总工程师的6年中,编写了大量预应力技术材料,为我国预应力技术理论日趋完善作出了巨大的贡献。他还潜心钻研,组织开发了26种预应力新技术产品。其中9项获部、省、市级科技进步奖,5项获国家专利。这些成果应用于多项重点工程建设,创造出一个个世界为之瞩目、国人为之骄傲的奇迹。

杨浦大桥、南浦大桥是上海的地标,国人的骄傲。杨浦大桥主跨度602米,是彼时世界上最长的叠合梁斜拉桥。南浦大桥主跨度423米,世界排名第四。世界级的大桥,建造之初也曾面临世界级的难题。而黄是勇,正是破解这世界级难题的人之一。大桥桥梁上使用的预应力产品,正是黄是勇团队研制的OVM锚具。把180根每根重达20吨的斜拉索悬挂并固定在桥塔与桥身之上的,采用的也是由黄是勇团队研制的大吨位千斤顶和锚夹具。

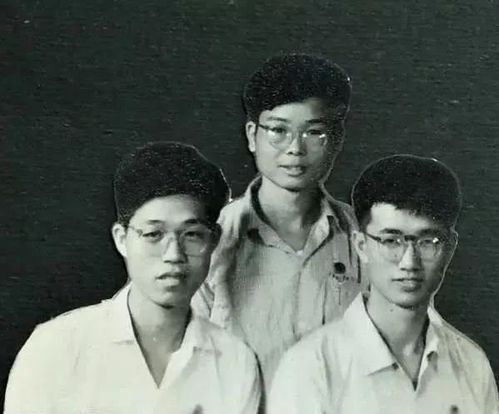

黄是勇(后一)大学时期与同学的合影

为实现大桥建设“国产化”,黄是勇曾经历一番苦苦挣扎。大桥建设专用千斤顶在那之前依赖进口,价格昂贵且不可循环使用。经过3个月的紧急攻关,黄是勇团队研制出了1600吨的冷铸锚头和YQL600型千斤顶。经严格测试,技术指标达到或超过国际同类产品,且体积小,重量轻,能反复使用,而价格还不到日本产品的1/3。著名建桥专家、大桥建设总指挥朱志豪当场宣布:大桥所需的全部预应力设备不搞进口,全部采用中国人自己制造的产品。他喜极而泣!

OVM锚具和大吨位牵拉千斤顶在大桥建设中起着举足轻重的作用,专用的提升千斤顶在黄浦江畔的东方明珠电视塔施工中再现辉煌。东方明珠电视塔以460米的高度雄居亚洲第一、世界第三。而它顶端那120米高、450吨重的钢天线,达世界之最。怎样把这个庞然大物提升到350米的高度?这又是个世界级的难题。

国外曾有过用直升飞机分节吊装钢天线的先例,但每次吊装只有几吨重。黄是勇团队不垂青外国人走过的路子,他们设计制造出20台LSD30型提升千斤顶和全套错夹具,采用一种俗称“猴子爬杆”的提升新技术,进行的模拟垂直提升试验竟达3000余次,成功实现这个“世界之最”的钢天线整体吊装。“东方明珠”亮了,放射出迷人的光芒,“中国智慧”充分彰显。

黄是勇的高效预应力技术,还成功地应用到黄石长江大桥、重庆长江二桥、北京西客站等国家重点工程中,创下世界建筑史奇迹。

一位资深的建筑专家曾这样评价:“有了柳州建机总厂的高效预应力产品的技术,才使我国自力更生建造特大型桥梁和大跨度工程成为现实,我国的建筑技术因此向前迈进一大步。

大匠精诚,谨严致远

从军工工业技术人员到建筑预应力专家,成功背后,是一丝不苟的精诚。

黄是勇对科技工作的严肃、严谨、严厉,身边的每一位同事都印象深刻。

在锚具国家鉴定会上,专家们对黄是勇技术报告上特别注明的一个不理想的试验数据感到奇怪。一位专家悄悄将黄是勇拉到一旁:“这个数据是很次要的数据,写含糊些算了,一般专家都会这么处理的。”黄是勇摇摇头:“不行,数据不理想我们回去改进,但技术报告上必须实事求是写清楚,绝不能含糊。”

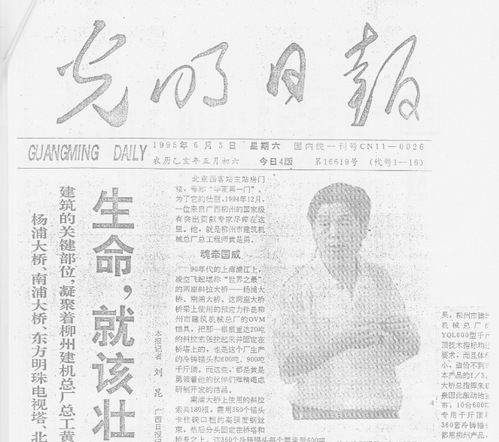

光明日报报道黄是勇事迹

一次在研制锚具时,工程师彭学在修改图纸试制产品时没有及时跟踪监测,造成了一批废品。平时慢声细语的黄是勇生气了,严厉批评了彭学。然而在上级面前,黄是勇却以项目负责人的身份主动承担了事故的全部责任。事后,他下到车间,亲手去测量锚具、夹片的多种数据,帮彭学分析原因,解决问题。

上海东方明珠电视塔施工中,当钢天线提升到270米时,有人说千斤顶漏油了,黄是勇坚持要自己爬上去看一看。天线旁有个大洞口,危险极了,黄是勇头也不回一步步艰难地向上爬去。

在北京西客站工地,每项工程都有质量检查员。可有谁会想到一位国家级专家、高级工程师竟会拿着扳手,弯着腰,亲手去检查拧紧那一颗颗小小的螺丝钉呢?而这对黄是勇来说,却是很自然的事。

“这不是开玩笑的!”

平凡的话语,是对科技事业的极尽虔诚与挚爱。所以,他总是鞠躬尽瘁,精益求精,持之以恒。

这,就是黄是勇,就是黄是勇精神。

淡泊明志,平和自在

非淡泊无以明志,非宁静无以致远。黄是勇一生过着清贫的生活,追求朴素,不思奢华。他上大学还没有穿过一件毛衣,家里没有地板砖,没有组合柜,一台电冰箱早已锈迹斑斑,发动起来“震天动地”。但,他也是富有的,精神世界是充实的。有坚定的理想信念,有明确的奋斗目标,有挚爱的科技事业,还有无私的公益爱心。

OVM锚具研制成功后,黄是勇团队获得柳州市科技奖金20万元。他是项目负责人,明文规定可拿10万元,可他只要3万元。1994年广西遭受特大水灾后,黄是勇就向灾区捐赠了5000元,剩下的2万多元,除资助部分生活困难的同事的子女上学外,其余全部通过各种渠道捐给了“希望工程”。

黄是勇

虽然是“技术宅”,但黄是勇不是“苦行僧”。他多才多艺、热情豁达、风趣幽默、热爱生活。在家中,他和妻子有说不尽的“悄悄话”,也会经常给两个女儿讲启迪思智的故事和教她们做人的道理。只要他在家,每天他都会陪妻子一块晨练,他打太极拳,妻子舞剑。不管多忙,他每年都要抽空一两天,陪妻子、女儿去公园划船,给孩子们唱潮州戏,露几手潮州菜的手艺,一家人和乐融融。尽管陪伴妻女的时间有限,毫无疑问,黄是勇是深爱着她们的。只不过,他为了祖国科技事业,舍小义取大义。

黄是勇殉职了,他将毕生心血熔铸在灼灼成果中,镌刻下最赤诚的报国印记。

因他在预应力领域的卓著成绩和贡献,党和国家先后授予他“柳州市首批专业技术拔尖人才”、“广西壮族自治区优秀专家”、“国家有突出贡献中青年专家”、“模范共产党”、“勇攀科技高峰的优秀专家”、“全国建设科技工作者楷模”等荣誉称号。

为理想澎湃,为国家攀峰,他矗立起新时代共产党人的精神丰碑。

黄是勇,平凡又崇高的名字,持续闪亮。

春风细雨,回忆滚烫

慎终追远,念念不忘