一、学院掠影——历史、学科与理念

自动化科学与工程学院办学历史悠久,学术积累深厚,可追溯到1958年的自动控制专业。1986年取得博士学位点,2002年成立自动化科学与工程学院,建设有广东省重点学科“控制科学与工程”,建设有自动化、智能科学与技术、低空技术与工程三个专业。

学院始终坚持面向自动化领域的世界科技前沿、国家战略和粤港澳大湾区产业发展需求,针对机器人、人工智能、智能制造、低空经济等新兴产业技术需求,积极布局控制理论与控制工程、工业智能与系统、机器智能、智能无人自主系统、模式识别与智能交互等研究方向。

学院始终坚持秉承专业建设、人才培养与国家发展、区域发展同向,对高素质自动化类创新人才培养进行持续研究探索与实践。2010年设立了自动化本硕连读创新班,培养研究型创新人才。2014年创建了智能科学与技术专业,培养适应智能时代的人工智能创新人才。2021年,与数学学院联合开设“自动化-数学”改革试点班;2025年,开设“低空技术与工程”专业,并与工商学院联合开设“自动化-工商”双学位班。在建设过程中,逐渐形成了自动化大类的专业创新人才培养特色。

二、育人之道——改革措施与成效

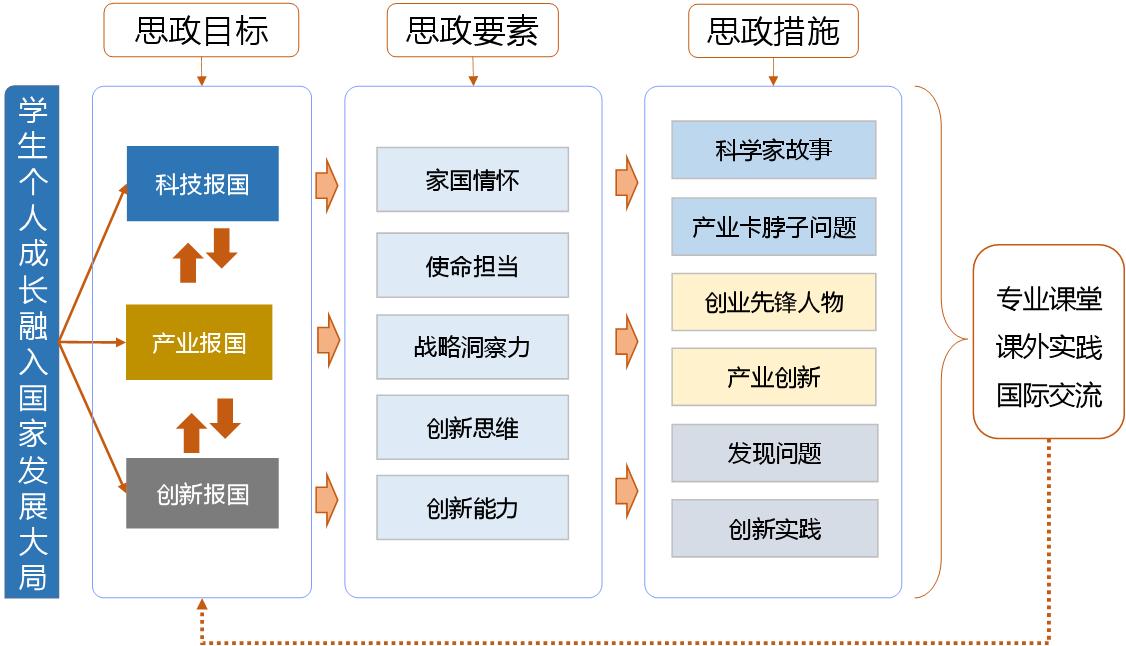

1、立德树人、筑牢根基:通过实施科技报国、产业报国和创新报国的思政教育,引导学生将个人发展规划与国家战略需求相结合

(1)科技报国教育:在专业课程中融入国家重大工程和“卡脖子”技术案例、科学家报国案例,通过国际交流让学生意识到国内外差距,培养学生科技报国情怀。

(2)产业报国教育:挖掘大湾区创新创业故事、华南理工创新创业人物、专业创新创业人物等三种案例,激发学生的产业报国情怀。

(3)创新报国教育:推进课程结合习近平总书记关于新时代科技创新的重要论述、剖析专业核心技术的创新过程,让学生理解创新价值。

建设为校级思政示范学院,学院课程组被认定广东省思政团队1个(含8门自动化核心课),省思政示范课1门,省思政示范课堂1门,校级思政示范课程9门。

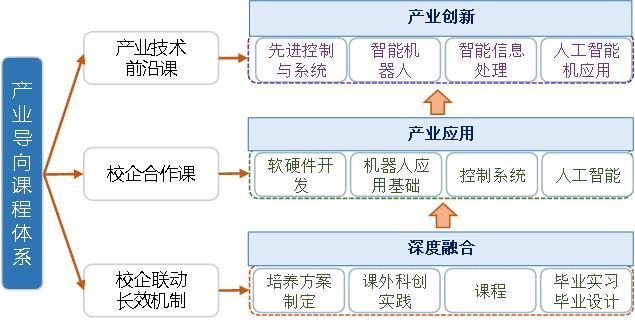

2、夯实基础,强化教学“新基建”:对接粤港澳大湾区产业应用和前沿发展需求,构建了产业导向的专业课程体系

(1)前沿技术融入:将人工智能、工业物联网等前沿技术融入专业课程,以适应产业数智升级需求;按产业方向设置机器人、人工智能及应用、智能信息处理和先进控制与系统等课程链条,以适应产业创新需求。

(2)产业技术融入:与行业领军企业建设校企联合课,改造传统《运动控制系统》、《过程控制系统与仪表》等课程,让学生了解产业工程问题和实际项目的复杂性。

(3)校企联动长效机制建立:从培养方案制定、校企课程、课外实践、毕业实习和毕业设计等多个维度开展校企联动,与小鹏汇天、海信等企业建立实习基地,确保专业教育和产业深度对接。

自动化学院在2011年和2019年两次通过工程教育专业认证。2020年入选广东省本科示范性产业技术学院;建设国家一流本科课程2门,省一流课程2门,校级一流课程3门,深度学习课程6门,全英教学课程2门,校企融合课程7门;主编教材5本,参编教材2本;获省教学成果奖一等奖、二等奖各1项、校级成果一等奖2项、二等奖2项。学院教师获省级以上教学竞赛5人次。

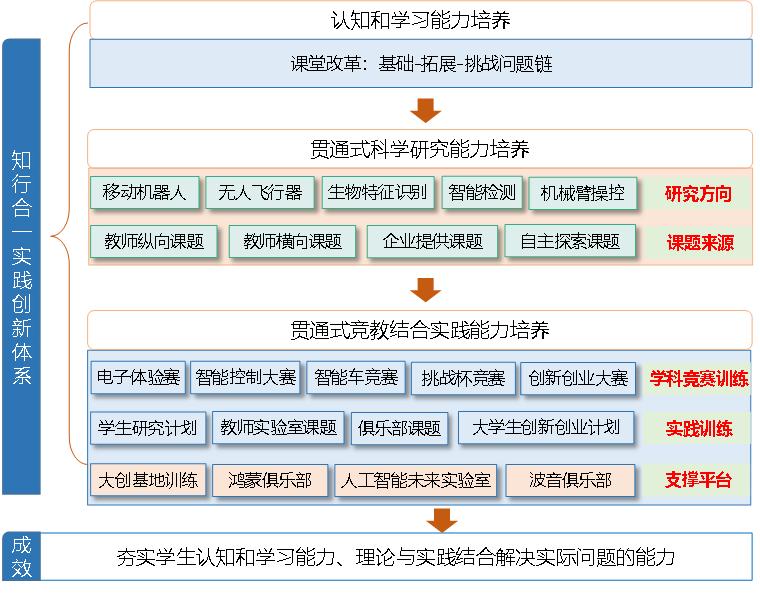

3、激发潜能,深化创新创业教育:发挥研究型大学优势,以知行合一为理念,夯实学生认知和学习能力、科研能力和工程实践能力

(1)认知和学习力培养:探索了以知识认知和自主学习能力为核心的教学模式。在专业课如《自动控制原理》、《模式识别》等课程中构建“基础-拓展-挑战”问题梯度,培养学生认知和学习能力。

(2)科研能力培养:以“探究+创造”为思想,构建了贯通式科研能力培养体系。通过学生研究计划、国家创新训练计划等项目,以及教师项目式教学、科研反哺、企业联合等方式设立机器人、飞行器、人工智能等实践项目,培养学生科研创新能力。

(3)工程实践能力培养:实施阶梯式工程实践和竞教融合实践育人。构建了“工程实训-企业案例-毕业实习-毕业设计”的综合训练体系;将竞赛成果作为课程考核的重要组成部分,并依托大创基地、智能车队等平台,与航空俱乐部、华为鸿蒙俱乐部,为学生搭建阶梯式竞赛平台。

自动化学院在2021-2025期间,主持探索性实验项目15项、华为智能基座课程3门,学生获省级以上竞赛奖励高达1408人次。其中,获全国大学生智能汽车竞赛国一21项、国二8项。毕业生就业质量高,就业单位集中在领域头部企业,例如华为公司、腾讯、大疆等,入职中国500强以上企业的人数占就业人数的50%。毕业生受用人单位高度评价,社会用人单位的满意度高达99%。

4.闭环管理,构建质量保障体系:完善制度,发挥各类教师作用,确保育人质量

学院在教学过程中遵守所有学校、学院的教学管理制度并严格执行。在该保障体系中,学校制定了较为完善的教学质量监控制度,如《华南理工大学本科课堂教学质量评价实施办法》、《华南理工大学本科教学事故认定与处理办法》、《华南理工大学党政管理干部听课制度实施办法》等教学管理与质量监控文件,及时收集、分析、反馈教学信息与状态,掌握各教学环节的教学质量。

学院和系对培养方案、课程、毕业实习、毕业论文(设计)等各教学环节建立了质量监控制度,已建立质量保障文件12件。在执行过程中,充分发挥学院领导、各教学指导委员会委员、系主任、实验中心、课程负责人对教学过程的质量监管。学工对学生思想动态、学习状况进行监控,注重思想引导,及时对特殊学生进行重点跟进。

5.贡献社会,提升服务发展能力:专业教育与产业对接,研究活动面向国家重大战略和产业需求、研究成果反哺人才培养

(1)学院通过现代产业学院的建立,构建了学院为主、企业为辅的产教融合育人模式。人才培养目标体现产业需求,课程体系紧跟产业技术发展,创新实践能力培养与企业联动,确保专业教育和产业深度对接。

(2)学院注重组织引导科研人员将研究活动与国家和企业重大任务对接。近5年,学院在机器人、自主系统、脑机、工业智能等方向牵头重点研发计划项目及课题近16项,解决国家和产业重大问题;教师与相关企业建立了9个校企联合实验室,形成了科技创新联盟,开展校企联合技术攻关,支撑了区域科技发展。

(3)学院坚持科技发展需要与人才培养相结合,将科研成果转化为教学资源,推动科研成果反哺教学。教学将科研思维融入到教学过程,启发学生思考深度;将科研内容转化为教学案例、课程作业、实践项目,通过学生研究计划、国家创新训练计划等途径,培养学生科研创新能力。

三、特色聚焦——育人品牌与亮点

面向产业需求的复合工程型人才培养模式:学院以产业需求为导向,构建了专业与产业深度融合的机制,实现人才培养全链条与产业结合,获评现代产业技术学院。

(1)建立了学院为主、企业为辅的产教融合育人模式,企业深度参与到专业人才培养过程。从培养方案制定、校企课程、课外实践、毕业实习和毕业设计等多个维度开展校企联动,确保专业教育和产业深度对接。

(2)构建了产业导向的专业课程体系。设置了人工智能、模式识别、机器学习等课程,夯实智能知识基础。建设了机器人、人工智能及应用、智能信息处理和先进控制与系统等课程链条,以适应产业创新需求。部分课程实施“项目驱动式”教学,将企业真实项目和技术难题引入课堂。

(3)建立了专业实践与产业需求融合的模式。教师将研究的国家课题、企业委托课题转化为学生研究课题,依托学生研究计划、国家大学生创新创业训练等项目,培养学生研究能力。在毕业实习和毕业设计中引入校企联合实践,培养学生实践能力。

四、学子风采——成长体验与榜样力量

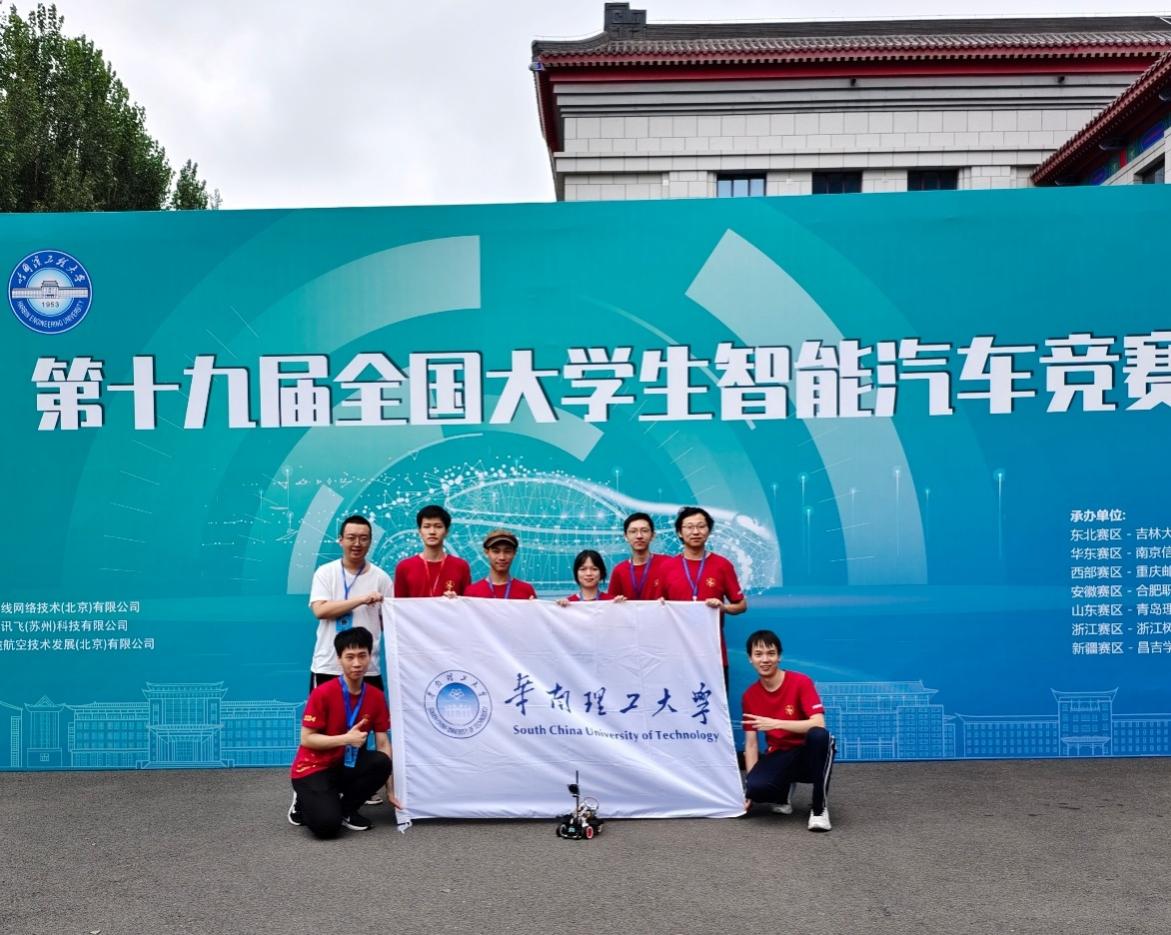

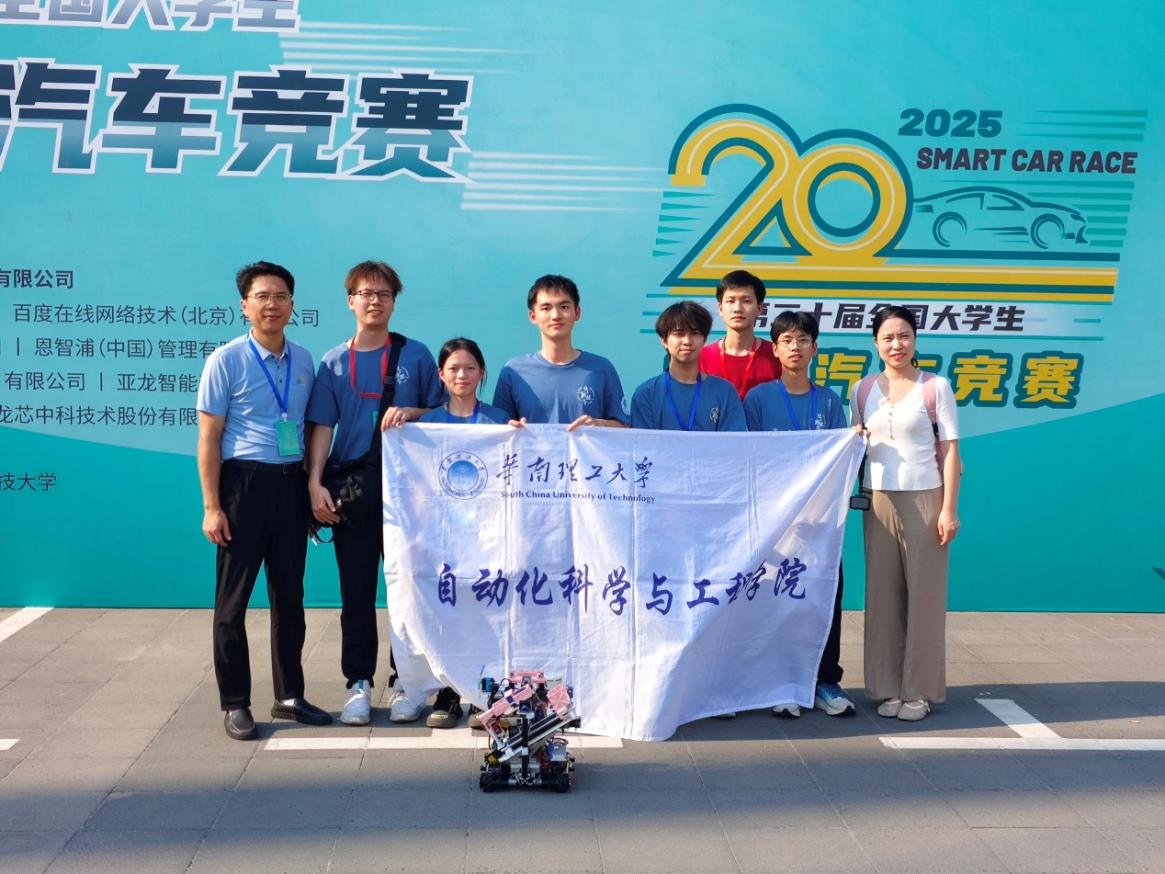

1. 何东娇,2022级自动化本科生,第21届华工智能车队领队,获得第19届全国智能车竞赛国家二等奖、第20届智能车赛的百度创意组全国一等奖(全国第三名)。“我与学院”感言:比赛教会我的不止是技术,耐心藏在调试的执着里,解决问题的逻辑刻在不逃避、逐个拆解的思维里。在华南理工实践育人、鼓励创新的土壤里,学院的资源托举、老师的耐心指导、前辈的经验传递、团队的“死磕”协作,是托着我们越过山巅的底气。这种全方位的支持和传承,让我一步步成长。

第19届智能车竞赛

第20届智能车竞赛

2.林铄勤,2022级自动化本科生,学院星星火青年志愿者服务队队长,已保送至本院攻读硕士研究生学位。“我与学院”感言:从最初的忐忑不安到如今的从容笃定,我在志愿服务的赛道上,看见了自己的成长,我从那个只会“跟着做”的志愿者,成长为能统筹项目、链接资源、带领团队的“公益组织者”,更在无数次与服务对象的共情中,读懂了“责任”与“温度”的重量。志愿服务不是单向的“给予”,而是双向的“生长”。义教赋予我的最珍贵的礼物,它让我明白,真正的榜样从不是遥不可及的符号,而是在一次次躬身实践中,活成一束光,既照亮他人,也温暖自己。

林铄勤于孔美小学上天文课

3.王淇,2023级自动化本科生,获2023—2024学年、2024-2025学年国家奖学金,华南理工大学优秀共青团干部、三好学生、优秀学生干部等,作为队长或核心成员开展暑期三下乡活动,团队获评广东青年大学生“百千万工程”突击队典型案例,第十五届全国运动会志愿者骨干、2024年广州马拉松优秀志愿者、全国大学生2024年“返家乡”社会实践优秀志愿者、华南理工大学寒暑期”社会实践活动先进个人等。“我与学院”感言:我的华园之路,深深印刻着学院的印记——专业知识予我根基,公益实践赋我情怀,共同渲染着我青春的底色.

4. 陆思朋,24级自动化本科生。专业绩点名列前茅,参加智能汽车竞赛并获国家级一等奖。“我与学院”感言:在学院浓厚的学术氛围和创新土壤里,我从自动化领域的探索者成长为智能汽车赛道的逐梦人。这里的科研资源、导师引领与竞赛平台,让我把专业知识转化为实践动能,这份成长,是学院育人匠心给我最珍贵的礼物。

五、擘画未来——展望与愿景

自动化科学与工程学院党委始终高度重视人才培养工作,坚持夯实本科教学质量与课程体系建设,坚持以人才培养为中心,持续推进教学改革创新。依托国家级一流专业建设点和低空技术与工程新专业建设,学院着力打造高水平思政教育体系、课程体系和实践体系,为培养理论基础扎实、工程实践能力突出的高素质专业人才奠定了坚实基础,有效推动了教育教学质量全面提升。面向未来,学院将紧跟“人工智能+”、“低空经济”发展浪潮,深化科教融合与产教协同,不断创新人才培养模式,为服务国家重大战略需求和区域经济社会发展提供更强有力的人才与智力支撑。