Small:仿生干蒸汽超隔热吸管泡沫

热管理实验室 热管理实验室 ThermalLink 2025年09月18日 08:01 福建

建筑节能是实现 “双碳” 目标的关键领域,2022 年我国建筑与建筑业建造碳排放占全国能源相关碳排放的 48.3%,凸显绿色隔热材料的迫切需求。纤维素材料因可再生特性成为可持续选择,但干燥过程中易发生结构塌陷,高温还会破坏分子间氢键,导致热性能显著下降,制约其应用。天然鹅绒的 “羽毛骨架 - 绒毛气囊” 分级结构带来启发,其三维立体构造形成稳定空气层,为隔热材料设计提供仿生思路。传统常温干燥生物基泡沫存在收缩率高、孔隙结构不稳定等问题,而农业废弃秸秆蕴含丰富生物质资源,为绿色材料开发提供原料基础。在此背景下,通过原位合成构建支化生物二氧化硅纤维支撑中空微球的协同结构,结合蒸汽介导处理优化孔隙网络,可解决结构塌陷难题。该设计兼顾低导热系数、高力学性能与低碳优势,为建筑隔热材料的可持续发展开辟新路径。

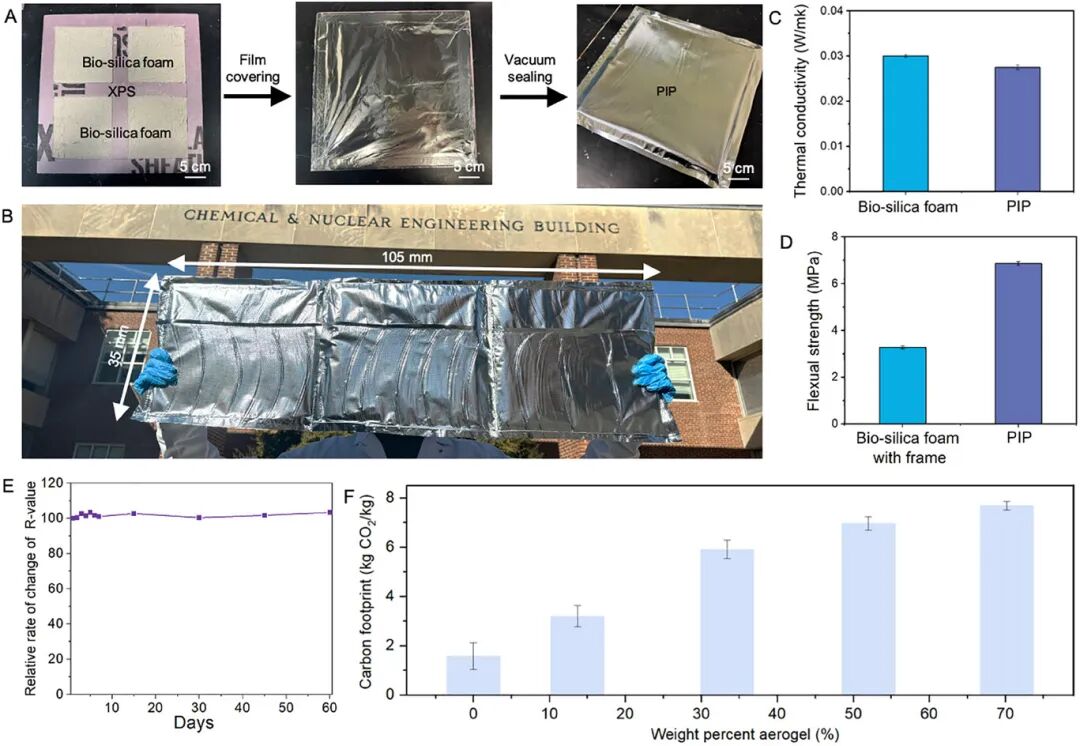

近日,马里兰大学Shenqiang Ren(任申强)教授,Taotao Meng等人在生物基建筑保温材料领域取得新进展。纤维素材料为建筑节能提供了可持续的优势。然而,它们的发展受到热性能下降的阻碍,这通常是由从溶液到固体转变过程中的结构塌陷引起的。受天然鹅绒的启发,推出了一种源自农业废弃秸秆的生物基轻质保温泡沫。通过原位合成,制备了具有支化结构的生物二氧化硅纤维,能够支撑中空二氧化硅微球。经过蒸汽介导的处理后,所得泡沫表现出低密度(95 mg cm−3)、高孔隙率(95.5%)、低导热系数(0.03 ± 0.003 W m−1 k−1)以及 50%应变时 90kPa 的循环抗压强度。由于支化生物纤维和空心二氧化硅球形成的协同微观结构,与其他常温干燥制备的生物基泡沫相比,生物二氧化硅泡沫表现出优异的隔热性能。通过采用这种材料作为核心部件,进一步开发了钝化绝缘板,实现了 0.0275 W m−1 k−1 的导热系数和 6.85MPa 的抗弯强度。该面板在为期 60 天的户外测试中表现出耐用性和稳定的热性能。此外,生物二氧化硅泡沫在二氧化硅含量为 70.2 wt.% 时的碳足迹为 7.50 kgCO₂ kg−1,凸显了其作为绿色建筑可持续隔热解决方案的前景。该研究成果以“Bioinspired Dry-Steam Superinsulation Straw Foam”为题,发表在《Small》上。

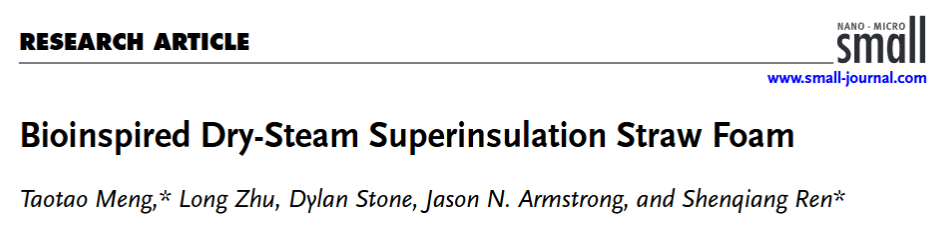

图1.生物二氧化硅泡沫的仿生设计与制备:(A)分支状鹅绒的隔热原理示意图;(B)天然鹅绒结构及其层级形貌;(C)农业废弃秸秆经碱压处理和原位溶胶-凝胶合成转化为生物二氧化硅纤维,扫描电子显微镜(SEM)图像显示纤维具有装饰有二氧化硅球的分支结构;(D)蒸汽介导的泡沫加工过程:分支状生物二氧化硅纤维、蒸汽处理前的模压泡沫以及干燥后的泡沫示意图;(E–H)生物二氧化硅泡沫的性能表征:(E)超轻质特性;(F)通过热成像验证的隔热性能;(G)循环弹性;(H)大尺寸面板制备(12×12×1英寸)

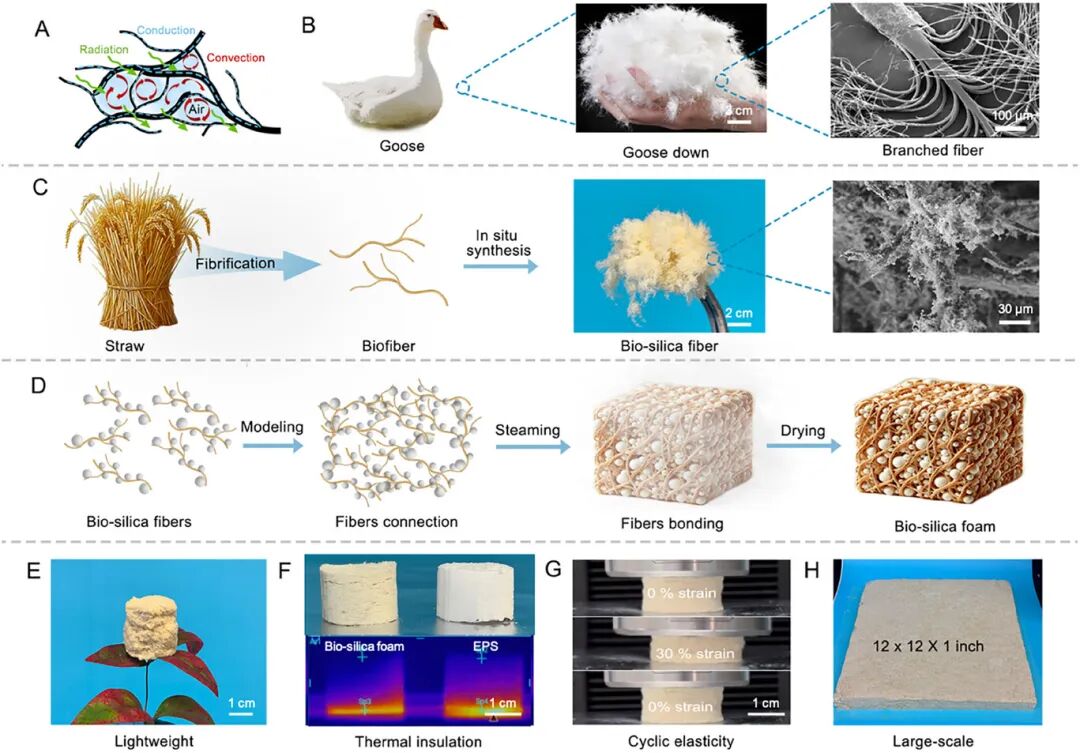

图2.秸秆泡沫、生物纤维泡沫及生物二氧化硅泡沫的形貌表征与结构分析:A)秸秆泡沫的光学照片及不同放大倍数下的扫描电子显微镜(SEM)图像,显示其纤维束与原纤维结构;B)生物纤维泡沫的光学照片及不同放大倍数下的SEM图像,呈现其网络结构与分散纤维;C)生物二氧化硅泡沫的光学照片及不同放大倍数下的SEM图像,揭示其含中空二氧化硅颗粒的层级结构;D)生物二氧化硅泡沫结构的SEM图像与能谱(EDS) mappings;E)秸秆、生物纤维及生物二氧化硅的X射线衍射(XRD)图谱,显示其特征结晶峰;F)秸秆、生物纤维及生物二氧化硅的傅里叶变换红外(FTIR)光谱,表明其化学组成

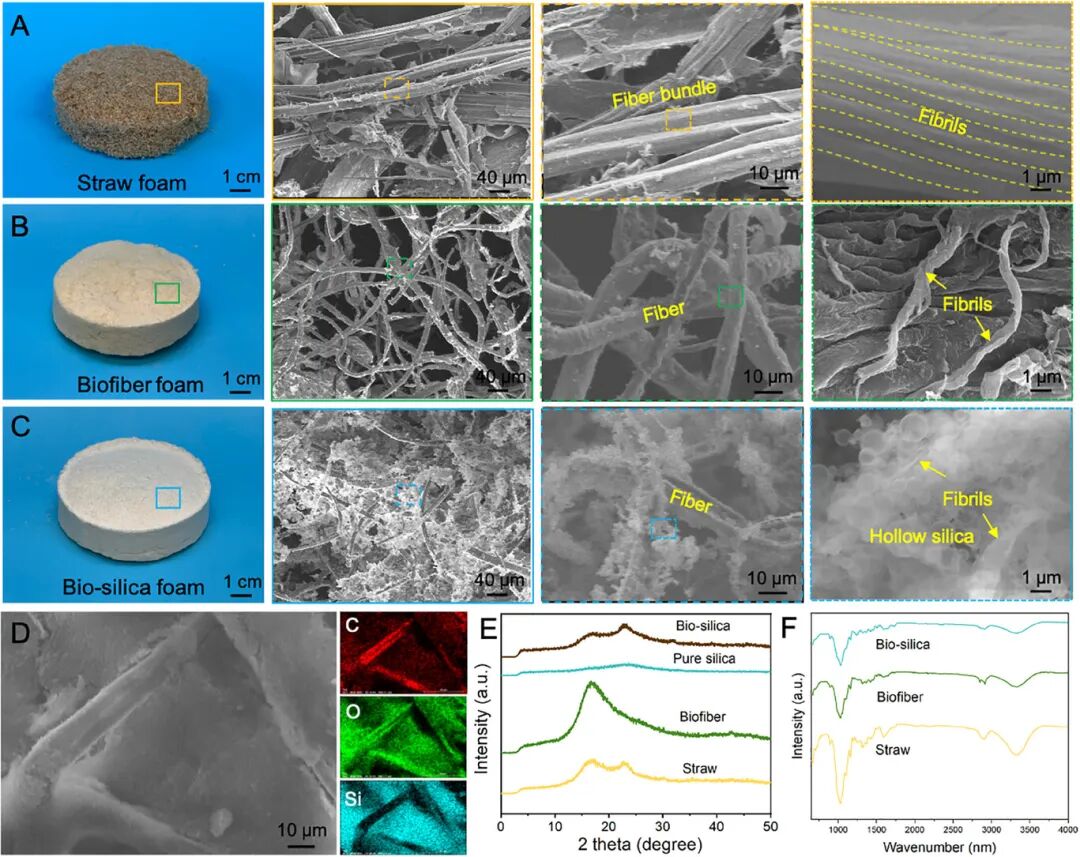

图3.生物二氧化硅泡沫的热性能表征与隔热机理:A)秸秆泡沫、生物纤维泡沫与生物二氧化硅泡沫的导热系数对比;B)二氧化硅含量对生物二氧化硅泡沫导热系数的影响;C)生物二氧化硅泡沫中孔隙率与二氧化硅含量的关系;D)生物二氧化硅泡沫与聚苯乙烯泡沫(EPS泡沫)的数码照片(左侧),以及不同时间间隔(0、30、60、90和120秒)下温度分布的红外热成像图;E)隔热测试过程中生物二氧化硅泡沫与EPS泡沫上下表面的温度-时间曲线;F)生物二氧化硅泡沫隔热机理示意图,展示中空二氧化硅球与分支状生物纤维在阻碍通过对流、传导和辐射途径热传递方面的协同作用

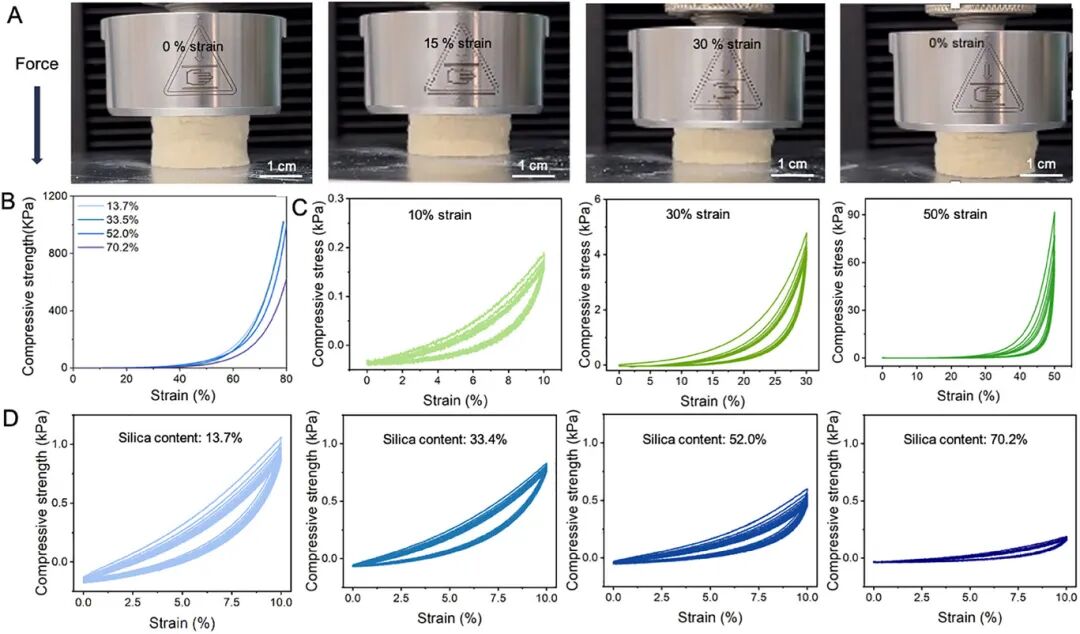

图4.生物二氧化硅泡沫的力学性能:(A)不同应变水平下生物二氧化硅泡沫循环压缩过程的照片;(B)不同二氧化硅含量生物二氧化硅泡沫的抗压强度-应变曲线;(C)不同应变下的循环压缩应力-应变曲线;(D)不同二氧化硅含量下(10%应变)的循环压缩应力-应变曲线

图5.面向建筑应用的钝化绝缘板(PIP)设计、户外测试及环境影响:A) 钝化绝缘板(PIP)的组装过程,展示了以生物二氧化硅泡沫为核心材料、挤塑聚苯乙烯(XPS)为支撑框架的整合方式;B) 所制备大尺寸钝化绝缘板(PIP)的照片(105 mm×35 mm×5 mm);C) 生物二氧化硅泡沫单独使用与钝化绝缘板(PIP)的热阻(R值)对比;D) 带框架的生物二氧化硅泡沫与钝化绝缘板(PIP)的(性能)对比(原文此处“the”后缺失具体性能指标,按原文结构保留);E) 60天户外测试中钝化绝缘板(PIP)热阻(R值)的稳定性,表明其在环境条件下具有稳定的隔热性能;F) 生物二氧化硅泡沫在不同二氧化硅质量分数下的碳足迹