AM|朱美芳院士团队:工业级超细隔热气凝胶纤维在服装热管理中的应用

原创 高分子网络 高分子网络 2024年11月01日 09:36 浙江

研究背景

人类属于恒温动物,需保持体温稳定以维持生命。然而,在极端环境如寒冬中,人类的生理适应能力十分有限,因此,科技进步对于生存至关重要。在历史上,人类利用动物毛皮和皮革制成衣物,以在寒冷环境中实现灵活的温度调节。现今,合成保温材料因其多孔结构,成为极端环境中实现轻质隔热和舒适温控的有效途径。其中,气凝胶作为一种由纳米结构单元组成的高孔隙度三维网络,尤为引人注目。其低密度和微小孔径有效抑制了固相与气相的热传导,具有出色的隔热性能,在热管理应用中扮演重要角色。然而,传统气凝胶(如二氧化硅气凝胶)通常因其互连的介孔结构,在大应变下难以保持结构稳定,这在用作服装材料时尤为关键。

研究表明,利用一维(1D)纳米纤维作为构筑单元可显著增强气凝胶的力学性能。这些纳米纤维通过物理缠绕或化学键合,形成柔性多孔框架,不仅提供压缩弹性,更具备拉伸和弯曲能力。典型的陶瓷纳米纤维气凝胶以及有机纳米纤维气凝胶在高压缩性方面表现突出。通常,这些纤维由静电纺丝制造,通过高速均质化处理形成三维结构,然而该方法由于纤维长度随机,往往限制了纤维的连续性。结果是,尽管此类气凝胶具有可压缩性和柔韧性,但在极小的拉伸应变(<10%)下易断裂。构建具有高长径比的连续缠结纤维结构,可显著增强气凝胶的性能,实现大变形恢复及优化的力学性能。

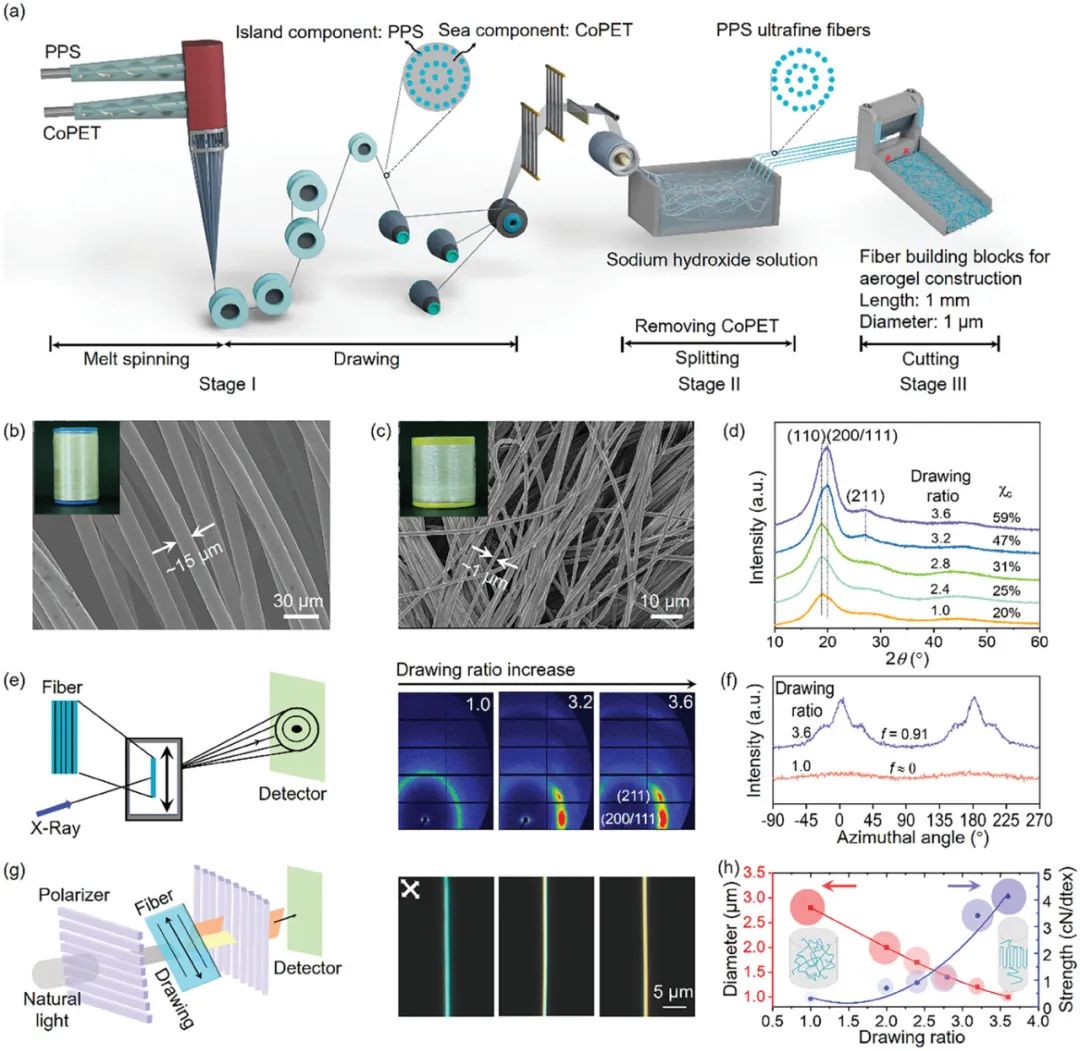

熔体纺丝是一种工业化、成本效益高的制备工艺,通过喷丝头挤出熔融聚合物产生均匀直径的连续纤维,约占合成纤维产量的70%。尤其是海岛熔体纺丝技术,可以制备核心组分(岛相)在另一聚合物基体(海相)中连续分散的超细纤维。在溶解海相组分后,得到具有高长径比和可控长度的超细纤维,以满足增强气凝胶机械性能和舒适性的需求。然而,直接以超细纤维为基础构建气凝胶的探索尚少。

主要工作内容

在此,东华大学朱美芳院士团队展示了一种利用海岛熔纺技术生产三维热绝缘气凝胶毡的可扩展且成本效益高的方法,实现了皮肤舒适性和热效应,为人体保温提供了实用的解决方案。团队选择了具有优异化学和热稳定性的超细聚苯硫醚(PPS)纤维(直径约1微米,长径比约为1000)作为构建平滑、坚韧多孔网络的基础材料。该气凝胶通过在纤维表面施加硅溶胶,然后利用冷冻干燥诱导的溶胶矿化过程实现共价交联。由硅溶胶衍生的聚甲基硅倍半氧烷(PMSQ)作为交联剂,可防止气凝胶在机械变形下结构崩塌,同时通过Si─O─Si键网络增强其弹性、疏水性和阻燃性。最终制备的长纤维基气凝胶(LFFAs)展现出卓越性能:低密度(6.4 mg/cm³)、高孔隙率(99.4%)、比表面积(403 m²/g)、良好舒适度(平滑度评分为83%)、优异机械柔韧性(拉伸应变25%,压缩应变95%,可弯曲180°)及高耐久性(1万次疲劳循环)。此外,LFFAs具有疏水性(接触角154°)、透湿性(8.2 kg/m²,湿度90%)和阻燃性能(V0级)。最终,团队验证了LFFAs作为高性能保温材料在保暖衣物中的应用潜力(导热系数为0.028 W/m·K),并展示了海岛超细纤维在可扩展、贴肤舒适气凝胶中的创新应用,以改善热管理性能。

该工作以“Industrial Scale Sea-Island Melt-Spun Continuous Ultrafine Fibers for Highly Comfortable Insulated Aerogel Felt Clothing”为题发表在《Advanced Materials》上。东华大学胡泽旭博士、成艳华研究员以及朱美芳院士为本文共同通讯作者,Yan Yu为本文第一作者。

图1.材料制备思路

图2.材料结构表征

图3.材料性能表征

图4.材料应用研究

Doi:10.1002/adma.202414731