南京大学朱嘉教授、陈骏院士与合作者 Science:清洁能源提取关键资源

南京大学 化学与材料科学 2024年09月27日 16:49 湖南

点击蓝字关注我们

高分子科技高分子科技®协同全球高分子产业门户及创新平台 “ 中国聚合物网 www.polymer.cn ” ,实时报道高分子科学前沿动态,关注和分享新材料、新工艺、新技术、新设备等一线科技创新设计、解决方案,促进产学研及市场一体化合作的共同发展。6280篇原创内容公众号

高分子科技高分子科技®协同全球高分子产业门户及创新平台 “ 中国聚合物网 www.polymer.cn ” ,实时报道高分子科学前沿动态,关注和分享新材料、新工艺、新技术、新设备等一线科技创新设计、解决方案,促进产学研及市场一体化合作的共同发展。6280篇原创内容公众号

锂矿开采是能源密集型的,而且环境成本高昂。这是因为锂离子通常作为次要组分存在于盐水中,与难以分离的理化相似阳离子混合。

受大自然在蒸腾作用中选择性提取物种的能力的启发,南京大学朱嘉教授、陈骏院士与合作者在盐湖锂资源绿色开发领域取得新进展。该工作通过仿生盐土植物的“选择性吸收-储存-释放”机制,成功开发界面光热盐湖提锂技术。该技术利用界面光热蒸腾效应,强化纳米通道传质并驱动高精度离子分离,实现了高选择性、低能耗、低碳排放的太阳能盐湖提锂。这一技术有望推动中国青藏盐湖锂资源的绿色开发,减少对进口锂矿的依赖,保障战略性关键金属锂的安全供给。

2024年9月26日,相关研究成果以“Solar transpiration-powered lithium extraction and storage”为题发表于 Science 期刊。南京大学为第一完成单位,南京大学特任副研究员宋琰与博士生方诗琦为论文的共同第一作者,南京大学朱嘉教授与美国加州大学伯克利分校米宝霞教授为论文共同通讯作者,陈骏院士对该工作进行了深入指导。该工作得到了南京大学徐凝副教授、美国加州大学伯克利分校王墨农博士等的支持。

锂作为全球能源转型中的战略性关键金属,广泛应用于电动汽车电池和可再生能源储能系统。盐湖型锂矿是全球锂资源的重要来源,以中国为例,青藏高原拥有及其丰富的盐湖资源蕴藏着巨大的锂矿储量。然而,由于复杂的盐湖化学条件和极高的环境保护要求,至今难以大规模开采利用,成为中国锂矿开采的“卡脖子”难题。因此,发展绿色、环保、可持续的盐湖提锂新技术,是破解这一难题的关键,具有重要的经济社会价值和战略意义。

自然界中的许多生命系统,例如盐生植物,具备高效提取特定物质的能力。盐生植物能够利用蒸腾作用,从盐碱环境中选择性吸收盐分和水分,并通过特定器官储存和排出体内多余的盐分。这种“选择性吸收-储存-释放”机制,使盐生植物能够在极端盐碱环境中维持正常的新陈代谢和生长,也为开发高效、可持续的盐湖锂资源提取技术提供了重要的仿生学启示。

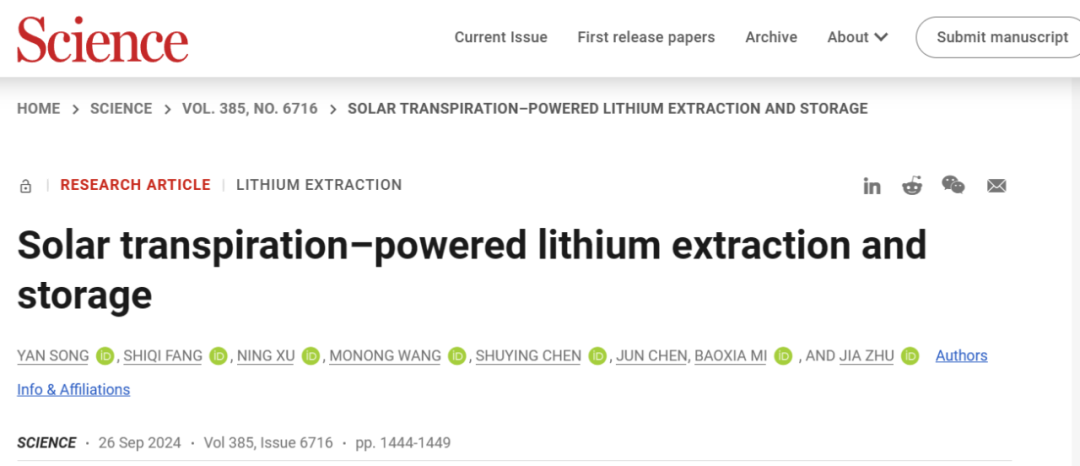

受此启发,研究团队成功开发了界面光热盐湖提锂装置(STLES)。其结构和工作原理如图1所示,主要包括三部分:(1)界面光热蒸腾作用在蒸发器纳米通道(图1C)内产生超高毛细压强;(2)该毛细压强传递至离子分离层(图1E),驱动锂离子选择性从盐水进入储存层;(3)通过水循环系统收集储存层(图1D)中富集的锂盐,并实现装置再生。

图1. 界面光热盐湖提锂的运行机制和器件组成

图2. 太阳能蒸发器及锂存储层的设计与表征

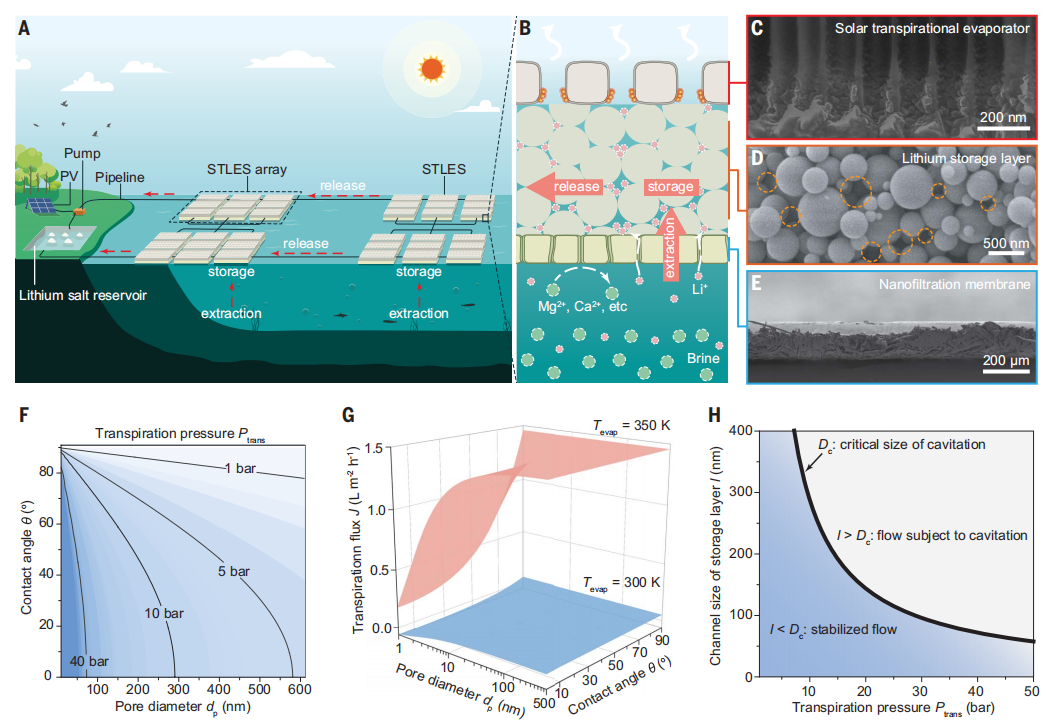

研究团队搭建了界面光热盐湖提锂平台(图3A-3C),对其盐湖提锂性能进行了全面评估(图3D-3E),并测试了该装置在盐湖卤水中的提锂效果,结果表明该平台能够高效地从稀释的盐湖卤水中提取锂(图3F)。得益于其可再生能力,装置在528小时的连续运行中表现出了优异的稳定性(图3G),从而展示了其在长期应用中的巨大潜力。

图3. 界面光热盐湖提锂的性能和稳定性

此外,界面光热盐湖提锂装置还具有良好的兼容性和可扩展性。通过优化离子分离层,单级装置的锂选择性提升了6倍;通过多级提锂工艺,锂选择性可提升近40倍。模块化设计赋予该系统良好的扩展能力,锂产量随模块数量线性增长,充分展示了其在大规模应用中的潜力。

图4. STLES的兼容性和可伸缩性

总之,该研究介绍了STLES设备的设计和演示,该设备可在环境条件下利用自然阳光从盐水中提取锂,不需要耕地,产生的温室气体几乎为零。与当前和新兴的锂提取方法相比,STLES具有多项优势。首先,一旦安装,其被动方式可实现成本、能源和碳效益的锂开采。其次,它可以与现有的蒸发池无缝集成,87%的锂矿开采设施都使用蒸发池,从而降低了安装成本。第三,它可以漂浮在盐水上,减少土地足迹。最后,预计在STLES中使用高蒸腾压力蒸发器(例如,水凝胶膜)将有助于处理渗透压高达400bar的高盐度盐水,这是目前膜过滤系统压力极限的五倍。综上所述,界面光热盐湖提锂技术充分利用清洁、充沛的太阳能,有效提取盐湖中的关键锂资源。这项关键技术的研发成功有望提供一条解决路径,改变中国锂矿资源大量依赖进口的局面。

该研究得到了国家自然科学基金委、科技部重点研发计划、新基石科学基金会科学探索奖等项目的资助;南京大学固体微结构物理国家重点实验室、关键地球物质循环教育部前沿科学中心和人工微结构科学与技术协同创新中心对该项研究工作给予了重要支持。

作者简介向上滑动阅览

朱嘉,南京大学教授、博士生导师,国家杰出青年基金获得者,教育部科技委委员,美国光学学会会士,英国皇家化学学会会士。2010年获美国斯坦福大学工学博士学位,师从崔屹教授。随后在加州大学伯克利分校和劳伦斯伯克利国家实验室做博后,期间获得“中国政府优秀留学生奖”、“国际材料学会优秀研究生金奖”和“美国化学学会无机化学青年科学家” 等称号。2013年9月回到南京大学组建纳米能源研究小组,2016年入选美国《麻省理工学院技术评论》第十六届全球35岁以下创新者榜单;2019年获得国家杰出青年科学基金资助。曾获第二界科学探索奖(2020)、陈嘉庚青年科学家奖(2018)、美国光学学会青年科学家奖(2017)、江苏省五四青年奖章(2017)、杜邦青年教授奖(2016)、饶毓泰基础光学奖优秀奖(2016)、麻省理工技术评论全球青年创新人物奖(2016)等。

原文链接

https://www.science.org/doi/10.1126/science.adm7034

相关进展

南京大学朱嘉教授团队 Nat. Sustain.: 发展一种具有三明治结构的辐射制冷薄膜 ...

清华张如范教授、南京大学朱嘉教授《Nat. Sustain.》:一种多场景适用的人体辐射制冷织物