Nature:玻璃态凝胶,又硬又弹的新材料?

原创 小希 X-MOL资讯 2024年07月04日 08:09 北京

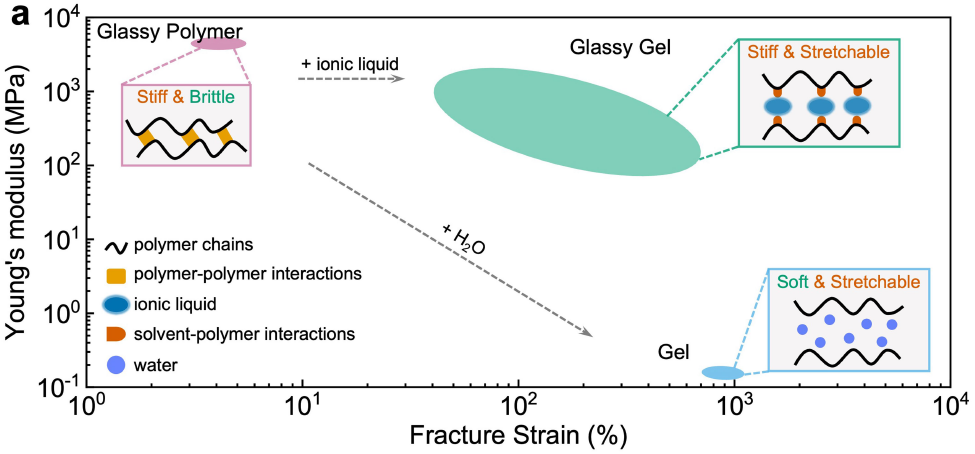

非晶聚合物有三种常见的力学状态:玻璃态、高弹态和粘流态。在温度较低时,聚合物材料处于玻璃态,例如常用的塑料瓶,表现为刚性固体,延展性有限,在外力作用下易发生脆性断裂或塑性变形。相比之下,凝胶(例如隐形眼镜的材料)含有液体,柔软且可弹性伸展。是否可以结合这两种材料的优点,制备出一种新的材料?从原理上讲,如果溶剂可以在聚合物链之间形成较强的相互作用,或许就可以既保留凝胶的延展性,同时不损害材料的刚性和强度。

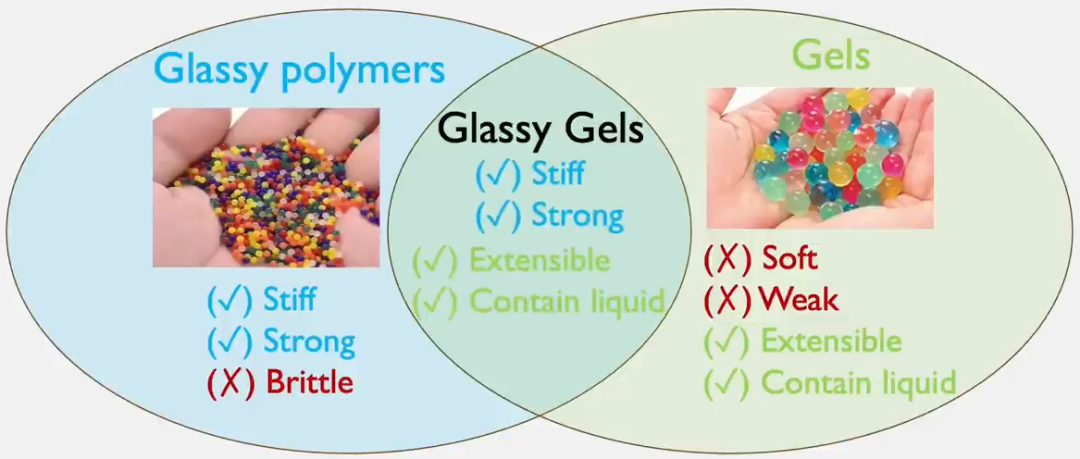

近日,美国北卡罗莱纳州立大学Michael D. Dickey课题组在Nature 杂志上发表论文,使用离子液体在适当浓度下溶剂化极性聚合物即可制得一种称为“玻璃态凝胶(glassy gels)”的新型材料,兼具玻璃态高分子和凝胶的理想特性。这种玻璃态凝胶中含有超过50%的液体,具有凝胶材料的高延展性和应变恢复性能,同时又表现出玻璃态聚合物的强度和杨氏模量,与聚乙烯等热塑性塑料相似。

玻璃态凝胶。图片来源:North Carolina State University [1]

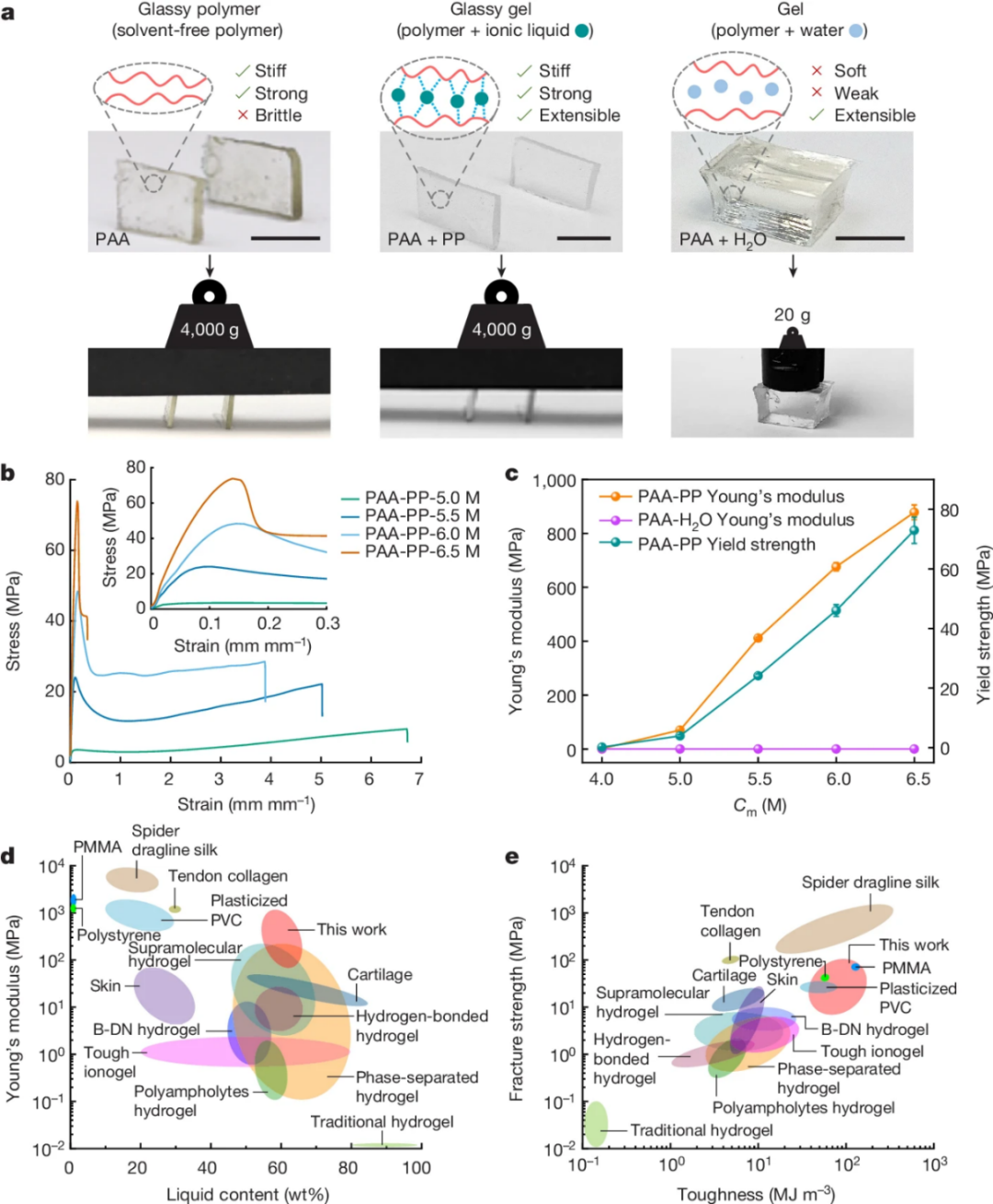

这种玻璃态凝胶材料制备并不算复杂。研究者采用丙烯酸(AA)作为单体,甲基三丁基膦磷酸二甲酯盐(PP)作为离子液体,在光引发剂和交联剂作用下合成凝胶。相比于常见的水凝胶,离子液体PP挥发性低,使材料表现出优异的机械性能。随着AA单体浓度增加至6.5 M,杨氏模量达到约1 GPa,屈服强度73 MPa,韧性110 MJ m−3,可以支撑至少2.6×104倍的自身重量,与玻璃态聚合物、蜘蛛丝等材料相媲美。

玻璃态凝胶的机械性能。图片来源:Nature

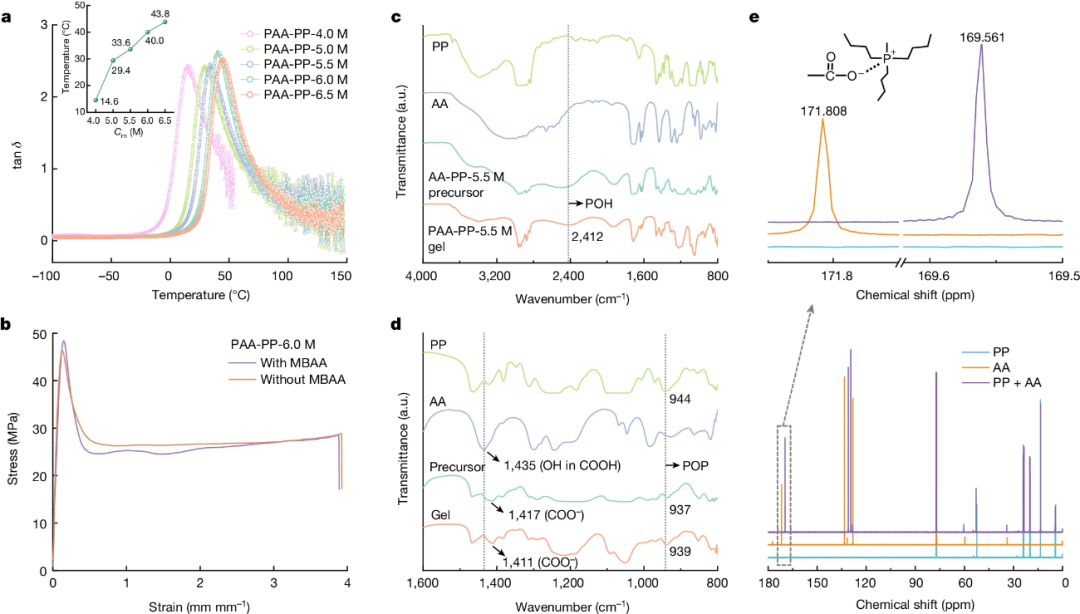

研究者根据PAA-PP和PAA-H2O凝胶的机械性能差异,推断溶剂是其中的决定性因素。玻璃态凝胶在有无交联剂存在的条件下,其拉伸性能几乎相同,首先排除了共价交联导致高分子材料具有高强度的可能性,而交联剂的主要作用在于使凝胶应变之后能够完全恢复。红外光谱(FTIR)显示,玻璃态凝胶与纯PP和纯AA不同,在2412 cm−1位置出现峰值,说明离子液体阴离子(PO−)和H+之间存在相互作用,H+来自于AA中-COOH的电离。13C NMR谱图则证实,离子液体阳离子(P+)与聚合物中的COO−存在相互作用。除了静电相互作用,离子液体PP与聚合后的PAA之间也会形成氢键,从而促进它们的相容性。

PAA-PP凝胶的作用机理研究。图片来源:Nature

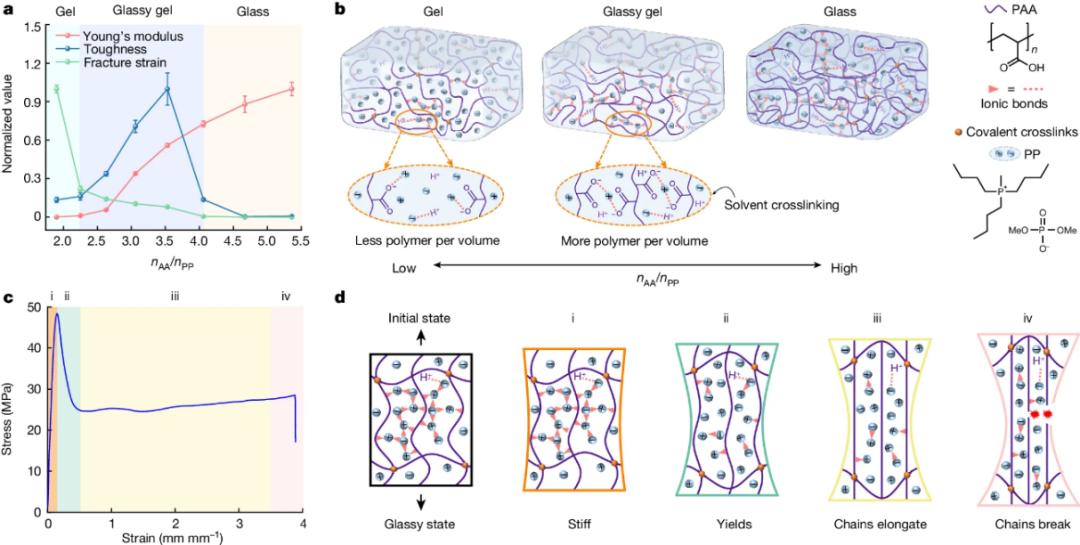

溶剂是玻璃态凝胶机械性能增强的决定因素的另一证据是,凝胶的机械行为受到单体(AA)与溶剂(PP)的摩尔比影响。当AA/PP 摩尔比低于2.25时(即单体浓度<4.5 M),链间的静电作用较少,凝胶柔软且高度可拉伸;随着摩尔比增加(单体浓度4.5~6.5 M),链间距变小,静电相互作用增强,形成玻璃态凝胶;当单体浓度>6.5 M后,溶剂过少不足以提供可拉伸性,导致高分子材料形成脆性的玻璃态网络。

玻璃态凝胶的溶剂增强机制。图片来源:Nature

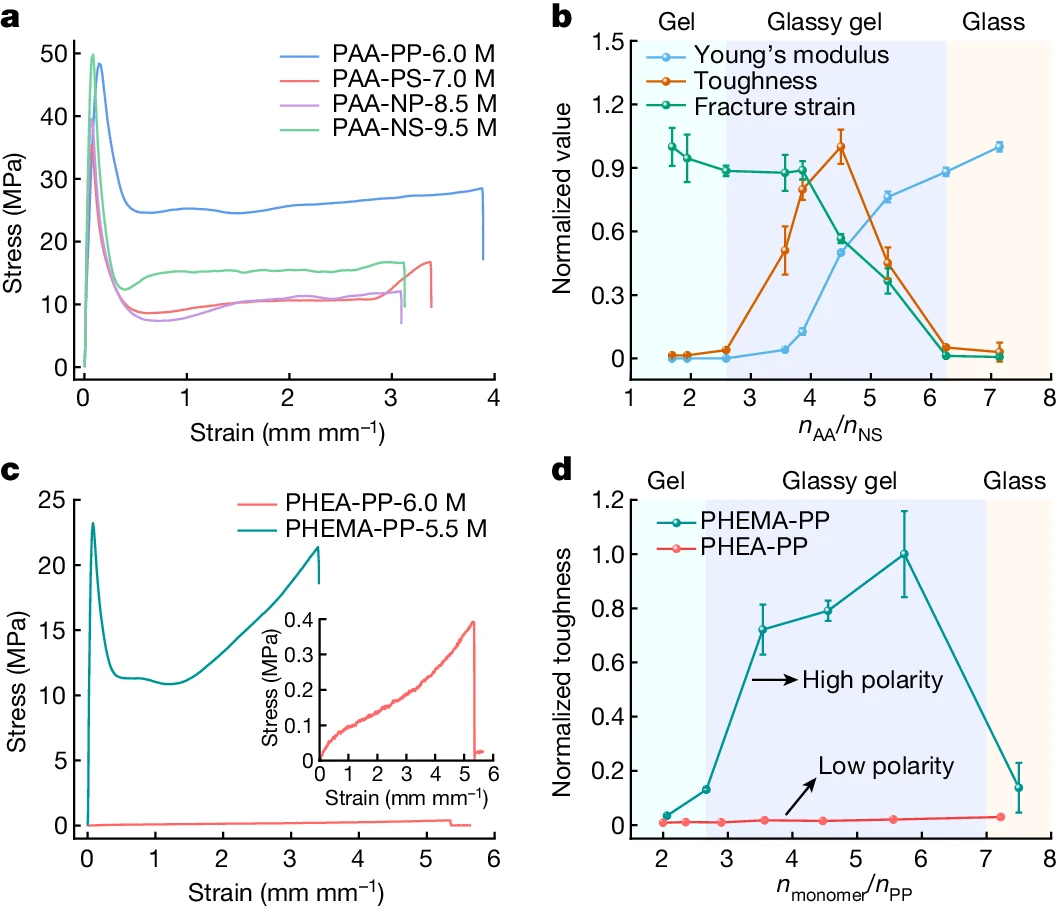

当然,并非所有类别的聚合物都可以通过添加溶剂制造出玻璃态凝胶。通过更换不同的单体或离子液体,研究者发现,玻璃态凝胶的形成需要两个必要条件:(1)溶剂与聚合物链之间具有强烈的静电相互作用,(2)适当的摩尔比,溶剂过多只能得到普通凝胶,过少则不具备可拉伸性,得到玻璃态聚合物。在目前探索的体系中,最佳摩尔比普遍在3~5之间。

玻璃态凝胶的通用策略。图片来源:Nature

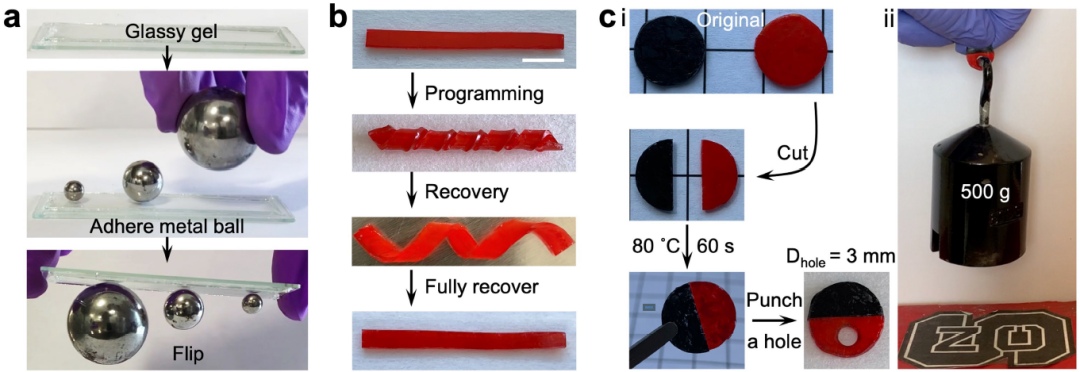

这种玻璃态凝胶兼具玻璃态聚合物优异的机械性能和凝胶的可拉伸性和自修复性,还具有不错的粘性。因此,该材料可以用于表面黏合剂,粘取刚性小球;也可用于形状记忆材料,在加热条件下,实现应变修复;或自愈修复,使切开的凝胶重新融合。

玻璃态凝胶的功能应用。图片来源:Nature

“我们创造了一类材料,称作玻璃态凝胶,它与玻璃态聚合物一样结实,又可以拉伸至原始长度的五倍,不会断裂,更重要的是,材料具有高度粘性,被拉伸后,还可以通过加热恢复到原来的形状,这对于硬质材料来说是不寻常的”, Michael Dickey教授说,“是离子液体将聚合物中的分子链推开,使其像凝胶一样可拉伸,而离子又被聚合物强烈吸引,从而阻止聚合物链移动”。“玻璃态凝胶中的离子液体含量超过50%,这使得它比类似的高分子聚合物更导电”,论文一作Meiyang Wang补充道。研究者还认为,玻璃态凝胶制造很容易,因此实际应用的前景非常乐观。[1]

玻璃态凝胶的独特性能示意图。图片来源:Nature

原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面):

Glassy gels toughened by solvent

Meixiang Wang, Xun Xiao, Salma Siddika, Mohammad Shamsi, Ethan Frey, Wen Qian, Wubin Bai, Brendan T. O’Connor & Michael D. Dickey

Nature, 2024, DOI: 10.1038/s41586-024-07564-0