Cellulose|利用二维时域核磁共振技术对木材细胞壁水分进行表征

原创 Luan Amy Research Base 2024年08月27日 16:57 北京

木材与水分子的相互作用对于其在各种应用中的性能表现极为关键。木材细胞壁内的水分以不同的化学和物理状态存在,这些状态对木材的尺寸稳定性和机械强度有着直接影响。尽管已有研究提出了细胞壁中存在两种主要的水分子群体,但关于这些水分子的具体存在形式、相互作用以及它们如何在不同环境条件下影响木材性质的详细机制仍不完全清楚。Li等人利用二维时域核磁共振(2D TD-NMR)技术深入分析和表征木材细胞壁中的水分状态。通过这种技术,研究者揭示了不同水分状态的分子特性,包括它们在细胞壁中的分布、流动性以及与木材聚合物的相互作用。研究结果发表于Cellulose期刊《2D time‑domain nuclear magnetic resonance (2D TD‑NMR) characterization of cell wall water of Fagus sylvatica and Pinus taeda L.》

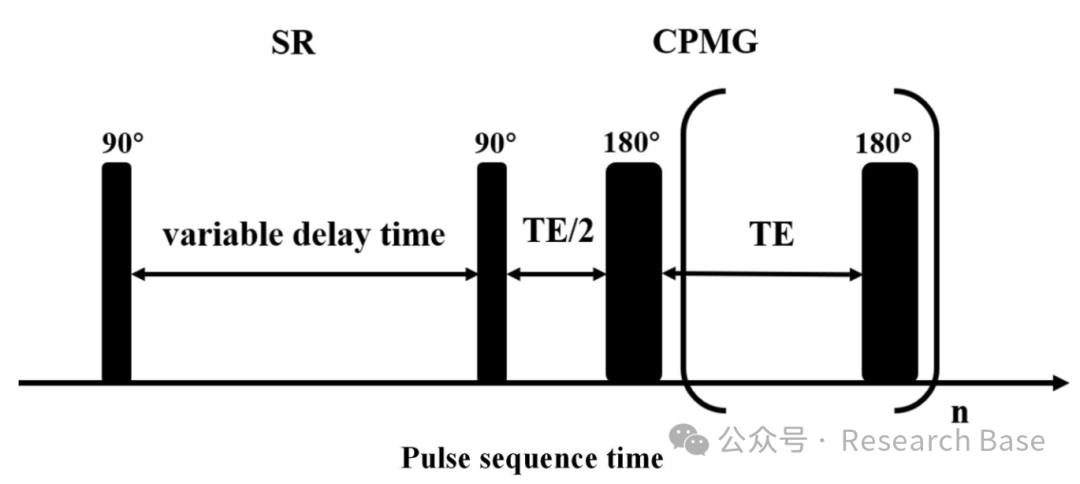

核磁共振(NMR)是一种利用原子核的磁性质来研究物质结构和动态的技术。在2D TD-NMR中,主要关注的是氢原子(1H),因为它们在木材和水中都很常见。当样品被置于强磁场中并受到射频脉冲激发后,原子核会吸收能量并离开其平衡状态。随后,原子核通过两种主要方式弛豫回到平衡状态:纵向弛豫(T1)和横向弛豫(T2)。其中,T1(纵向弛豫时间)通过SR脉冲序列编辑,反映自旋系统与周围晶格的相互作用,与样品中分子的流动性有关。T2(横向弛豫时间)通过CPMG脉冲序列获取,反映自旋系统内部的相互作用,对样品的微观结构和孔隙性敏感。二维时域核磁共振(2D TD-NMR)通过测量样品的T1和T2弛豫时间,并在二维平面上绘制这些数据,从而揭示样品中不同水分状态的分布和特性。

该研究使用了山毛榉(Fagus sylvatica)和松树(Pinus taeda L.)的心材,用于2D TD-NMR测试。样品首先进行烘干预处理,然后进行两种调湿处理。

(1)吸着平衡组:在25°C的条件下,使用不同饱和盐溶液控制的相对湿度环境(12%,34%,47%,65%,84%,97% RH)中调节样品,直到达到平衡状态。在达到平衡状态后,使用2D TD-NMR技术测量样品的水分含量和分布。

(2)吸着过程组:将样品置于84% RH的高相对湿度环境中,模拟木材从干燥状态到高湿度环境的吸附过程。在预设的时间点(如干燥后0小时,4小时,24小时,72小时,直至336小时达到平衡状态)取出样品,并进行2D TD-NMR实验,以监测水分含量和弛豫特性的变化。

通过设置这两个组别,研究者可以分别从静态和动态两个角度来分析木材的吸湿行为。

1.吸着平衡组试验结果:

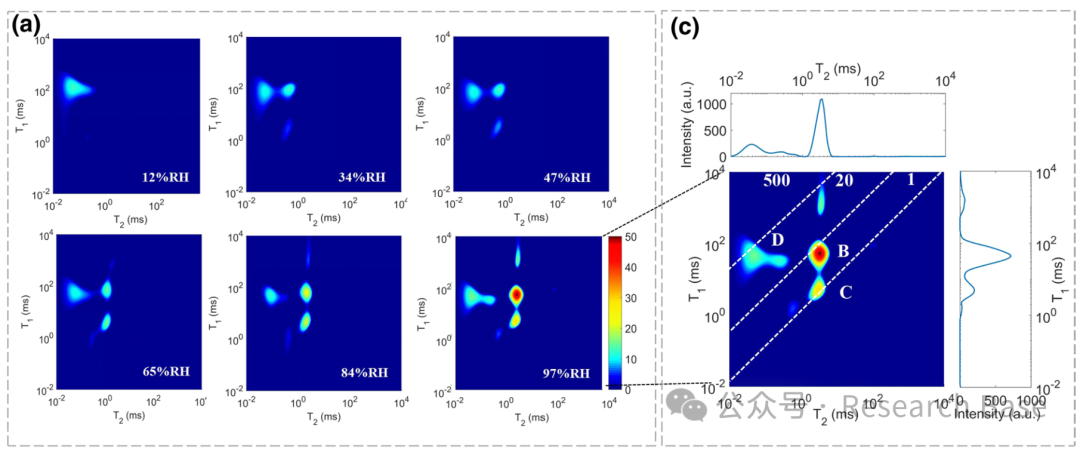

以山毛榉的试验结果为例。下图左图展示了吸着平衡组样品的二维T1-T2相关光谱。右图是97% RH条件下的放大图,它包含了一维的T1和T2分布曲线,可以看到不同峰值的位置,并且可以更准确地归属峰值。对于每个峰值,根据其在图谱中的最大值坐标确定T1和T2时间。使用这些时间计算T1/T2比率,这个比率是衡量分子在不同环境中流动性的一个重要参数,较高的比率表明较低的流动性。峰值D具有最高的T1/T2比率,它与木材聚合物中的固体样氢原子相对应;峰值B和C具有较低的T1/T2比率,代表细胞壁中的水分;峰值A在本研究中未观察到,是因为实验在纤维饱和点以下进行,没有足够的自由水存在。峰值B的T1/T2比率比峰值C高,表明这些水分子与木材细胞壁的相互作用更为紧密,受到更多限制,流动性更低。从而得出,峰值B和峰值C对应于细胞壁中具有不同流动性的两种水成分。推测:B水与木材聚合物之间的相互作用更强,这可能意味着B水更深入地结合到细胞壁的结构中。相比之下,C水可能在细胞壁中的结合较弱,从而具有更高的流动性。

随着相对湿度的增加,B水和C水的T1/T2比率下降,表明水分子的流动性随着水分积聚而增加,其中,B水的流动性增加更为显著。即使在高相对湿度条件下,水分子的流动性仍在增加,但增加趋势放缓,表明细胞壁中两种水分可利用的吸附位点和空间变得有限。

T2分布的变化与孔隙的大小和表面特性直接相关。水分积聚可能会导致细胞壁中的微孔和介孔扩大,这与观察到的T2变化一致。尽管B水和C水的T2值相似,但它们的T1值不同。随着水分的积聚,B水的T1弛豫时间下降,这可能是由于水分子旋转运动的增加。而C水随水分积聚呈现相反的趋势。

基于对弛豫时间和相关T1/T2比率的分析可知,水分子的整体流动性受到物理限制(空间或孔隙)和化学效应(与细胞壁聚合物的吸引)的影响。根据在细胞壁中的位置和特性来区分的两种不同的水分:B水是位于纤维素微纤维无序表面及其周围半纤维素中的水分子,而C水是位于包括木质素和周围半纤维素在内的基质域中的水分子。

木材样品中氢原子的数量与水的质量成正比,因此,通过测量T1-T2相关光谱中特定峰值的积分面积,可以评估B水和C水的水分含量。在高相对湿度条件下,B水的水分含量显著增加,这可能与半纤维素的软化和孔隙空间的扩大有关。木质素的疏水性和空间障碍可能导致C水的环境不如B水的环境那样容易容纳水分子。

B水因其较高的流动性和在高相对湿度下显著增加的水分含量,可以被认为是形成水分子团簇的主要来源,而C水则在细胞壁的更复杂环境中表现出不同的吸附特性。利用Zimm-Lundberg聚集理论,结合吸附等温线的分析,研究者评估了水分子聚集的程度,并发现在高相对湿度区域,B水和总细胞壁水的吸附行为与水分子团簇的形成密切相关。

2.吸着过程组试验结果:

以山毛榉为例的试验结果为例。下图为样品在不同吸附时间的T1-T2相关谱。样品的吸附过程可以分为初始阶段(0-24小时)、中等阶段(24-72小时)和准平衡阶段(72小时至平衡状态)。从4小时开始,B水比C水出现得更早,表明它可能与较强的吸附位点相关。B水的T1/T2比率下降幅度大于C水,表明B水的流动性变化更显著。另外,T2的增加和最终达到平衡表明孔径在84%RH下达到最大且稳定。T1/T2比率的稳定性可以用来判断样品是否达到平衡状态,提供了一种新的评估方法,不再仅依赖于干燥或称重。

对比样品的总含水量、B水和C水的含水量。结果发现,在吸附的初始阶段,B水的增加速度比C水快。B水的T1/T2比率比C水晚达到稳定值,说明B水达到平衡所需的时间比C水长,因此B水决定了整体的平衡时间。可以归因于两个方面:(1)这可能与水分子团簇的存在有关,水簇可能会减慢样品达到平衡状态的速度;(2)B水环境包含容易接近的纤维素纤维表面和难以接近的内部区域,这些特性影响了B水的吸附动力学。

通过2D TD-NMR技术,该研究揭示了木材细胞壁水分的复杂行为,特别是区分了B水和C水两种不同的水分组分,这有助于更深入地理解木材与水分相互作用的机理。

文献来源:https://doi.org/10.1007/s10570-022-04789-y