中科院化学所曹安民研究员团队 Nat. Sustain.: “妙用”纤维素 →开发出新型固态电池电解质

化学与材料科学 2024年09月04日 14:09 北京

点击蓝字关注我们

高分子科技高分子科技®协同全球高分子产业门户及创新平台 “ 中国聚合物网 www.polymer.cn ” ,实时报道高分子科学前沿动态,关注和分享新材料、新工艺、新技术、新设备等一线科技创新设计、解决方案,促进产学研及市场一体化合作的共同发展。6202篇原创内容公众号

高分子科技高分子科技®协同全球高分子产业门户及创新平台 “ 中国聚合物网 www.polymer.cn ” ,实时报道高分子科学前沿动态,关注和分享新材料、新工艺、新技术、新设备等一线科技创新设计、解决方案,促进产学研及市场一体化合作的共同发展。6202篇原创内容公众号

纤维素被称为地球上最丰富的生物聚合物,是一种由通过 β-缩醛键连接的葡萄糖单元组成的多糖,其已在医疗保健、包装、电子和环境修复等一系列领域得到应用,有助于向可持续发展的过渡。

中科院化学研究所曹安民研究员、中科院物理研究所李玉涛研究员、中科院化学研究所乔燕研究员团队采用绿色可扩展工艺将纤维素转化为锂离子电导率为1.09×10-3 S cm-1,传递数为0.81,机械强度为12 MPa的坚固电解质。该工艺利用纤维素中丰富的羟基,通过酯化反应被邻苯二甲酸乙酯取代,形成邻苯二甲酸纤维素(CP)。结合实验和理论分析表明,邻苯二甲酸酯基团的引入不仅可以确保多氧与Li离子有效相互作用以创建快速离子传输通道,而且还可以促进分子间氢键的形成,从而产生令人印象深刻的机械性能。CP生物聚合物薄膜甚至与大多数商用正极材料兼容,并且固态Li/CP/LiFePO4电池表现出更好的性能,并且在1000次循环中表现出比具有可燃有机液体电解质的基准锂离子电池更好的稳定性。该研究揭示了纤维素在电池中利用的巨大潜力,为开发丰富和可持续的固态电解质开辟了一条道路。

2024年9月3日,相关工作以 Molecular engineering of renewable cellulose biopolymers for solid-state battery electrolytes 为题在Nature Sustainability 上发表论文。

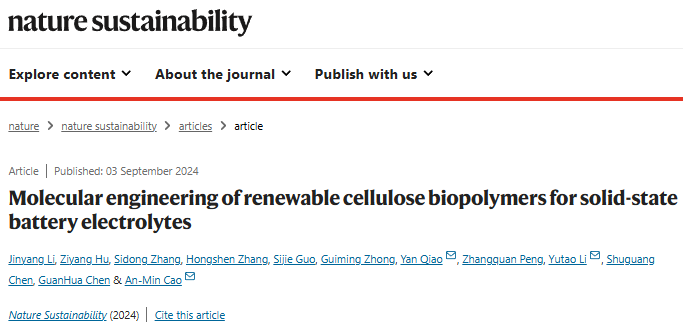

图1. CP-SSE的制备原理图

在均匀的纤维素/离子液体溶液中进行均相酯化过程以制备CP。如图1所示,以棉浆为天然纤维素源,选择1-N-烯丙基-2,3-二甲基咪唑氯(AmimCl)为溶剂。纤维素在AmimCl中完全溶解形成透明溶液,保证了分子尺度上高效高产的接枝工艺。酯化后,将得到的CP与锂盐混合,通过溶液铸造制得CP-SSE。然后以碳酸乙酯为增塑剂进行了塑化处理。值得注意的是,纤维素衍生物基薄膜完全改变了天然纤维素纤维的平行分子链构象,形成了均匀分散、随机纠缠的无取向大分子网络。为了更好地了解功能化性能的影响,还制备了基于其他接枝基团的替代纤维素酯,醋酸纤维素(CA)和苯甲酸纤维素(CB)。

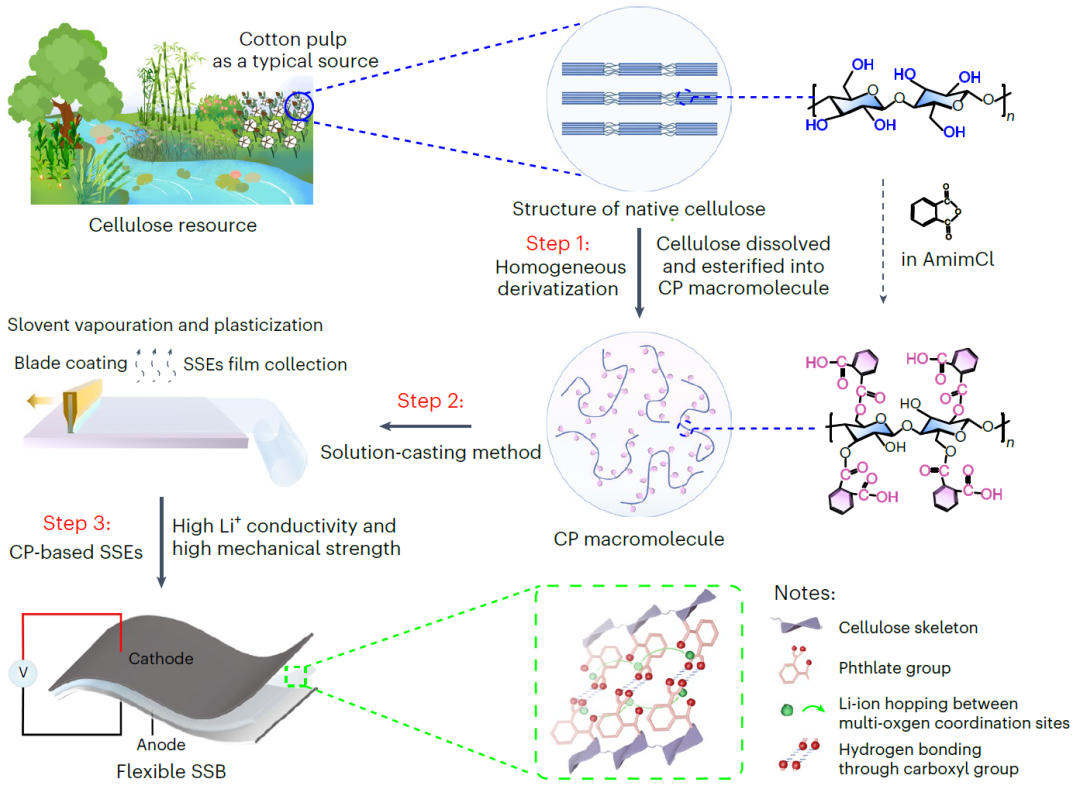

图2. 纤维素衍生物和SSEs的表征

图2a显示了溶液铸造工艺制备的CP-SSE膜的代表性照片。通过1H NMR分析确定CP-SSE中增塑剂的含量为11.4%,最终CP-SSE中没有乙腈残留。该膜具有较高的可见光透明度,表明SSE内部结构均匀,没有明显的相分离。1H NMR可以进一步分析接枝基团的特征质子峰,以评估纤维素功能化过程的成功。酯化后,观察到三种不同衍生物的峰出现(分子结构如图2b所示)。图2c中7.2-8.0 ppm的信号属于苯基质子,而1.5-2.3 ppm的信号对应于甲基上的质子。

由于离子液体中的均相酯化反应,不同衍生物的取代度很高,离子液体具有有效的纤维素改性溶剂体系。通过XRD分析研究了SSE膜制备不同阶段的结构演变(图2d)。CA/CB/CP衍生物接枝后结晶峰消失,说明羟基的取代可以显著降低氢键相互作用,降低其结晶度。在CP中加入LiTFSI后,XRD图谱中剩余的峰消失,形成无定形的CP-SSE。制备的CP的高极性使得LiTFSI在CP基质中易于溶剂化,形成均匀的”盐包聚合物”体系。研究表明,固体聚合物电解质(SPE)体系中结晶度的降低对Li+的高效移动非常有利。

作者用SEM观察了制备的CP-SSE膜的形貌。CP-SSE表面平整光滑,无可见裂纹或孔洞(图2e)。横断面成像证实该膜致密且均匀,表明纤维素基质内的LiTFSI均匀分散。因此,功能化纤维素在有机溶剂中表现出良好的溶解度和加工性,使其适合于溶液铸造,以产生具有分子分散成分的电解质。CP-SSE薄膜具有高达12 MPa(杨氏模量,~170 MPa)的高拉伸强度,其断裂点伸长率为80%(图2f),显示增塑剂对纤维素基薄膜机械性能的有益特性,考虑到固体-固体电极-SPE界面的机械稳定性,这在SSBs中非常有利。

从图2g中可以看出,CP在3440 cm-1处的宽O-H拉伸表明存在来自羧基的大量氢键,其自由态特征峰位于3550 cm-1处,而其他CA和CB样品几乎没有O-H拉伸信号。这说明CP能够通过引入的羧基重建氢键(图2h),保证衍生化反应后的机械强度,而CA和CB样品不能维持其氢键网络。此外,CP-SSE薄膜还表现出作为SSE使用的非常理想的特性,例如高热稳定性,分解温度高达274℃(图2i),这在广泛报道的聚合物基电解质中是很高的。在0.1 mV s-1下,用LSV测定了其电化学稳定性。如图2j所示,制备的CP膜直到4.5 V时才出现明显的氧化,揭示了这种聚合物电解质在高压SSBs中的应用潜力。

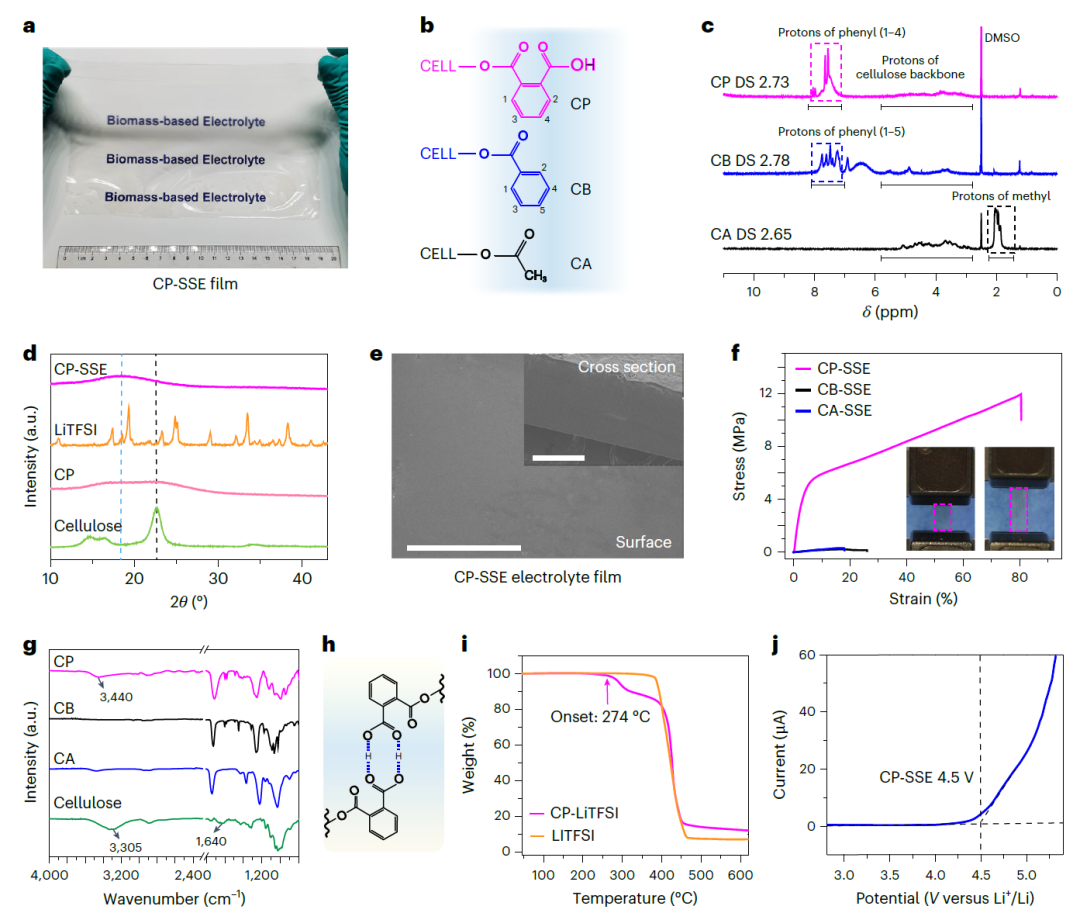

图3. 纤维素衍生物SSEs的电化学分析

由于具有较高的电化学稳定性,对制备的CP-SSE薄膜的Li+导电性能进行了系统的表征。CP-SSE的体相阻抗为16Ω,室温下的Li+电导率为1.09×10-3 S cm-1,远高于CA-SSE(1.19×10-5 S cm-1)和CB-SSE(2.23×10-5 S cm-1)(图3a)。为了研究局部锂化学环境,进行了固态魔角旋转(MAS)7Li核磁共振波谱测试,如图3b所示。纯LiTFSI样品在0.26 ppm时显示7Li信号,而由于LiTFSI中的Li+与有机聚合物基质之间的化学相互作用,在纤维素基SSEs中观察到明显的位移。7Li峰拟合为窄的洛伦兹峰,通常与Li+离子迁移率更高有关。

团队利用拉曼光谱跟踪Li-TFSI相互作用的变化,重点关注S-N-S在745 cm-1处的特征弯曲振动(图3c)。这些峰的分峰显示出三种主要成分,包括游离的TFSI-(740 cm-1),具有单个Li+的TFSI-接触离子对(CIP)(745 cm-1)和具有两个或多个Li+(750 cm-1)的TFSI-聚集离子对(AGG)。CP-SSE样品中游离TFSI-含量最高,表明邻苯二甲酸酯基团通过与Li+配位释放游离TFSI-具有最强的溶剂化能力(30.1%)。上述分析表明,在CP-SSE中存在一种重要的Li+-生物聚合物相互作用,这种相互作用能够促进Li-TFSI的解离,从而增强了CP-SSE中的Li+迁移率和更高的Li+电导率。此外,作者还利用FTIR光谱进一步验证了Li+和CP之间的相互作用(图3d)。

为了进一步研究Li+和CP之间的原子尺度相互作用,作者进行了理论模拟,在一个几何上理想的CP结构上的静电势(ESP)被计算并显示在图3e和图3f中。此外,计算了几何优化CP结构的键能,证实Li+的首选配位是与多个氧原子而不是单个氧原子。这种优先的配位突出了邻苯二甲酸基团所起的关键作用,其中羧基和酯基的共存提供了纤维素链上大量所需的Li+偶联位点。

锂离子迁移数(tLi+)是评价锂离子迁移特性的另一个重要因素。根据直流(DC)极化结果(图3g),计算出CP-SSE的tLi+为0.81。CP-SSE的tLi+高于CA-SSE、CB-SSE、大多数传统有机液体电解质和典型SPEs的tLi+。这种优异的tLi+表明电导率主要由Li+提供,而TFSI-的运动受到抑制。这种阴离子固定效应可归因于纤维素衍生物基团引起的离子与生物聚合物的相互作用,这种相互作用促进了阳离子迁移并限制了阴离子迁移。FTIR分析表明,与纯LiTFSI相比,TFSI-在SSE中的S=O拉伸振动发生了不同程度的低波数偏移(图3h),表明S=O与其化学环境之间的相互作用随着不同取代基的变化而变化。此外,通过化学能计算(图3i)证实了CP-SSE的羧基与TFSI-之间存在弱氢键配位,这有助于锚定TFSI-以获得更高的tLi+,而CA-SSE和CB-SSE中缺乏羧基导致tLi+值较低。

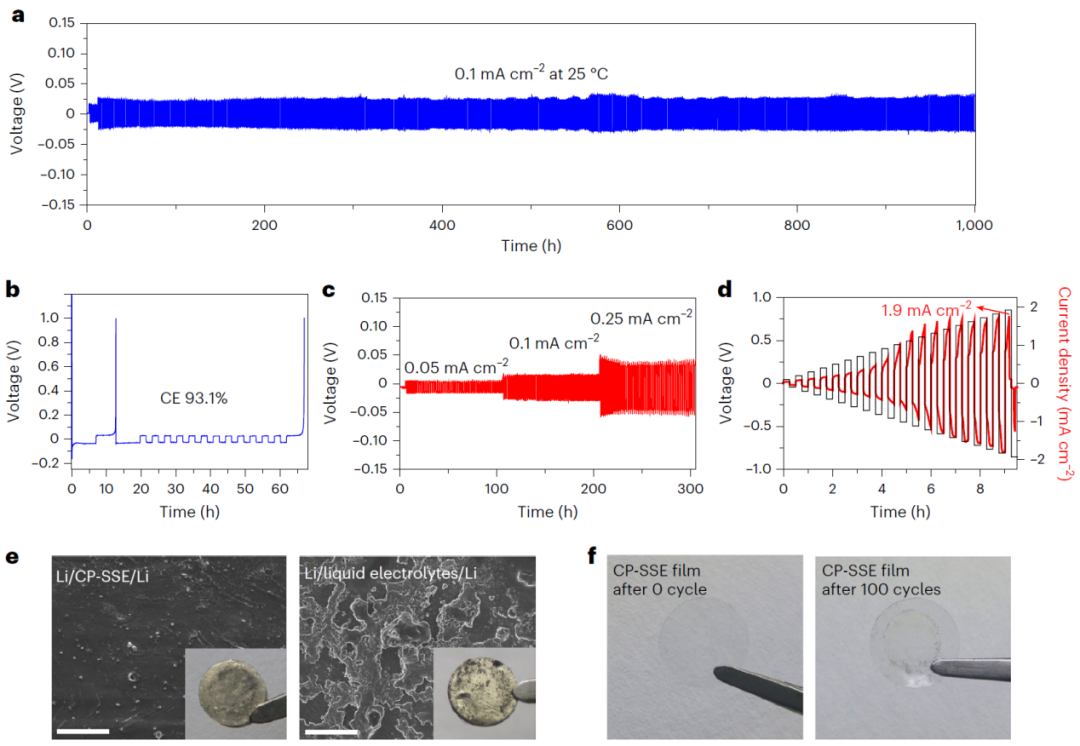

图4. 在25℃下运行的Li对称电池

通过组装对称的Li/CP-SSE/Li电池,本文对CP-SSE进行了系统的电化学研究。图4a显示了在0.1 mA cm-2电流密度下通过恒流循环测试的锂电镀/剥离行为。该电池的极化电压为25 mV,显示出一个稳定而坚固的界面,能够实现均匀的锂沉积/剥离,同时抑制锂枝晶的形成。作者测定了CP-SSE的库仑效率(CE),以进一步评价金属锂负极的性能。图4b显示了Li||Cu电池的稳定循环,CP-SSE显示CE为93.1%,这表明它在金属锂负极下具有稳定循环的潜力。在更高的电流条件下,Li/CP-SSE/Li电池保持稳定,如图4c所示。然后,评估该对称电池的临界电流密度(CCD),以确定不短路的最大容忍电流。Li/CP-SSE/Li电池的CCD被确定为1.9 mA cm-2,显示出快速Li+运输和有效抑制Li枝晶的巨大潜力(图4d)。

对循环锂金属负极的形貌进行了评价,以确定CP-SSE的电镀/剥离稳定性。图4e对比了两个具有代表性的对称电池经过100次循环后的锂金属表面,证实了CP-SSE循环后的锂负极表面平整光滑,没有明显的锂枝晶。图4f比较了对称池中循环前(左)和循环后(右)CP-SSE膜的照片。经过100次循环后,观察到CP-SSE膜完好无损,无降解。这些结果表明,CP膜稳定有效地抑制了锂枝晶的成核和生长,这对确保锂金属电池的长寿命和安全性至关重要。

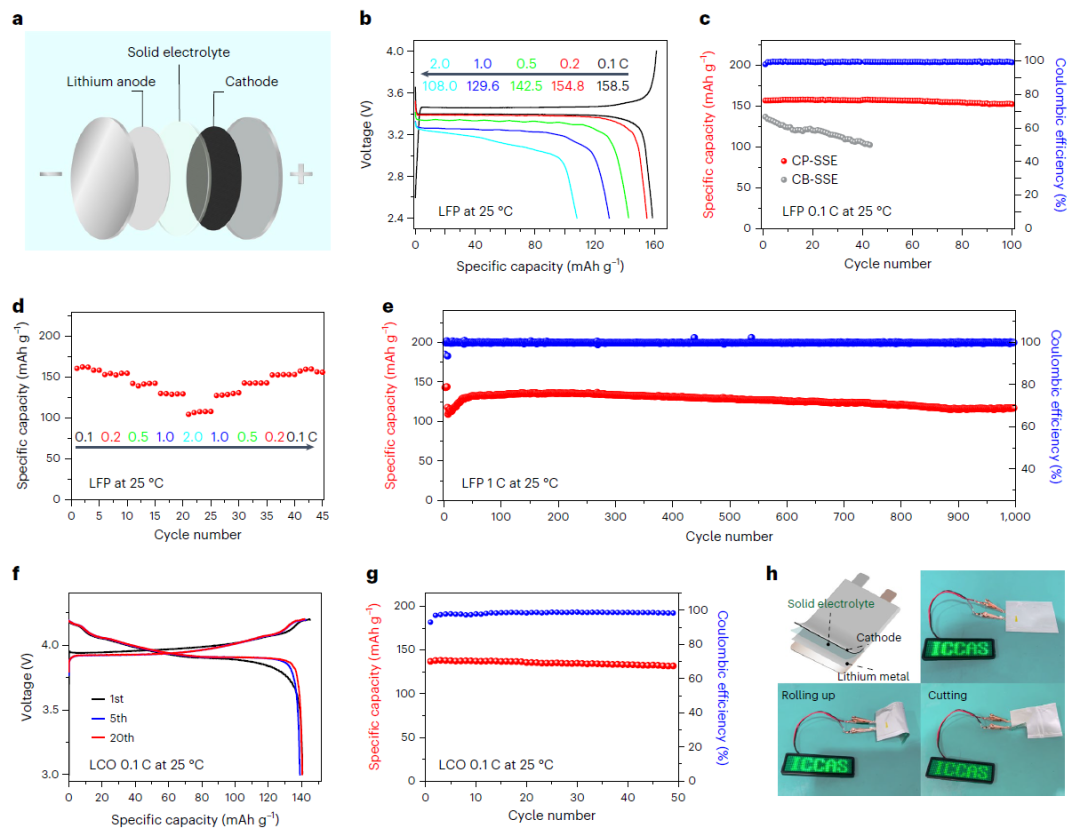

图5. 在25℃下运行的全电池

通过将锂金属负极与商用正极配对来评估这些CP-SSEs的全电池性能。图5a为电化学研究组装的SSB结构示意图。图5b给出了采用LFP正极的Li/CP-SSE/LFP全电池SSB在不同电流密度下的充放电曲线。在25℃温度下,在0.1C时,可获得158.5 mAh g-1的高可逆容量和98.0%的初始CE,这与基于液体电解质的电池(158.4 mAh g-1)相当。延长的循环测试表明性能稳定,没有明显的衰退。如图5c所示,经过100次循环后,Li/CP-SSE/LFP电池的容量保持在97.5%,在低电流密度下表现出出色的循环稳定性。相比之下,基于CB-SSE薄膜的电池表现出高阻抗,并且不能运行单圈循环,这与CB电解质的Li+导电性差有关。此外,基于CA-SSE薄膜的电池由于力学性能差,容易发生短路。因此,SSE薄膜需要同时满足Li+输运和电极相容性的要求,以解决SSBs的发展障碍。

在高电流密度下测试时,基于CP-SSE的电池也显示出良好的倍率性能。图5d显示,基于CP-SSE的SSB在2C下可以提供108.0 mAh g-1的容量,表明Li+在电极/电解质界面上的快速转移。对长期循环性能也进行了评估,结果如图5e所示。Li/CP-SSE/LFP电池在1C下,1000次循环的容量保持率为87%,具有坚固的电极/电解质界面,适合长时间循环。此外,CP-SSE的宽电化学窗口允许使用其他高压正极,如LiCoO2(LCO)、LiMn2O4和LiNi0.9Co0.1O2。图5f显示了在4.2 V的上截止电压下,Li/CP-SSE/LCO电池的充放电曲线。在0.1C下,LCO正极能够提供140.4 mAh g-1的可逆容量,CE为98.5%(图5)。此外,当截止电压测试为4.3 V时,CP-SSE也成功在高压LiMn2O4和LiNi0.9Co0.1O2正极上运行。这些结果显示了CP-SSE在不同正极材料配置下的高压电化学稳定性。

这种柔韧而机械稳定的薄膜的优势在软包电池中得到进一步证明(图5h)。这种软包电池被制造出来为发光二极管(LED)灯板供电,然后经受包括折叠、弯曲甚至切割在内的恶劣条件。在这些测试中,LED灯板的稳定和安全运行表明,该CP-SSE的灵活性和耐用性为各种条件下的高性能和商业上可行的SSBs提供了一个有前途的解决方案。