Science | 一种可弯曲而不破碎的陶瓷

原创 孙千 老千和他的朋友们 2024年09月05日 14:42 广东

P.W. Bridgman在Studies in Large Plastic Flow and Fracture (Harvard Univ. Press, 1964)一书中指出,从微观机理上看,陶瓷材料能够在室温下发生塑性变形。如果陶瓷可以通过锤击、弯曲或拉伸成型而不会断裂,这将大大扩大陶瓷材料的应用范围。例如,考虑到陶瓷中结合力非常强的离子键和共价键,再加上这种假设的可塑性,可以使这种陶瓷材料比当今最好的金属合金更轻、更坚固。

Zhang等人介绍了如何使氮化硅(Si3N4)在室温下表现出可塑性,这是用途最广泛的工程陶瓷材料之一。他们的验证实验和仿真结果为实现柔性陶瓷的梦想提供了一条潜在的途径。

陶瓷材料在自然界中很少观察到塑性。由于陶瓷的结构复杂(与金属相比),由简单位错引起的塑性——即原子之间的滑移——主要限于单晶陶瓷,并且仅在非常高的温度下发生。例如,蓝宝石在超过1000°C时可以变得稍微具备延展性。

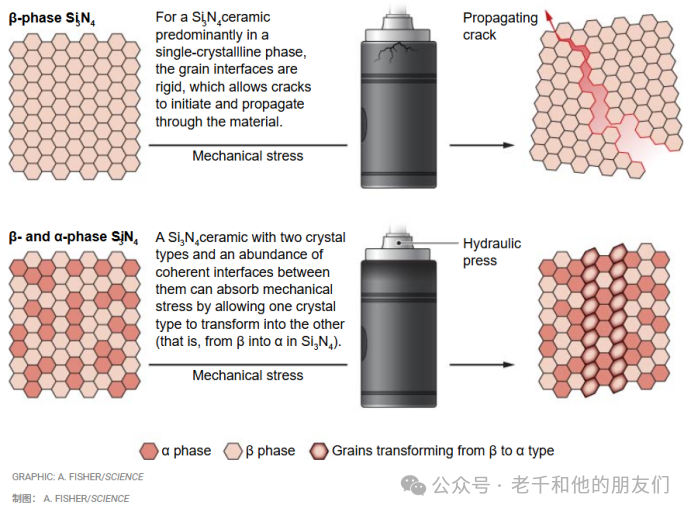

Zhang等人显示,在室温的压缩载荷下,Si3N4中的晶体碎片(crystalline fragments)可以经历相变,使它们能够重新排列原子,并在不发生断裂的情况下承受宏观应变。具体来说,当材料受到机械应力时,β型晶体可以相变为α型晶体。他们观察到,这种诱导塑性的相变往往发生在相干晶体界面上,在这些界面处,具有不同结构的相邻晶体接触在一起,其原子排列类似。这一机制与钢中的相变诱导塑性机制有些相似,后者使得亚稳态铁晶体在应力下发生相变,从而增强延展性和强度。

微观结构相变可以提高晶体材料(如陶瓷)的机械性能。氧化锆(ZrO2)是一种因其强度而被广泛应用于牙科等领域的陶瓷材料。例如,ZrO2能够承受超过1500 MPa的压力而不会发生破裂,这得益于其在机械应力下能够经历微观结构相变。这些相变甚至已被证明能在室温下使ZrO2产生轻微的塑性。迄今为止,ZrO2中微观结构相变诱导机制仍是工程陶瓷研究中最重要的领域之一。与ZrO2不同,氮化硅(Si3N4)是一种非氧化物和共价结合的材料,其塑性并不被认为会通过类似的机制发生。因此,Si3N4中发现的塑性为延伸对陶瓷在低温下如何发生塑性的理解提供了机会。

Zhang等人能够控制Si3N4两种主要晶体之间出现的相干界面比例。当这一比例达到约32%时,该材料能够承受高达约11GPa的压力,且在断裂前的塑性应变可达约20%。作者得出结论,极限强度和塑性应变与相干界面的丰富程度有关,并且如果相干界面的总量增加,可能会进一步增强。界面处的微观结构转变使原子能够改变其位置,并扩散机械应力,从而防止裂纹的产生和传播(见图)。

这与典型的脆性陶瓷材料不同,后者的原子被其晶体结构牢固固定,在受到应力时不得不打破与邻近原子的键,导致宏观断裂。除了相干界面与塑性之间的关联,张等人还揭示β相晶体向α相晶体的转变机制仅以单向发生,而不是逆向转变。这些转变使材料的宏观形状能够发生变化而不发生断裂。

Si3N4陶瓷的应力-应变行为

氮化硅(Si3N4)陶瓷材料可以被设计成具备与高强度钢相当的塑性和强度。这一令人惊讶的特性可以归因于其两种主要晶体在材料受机械应力时的相互作用。

氮化硅陶瓷(Si3N4)的微观结构可以调整以产生塑性

合成氮化硅(Si3N4)在工业和商业应用中已使用近一个世纪,例如在切削工具、轴承和内燃机部件中。氮化硅的一项具体应用是 James Webb太空望远镜上近红外光谱仪所使用的微光阀(microshutters)。在这些应用中,氮化硅的主要使用原因是其性能的平衡:它轻便、耐用,并且耐高温。这种已经用途广泛的材料的延展版本(室温可弯曲不破碎)将迎来许多新的应用。

然而,值得注意的是,zhang等人测试的样品处于纳米尺度,因此没有任何宏观缺陷。然而,如果合成过程规模扩大,材料可能会形成孔洞和裂纹,从而使材料更容易出现断裂起始。

要充分发挥陶瓷延展性的潜力,还有很长的路要走。然而,考虑到室温下塑性陶瓷明显稀缺,每发现一种塑性机制都应受到高度重视。低成本大规模生产的韧性陶瓷材料将为许多应用提供一种替代金属的选择,例如,通过减轻机器部件的重量;提高机械设备的正常运行时间,具备更高的耐磨性、疲劳性和腐蚀性;以及允许热能发动机在更高的温度下运行,提升其能源效率。

未来的研究应调查大块的Si3N4陶瓷是否从应力诱导的微观结构转变中获得与ZrO2相似的好处,以及所需的相干界面在与实际应用相关的温度和工艺条件下是否保持稳定。如何控制大块材料中相干界面和工艺缺陷的数量也需要得到明确。

尽管陶瓷已经是一类极为重要的功能材料,但缺乏塑性,它们的全部潜力仍未得到开发。

参考资料 J. Zhang et al., Science 378, 371 (2022).