当前的纺织电子系统常常依赖于刚性的硅组件,这限制了它们与纺织品的无缝集成、能效和舒适度。本文提出的无芯片的纺织电子系统旨在通过身体耦合能量交互机制解决这些问题,实现环境电磁能的收集和无线信号的传输。

本文提出了一种无芯片的身体耦合能量交互机制,用于环境电磁能量的收集和无线信号传输。通过单根纤维实现这一过程,无需额外的芯片或电池。由于所有电子组件都集成在微型纤维中,这有助于与现代编织技术的兼容,从而实现智能服装的多样化和智能化。

在之前的智能纺织品解决方案中,普遍依赖于硅基集成电路芯片。

这些芯片因其固有的刚性和高能耗而在舒适性和无缝集成方面存在局限。这些系统通常采用模块化设计,涵盖了传感器、执行器、能量存储和处理器。

虽然这些系统在处理能力上表现出色,但其硬质特性使得与柔软纺织品的结合面临洗涤困难、穿戴舒适性差和能效低等问题。

- 本研究旨在解决现有智能纺织品在无缝集成、能效和用户舒适性方面的限制。通过开发一种新型的无芯片、无电池的纤维电子技术,该技术采用单纤维结构集成所有必要的电子功能,如能量收集、信号传输和处理。

- 这种设计利用人体作为能量转换和信号传递的介质,目标是创造出更环保、更高效的智能纺织品。此外,减少对硬质电子组件的依赖不仅提高了纺织品的柔软性和可穿戴性,还简化了制造和维护过程,使智能纺织品更加实用和可持续。

- 这些创新努力预期将推动智能纺织品领域向更高的集成度、能效和用户互动体验方向发展,同时也为未来的商业应用和广泛采纳铺平道路。

非冯·诺伊曼架构的应用

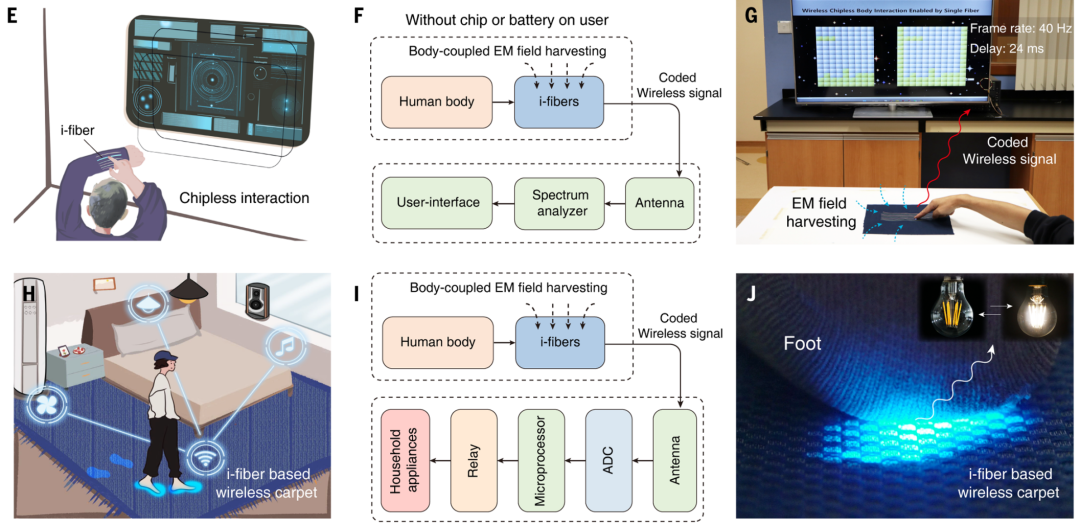

本研究基于非冯·诺伊曼架构的理念,设计了一种新型的纤维电子系统。此架构避免使用传统的硅基处理器和存储组件,转而利用物理介质(人体)作为交互和能量转换的平台。通过这种方式,系统能够直接利用环境中的电磁能,并且通过物理接触进行能量和数据的交换,从而提高能效和减少对硬件的依赖。人体作为能量耦合介质

研究团队探索了人体作为电磁能量耦合介质的潜力。通过人体与特殊设计的纤维之间的直接交互,实现了电磁能量的有效捕捉和转换。这种方法利用了人体在电磁场中的自然行为,如电容效应,以及电磁能量在人体和纤维之间的动态转换。电磁场与纤维的交互机理

在理论上,研究深入分析了电磁场如何与纤维的各个层次交互,以及如何通过这种交互产生可用的电能和信号。研究详细描述了电磁波在纤维结构中的传播、耦合和转换过程,包括如何通过纤维的介电层和光学层捕捉和转换电磁能。智能纺织品中的无线通信与能量自给

纤维电子技术在智能纺织品中的应用还包括了无线通信和能量自给功能的理论基础。通过纤维内部的设计和材料的选择,研究提出了一种能够自我供电并执行基本通信任务的纺织品解决方案。这种设计不仅减少了对外部电源的依赖,还增强了纺织品作为一个互动平台的能力。纤维的设计与功能

本研究开发的纤维具有三个主要功能层:天线核心层、介电层和光学层。天线核心层采用镀银尼龙纤维,负责感应交替的电磁场。介电层由钛酸钡混合树脂构成,用于储存耦合的电磁能量。光学层由掺杂Cu2+的硫化锌混合树脂制成,用于可视化电场。人体耦合能量交互机制

研究提出了一种新型的人体耦合能量交互机制,利用人体作为能量的动态转换介质。当纤维与人体接触时,会在纤维与皮肤之间形成界面接触电容,这可以捕获并转换环境中的电磁能量,从而驱动纤维发光并传输感测信号。无线信号的传输与调制

通过设计,纤维能够在没有外部电源的情况下实现无线电信号的传输和调制。当界面电容的电场强度超过空气击穿的临界值时,会产生局部等离子体放电,导致电荷对状态的快速变化,从而实现电信号的无线传输。这一过程通过纤维的电容性和感应性特性进行调控。应用与整合

纤维的设计允许其无缝整合到现代纺织技术中,实现智能服装的广泛应用。纤维的多功能性支持感测、计算、显示和通信等电子功能,而其柔软性和可洗涤性使其在日常服装中的应用成为可能。此外,该技术的模块化设计支持大规模生产和定制化应用。这些创新的技术路线使得纤维电子技术在智能纺织品领域具有广泛的应用前景,从智能服装到新型互动平台的开发都显示出巨大的潜力。

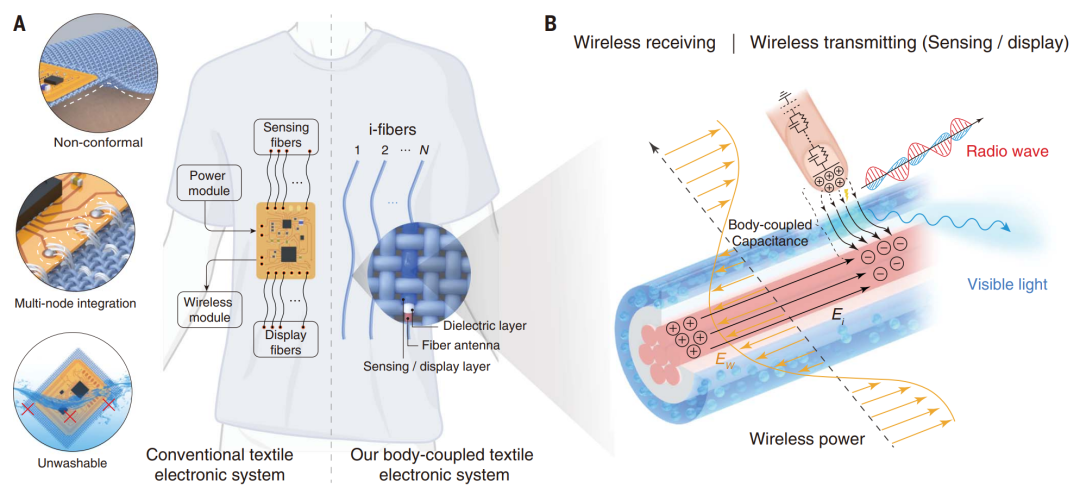

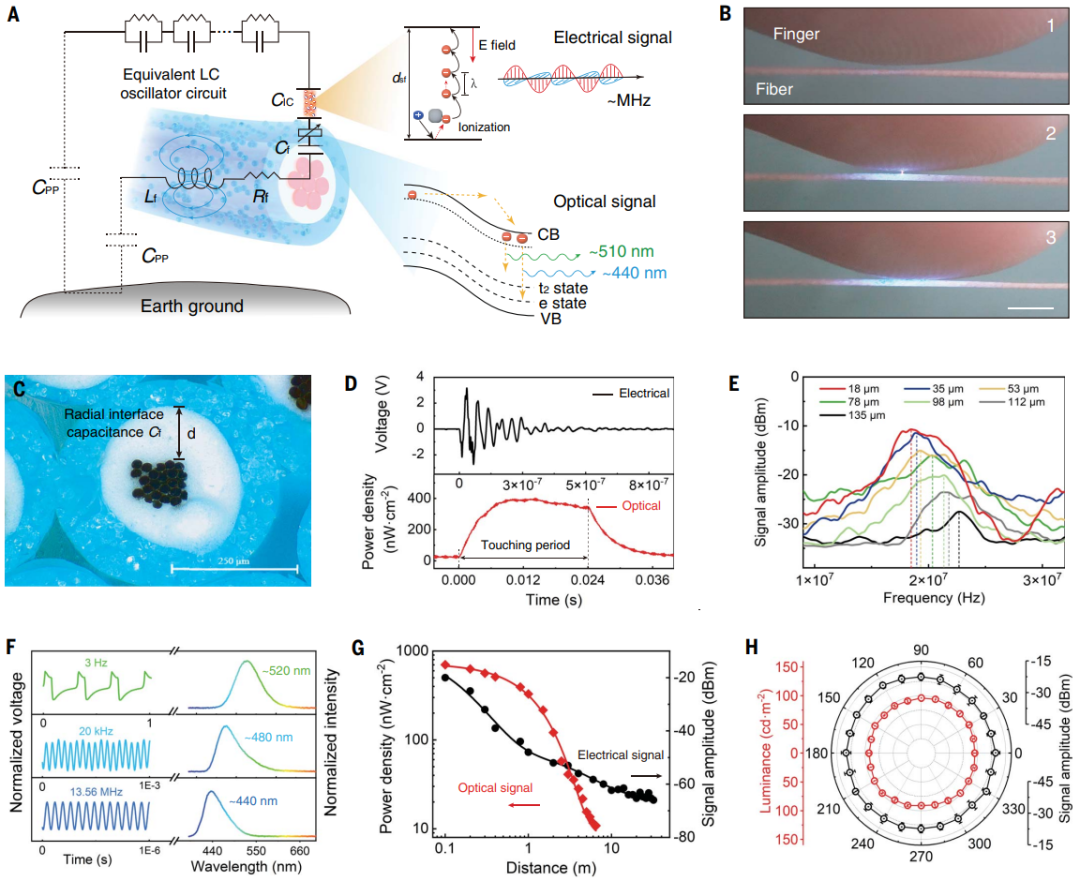

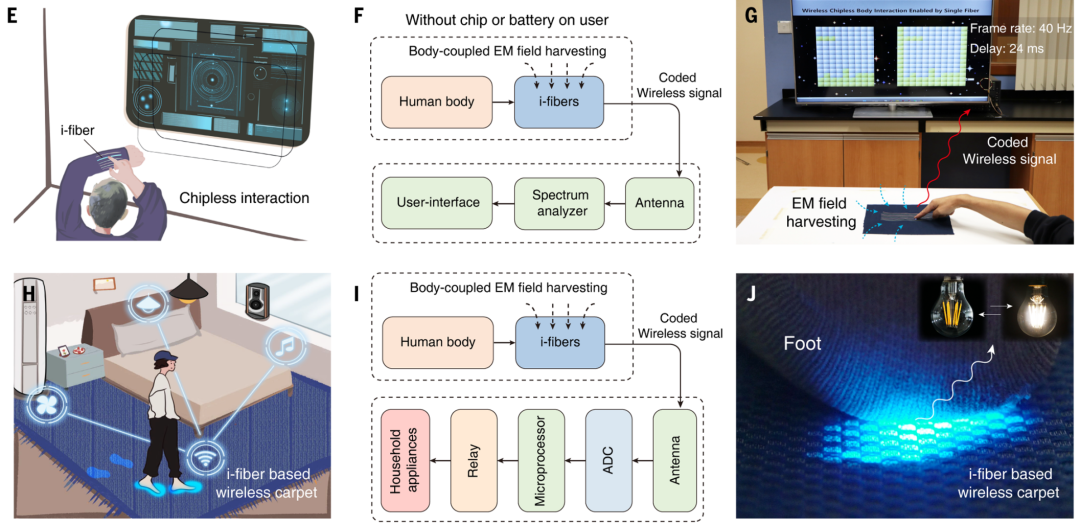

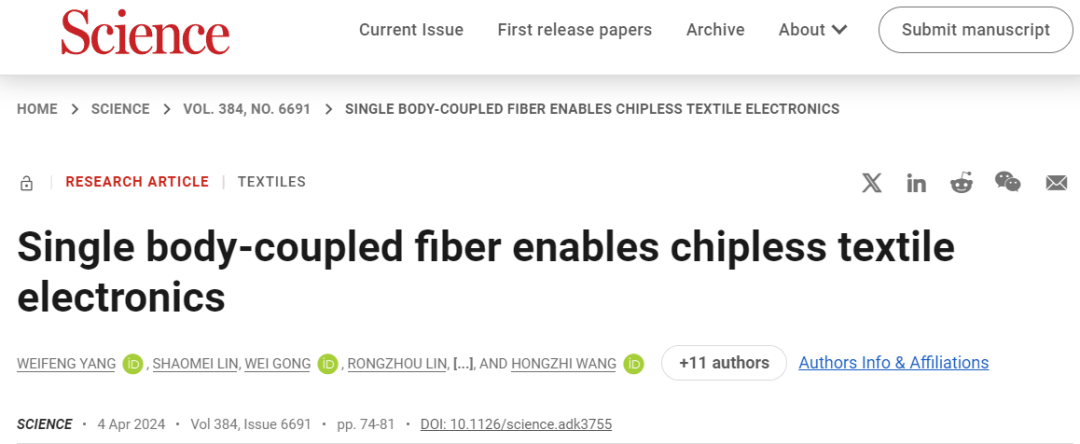

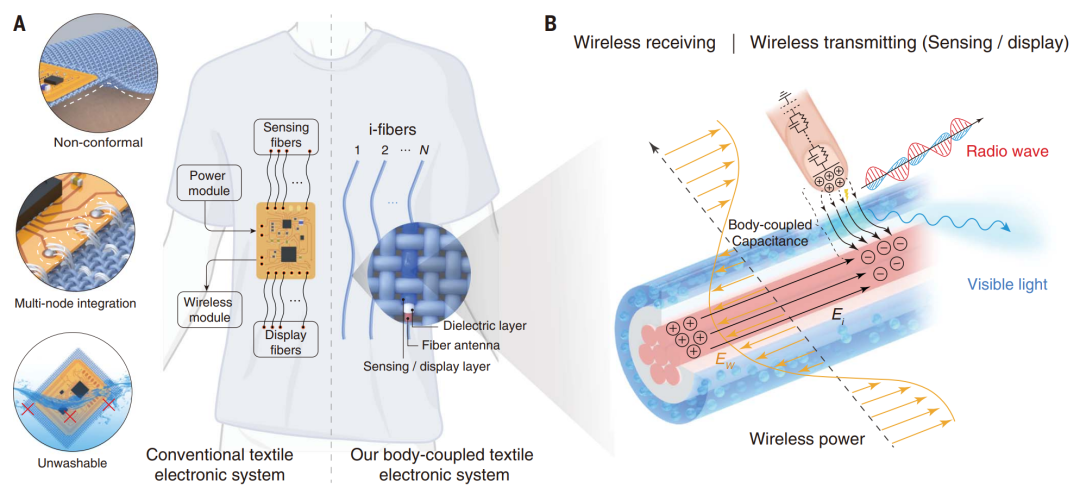

图 1:身体耦合交互纤维的设计与原理。

(A) 当前基于集成电路芯片的无线交互纺织系统(左)与我们的无芯片无线交互纺织系统(右)的比较。(B) 身体耦合无芯片交互纤维的原理。(C) 将i纤维置于手上并耦合周围的电磁能量,实现无线供电的照片。(D) 绣制的i纤维通过触摸可以同时生成光学和电子信号。

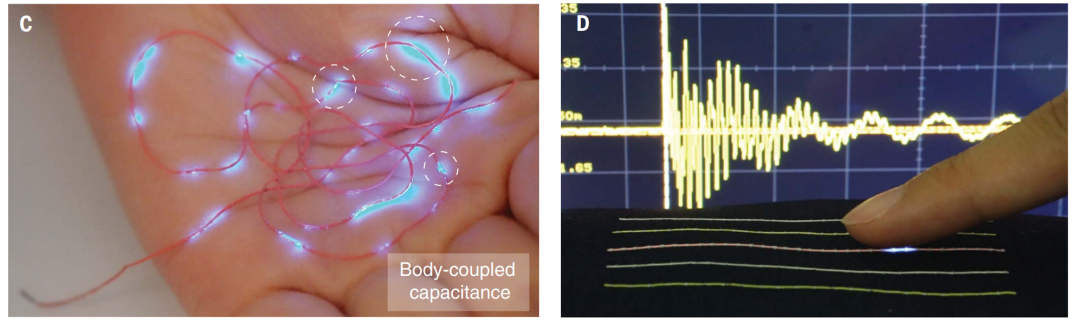

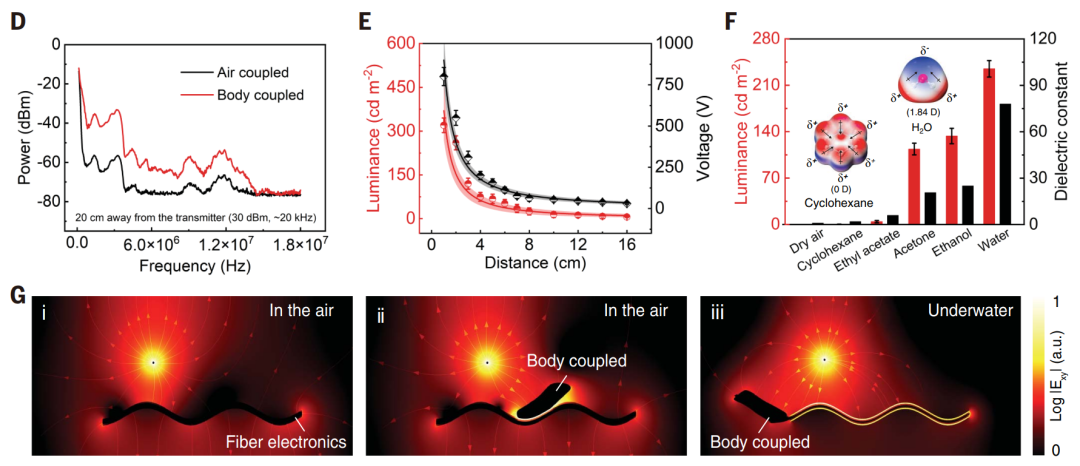

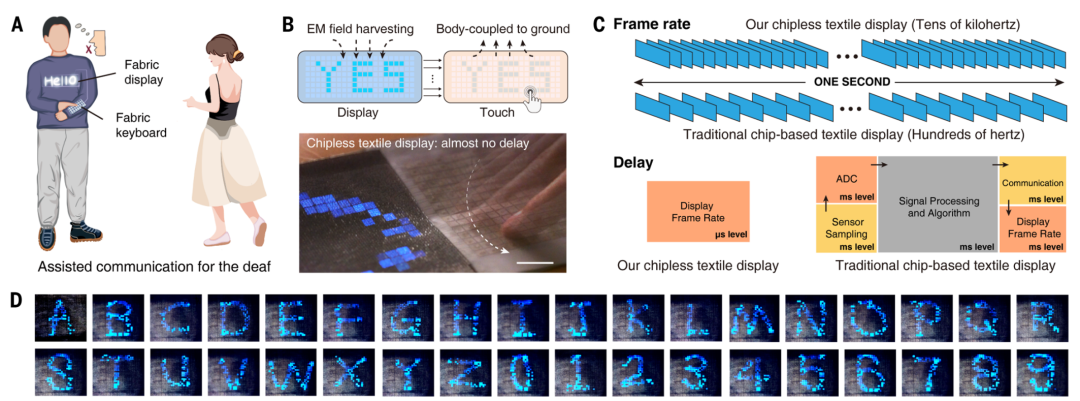

(A) i纤维从各种环境电磁场中收集能量的示意图,包括纺织摩擦(约3 Hz)、电力电缆(约23 kHz)和智能手机(约13.56 MHz)。

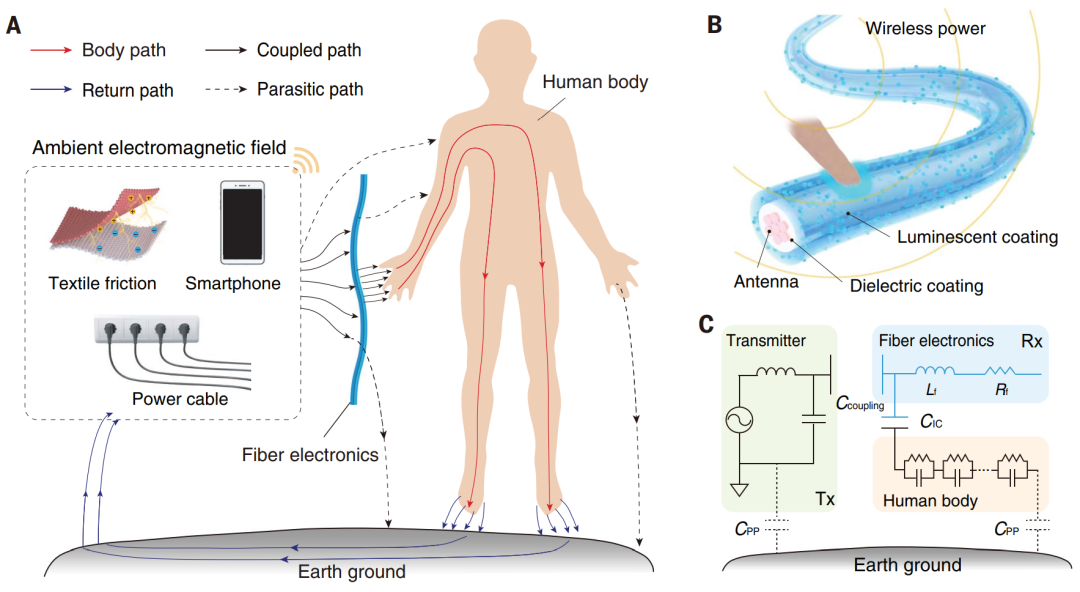

(C) 身体耦合无线电力传输的电路模型,其中i纤维作为接收器,外部电磁信号源作为发射器。Ccoupling为空间耦合电容;CIC为界面接触电容;CPP为寄生路径电容。(D) 在办公室环境中(新加坡国立大学,22°C,相对湿度60%)人体和空气耦合的环境电磁波的功率谱。两次测量均在距离发射器20厘米处进行(30 dBm,约20 kHz)。(E) 在不同距离从外部电磁源(30 dBm,约20 kHz)收集电磁场能量时,i纤维的接收电压和发光亮度(数据为三次重复测量的平均值±标准差)。(F) 环境介质(空气和液体)对i纤维捕获电磁能量并自行发光的能力的影响(红色:数据为三次重复测量的平均值±标准差)。(G) 在空气中或水下,有无身体到地面的耦合,由偶极子发射的电场分布|Exy|(a.u.,任意单位)。(A) 单根i纤维无线传输光学和电信号的机制示意图。(B) 无线传输光学和电信号的照片。比例尺为3.5毫米。

(C) i纤维的横截面视图,包括核心纤维天线、高κ介电涂层和发光护套。比例尺为250微米。

(D) i纤维在时间域内诱导的光学和电信号。

(E) 纤维介电涂层的厚度d对电信号频率和幅度的影响。

(F) 电磁频率的增加将导致光谱的主导波长发生蓝移,从大约520纳米在3赫兹变为430纳米在13.56兆赫。

(G) 无线光学和电信号随距离的衰减。

(H) 无线光学和电信号的方向图(数据为三次重复测量的平均值±标准差)。

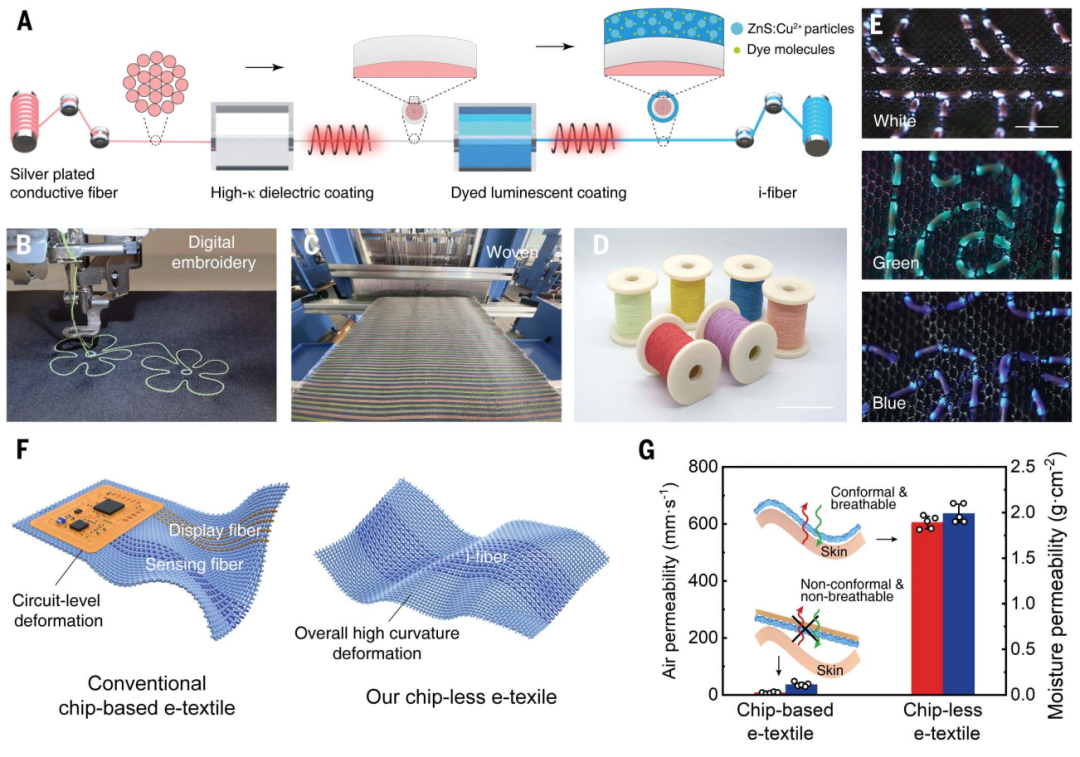

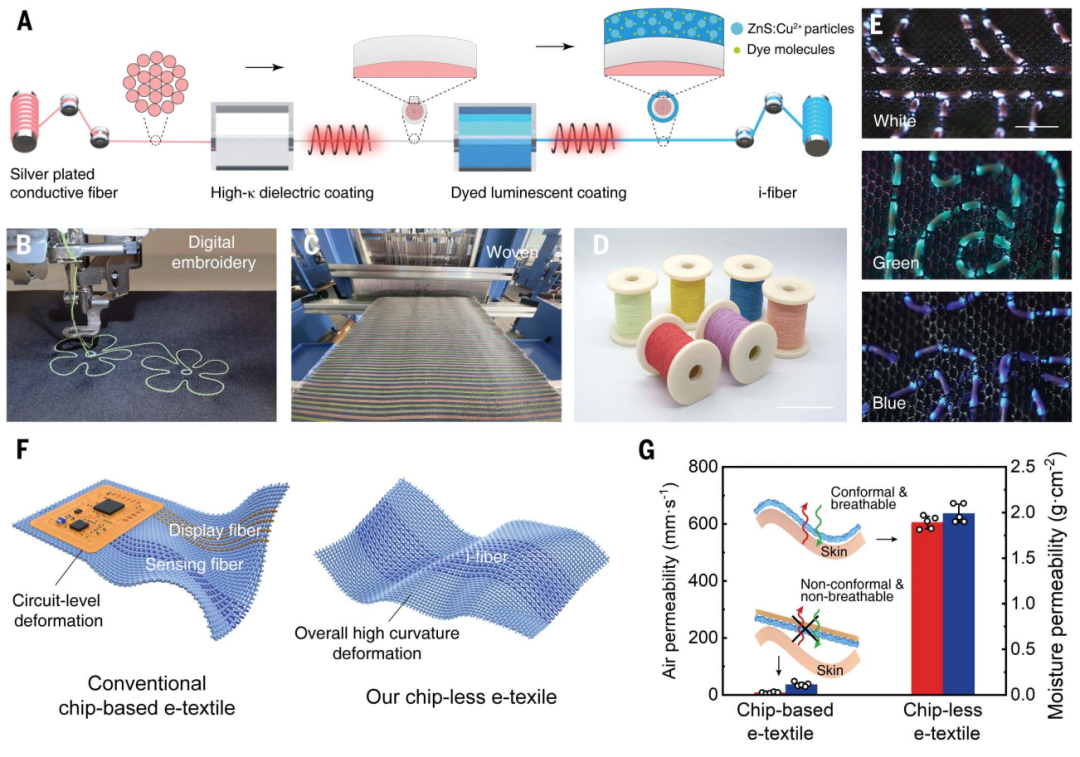

(B) 将i纤维与商业纺织品进行数字刺绣。

(C) 在剑杆织机上大面积(0.8米 x 1.5米)织造i纤维。

(D) 在卷绕辊上收集的多色i纤维。比例尺为6厘米。

(E) 在身体耦合的电磁场下,染色纤维显示出白色、绿色和蓝色的不同发光颜色。比例尺为3.5毫米。

(F) 传统芯片基电子纺织品和我们的无芯片电子纺织品的示意图。

(G) 传统芯片基电子纺织品和我们的无芯片电子纺织品在穿着舒适性(空气和湿气透性)方面的比较(数据为五次重复测量的平均值±标准差)。

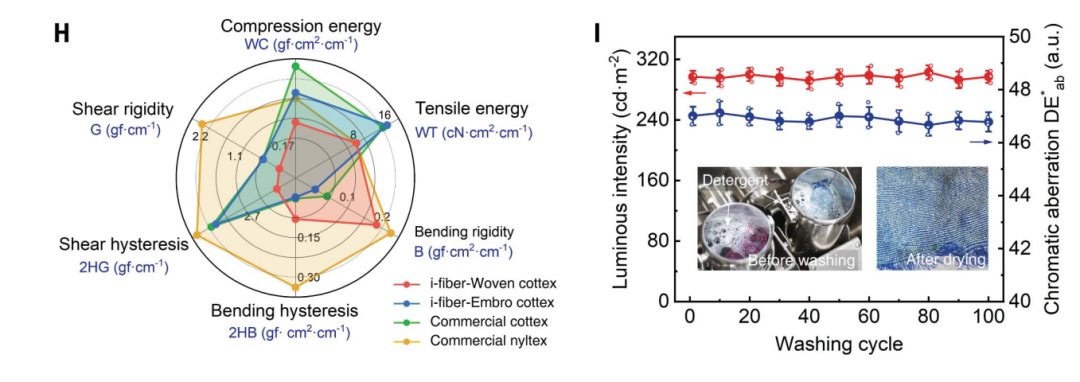

(H) 对电子纺织品和商业纺织品进行川端织物风格评估。

(I) 我们的i纤维编织纺织品的洗涤性,包括色牢度和发光强度稳定性(数据为三次重复测量的平均值±标准差)。

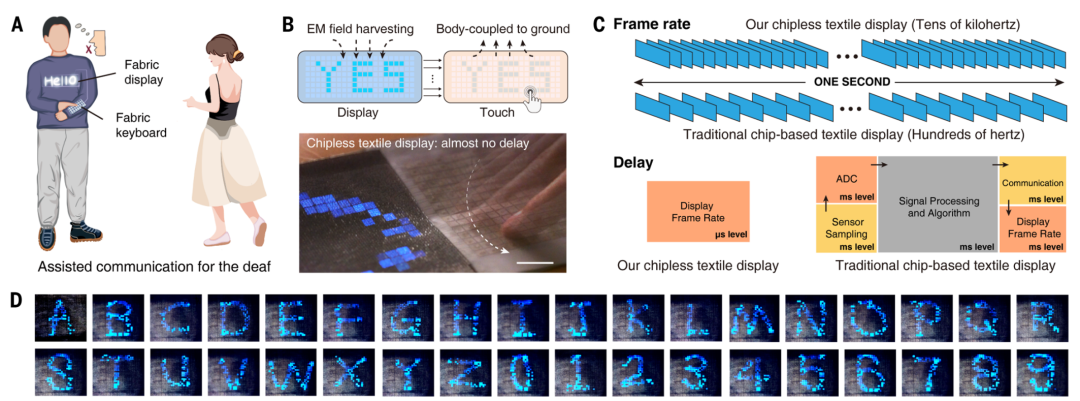

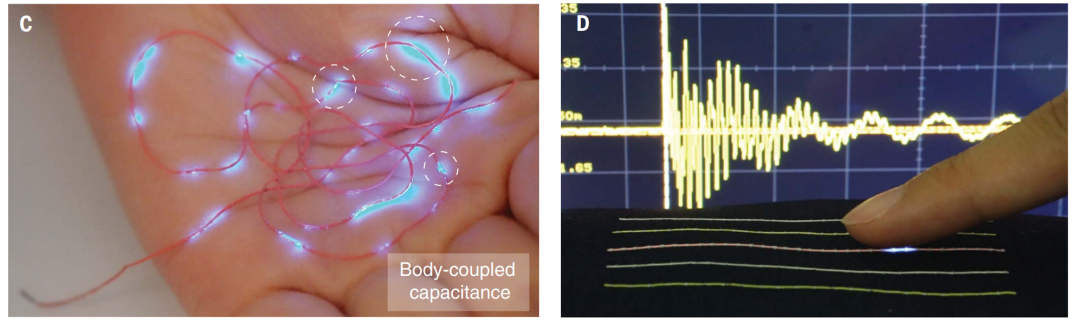

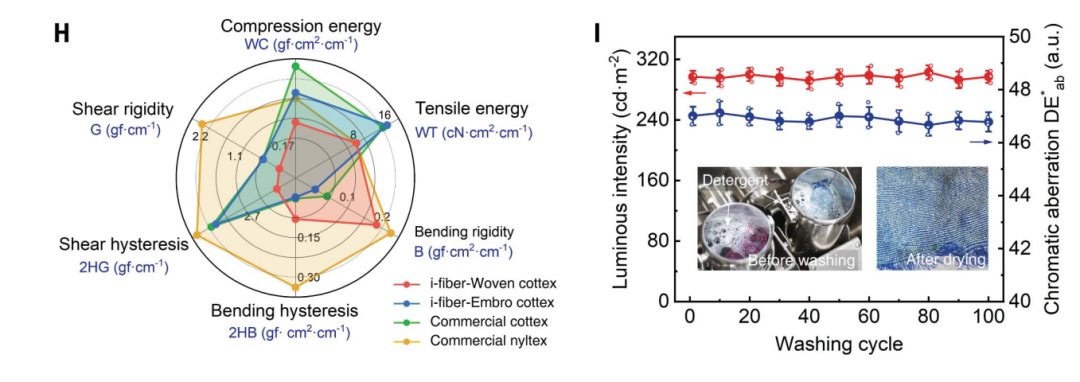

(A) i纺织品在为聋人提供辅助光通信方面的潜在应用。(B) 一种像素化的无线纺织电子系统,能够在没有电池或芯片的情况下实现触觉图案显示。比例尺为3厘米。

(C) 我们的无芯片纺织显示器与传统芯片基纺织显示器在帧率和延迟方面的比较。

(D) 无芯片i纺织品实现了26个字母和10个阿拉伯数字的触摸显示。