跟着Science学习怎么测动力学扩散系数

【本文仅代表笔者个人观点,如有描述不对的地方敬请批评指正,部分内容参考以下Science文章】

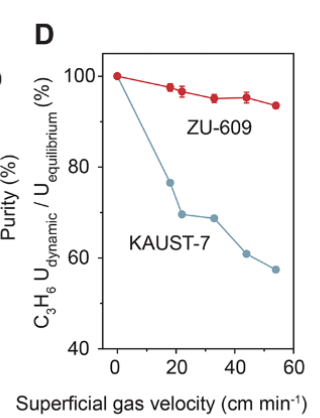

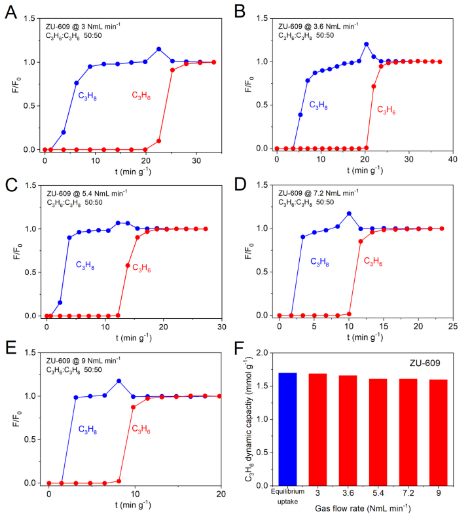

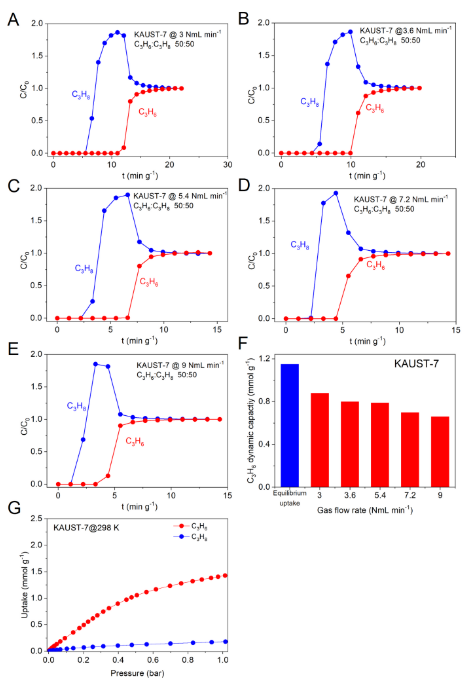

在吸附分离领域,常见的分离机理有热力学分离、动力学分离、分子筛分(可以认为是动力学分离的极限状态)、热力学-动力学协同分离等。目前大家普遍研究的是热力学分离,主要是因为这个对仪器要求相对低一些。动力学分离其实也是普遍存在在很多热力学分离的文章里的,只是限于种种原因大家没怎么报道动力学吸附数据。另外,不仅仅限于分离机理研究,动力学扩散的快慢对于穿透结果的好坏影响也蛮大,扩散慢会导致高流速下的穿透结果很不理想。比如Science中的Figure 3D,流速增高的情况下,穿透效果有所下降。ZU-609具有快的吸附动力学,因此下降不明显,而KAUST-7扩散慢,在高流速下效果下降很明显。

一般我们可以用以下几种方法去了解动力学吸附相关性质。

1)假设我们要分离气体A和B,最简单的方法是看吸附仪在相同条件下测试A和B的耗时。如果A几个小时测完了,B花了几十个小时。很有可能存在吸附速率的显著差异。这个方法非常的定性,在发文章里是不建议用的(当然我们也看到过文章里有用这个数据的)。

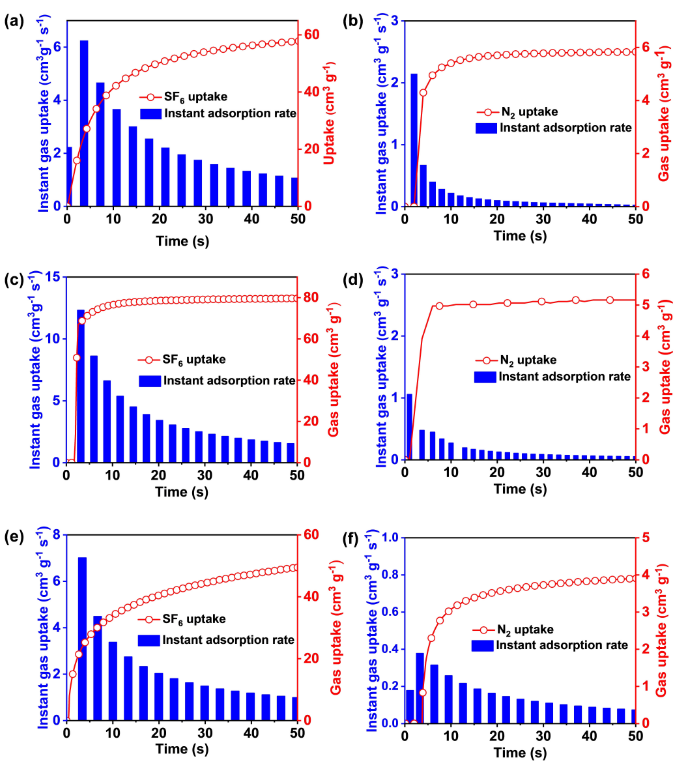

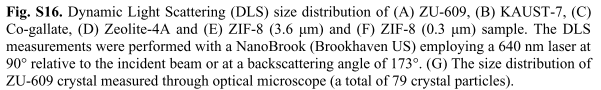

2)某些吸附仪(从文章报道里知道国产的贝士德吸附仪是有这个功能,见下图,图片来自Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202207066,通讯作者:西安交大杨庆远教授)具有测试吸附动力学相关的功能,暂时叫伪动力学吸附曲线吧。测试机理是这样的:定量的往吸附管里投入一定量的气体(这个气体量要满足样品在吸附饱和后仍有剩余),仪器时时(比如每隔1s)监控吸附管里的气体压强,转化成气体体积,就能得到每隔一定时间气体被吸附的量,从而得到一个伪动力学吸附曲线。为什么叫它伪动力学吸附曲线?因为随着气体被吸附,吸附管里的气压逐渐降低,因此每个点的数据是在不同的吸附压力下测得。而我们平时讲的吸附动力学数据往往应该是定压的。测试这个数据的时候,要考虑吸附管的死体积,投入得气体量要远远高于样品吸附量才行。投入气体量不同,得到的数据差异很很大,所以不同组之间重复性较差,只能定性看看。

3)定压密闭体系模式下的体积法/重量法测试吸附动力学曲线:通过连接一个大的气体缓存罐用于平衡气体压力,及时补充被消耗的气体,满足吸附情况下气体压力基本不变,测量气体缓冲罐的气压变化(体积法)或者直接测得样品质量变化(质量法)。这个测试的是样品本征的吸附速率,基本不用考虑颗粒之间的扩散。这个测试从吸附到平衡的时间也比较快,因为从真空开始吸附,速率很快。所以有时会导致仪器从真空开始填充气体到指定压力到达平衡的过程中,气体已经接近吸附饱和,导致测得数据基本没啥用。这个理论上可以通过改良仪器能够实现精准测试的。

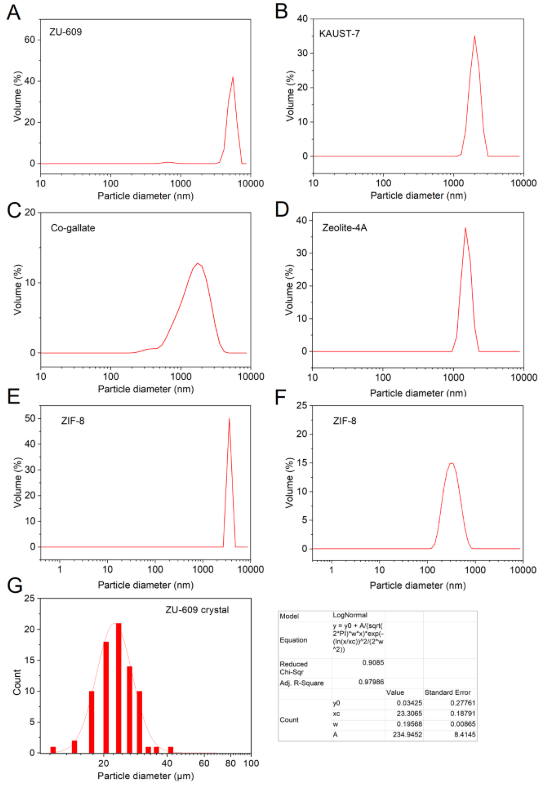

4)定压流动模式下的重量法测试吸附动力学曲线:在一定压力下持续高流速进气,使样品完全被气流包围,测得样品孔道本身+颗粒间的吸附动力学曲线。这个测得的吸附速率会比用方法3的小一些。

一般来说,方法3和方法4测得吸附动力学数据去计算扩散系数是更加准确的。

--------------------

接下去我们来看看Science这篇文章是怎么算的扩散系数:

方法一:

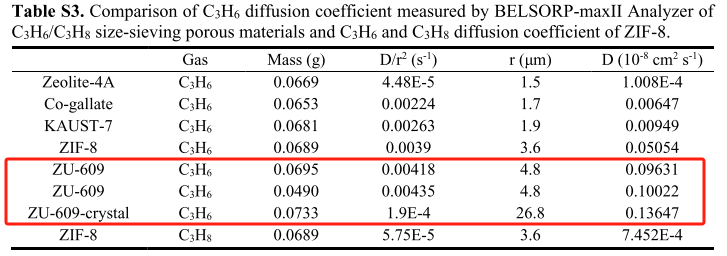

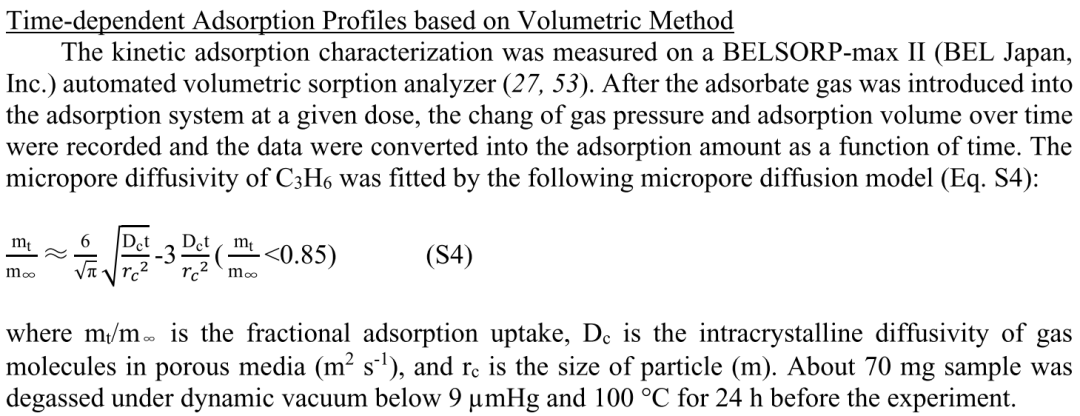

这个跟之前杨庆远教授的Angew文章里采用贝士德仪器测试的方法是差不多的。从公式来看,要想知道Dc,主要是还要知道吸附剂的颗粒大小。可以通过动态光散射的方法测试颗粒大小,如下图所示。

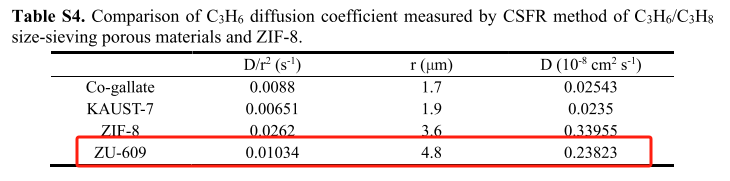

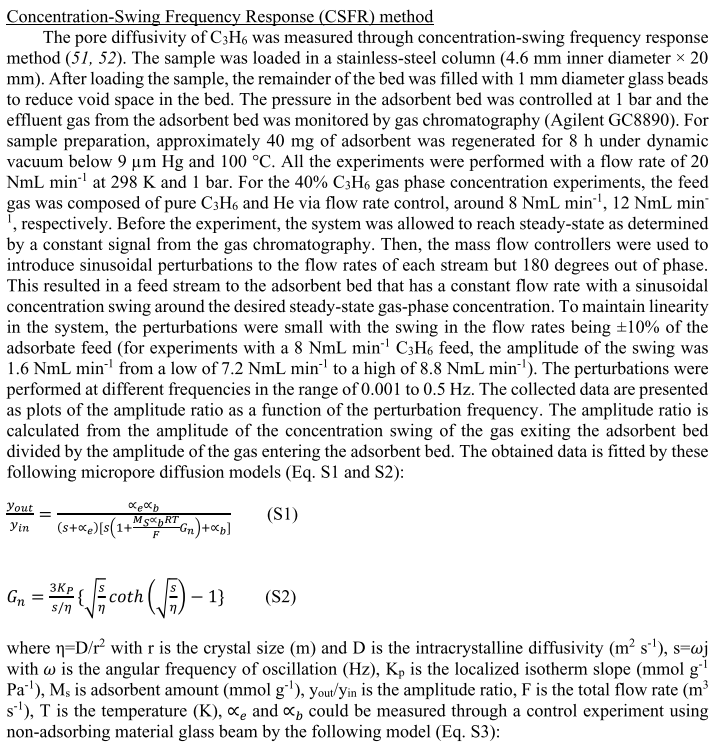

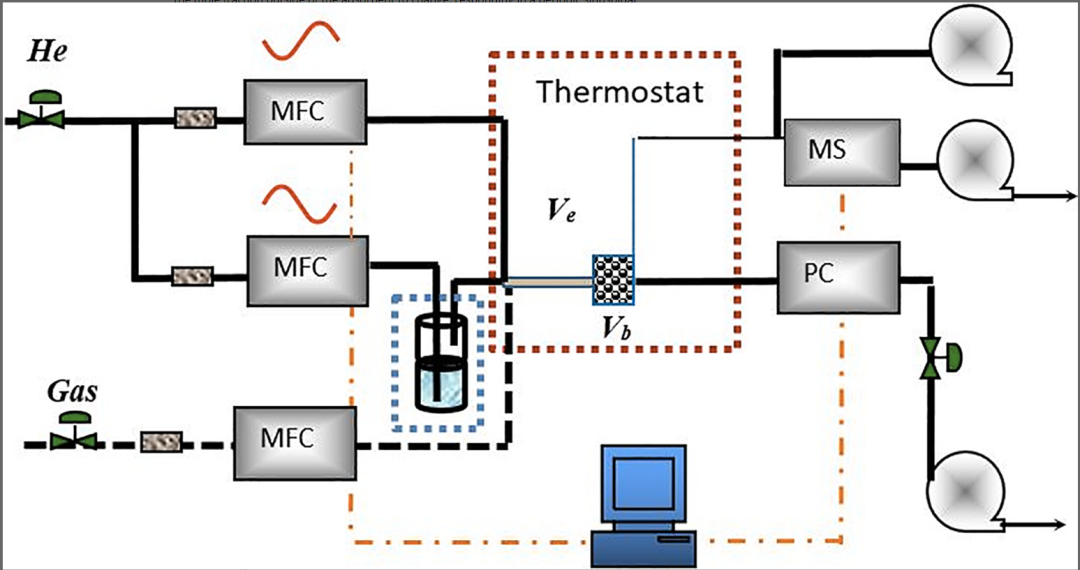

方法二:浓度摆幅频率响应

51. Y. Wang, K. Strohmaier, M. Strasser, Investigation of water kinetics in zeolite Linde-Type-A crystals by a concentration-swing frequency response. AIChE J. 68, e17737 (2022). doi:10.1002/aic.17737

52. T. M. Tovar, J. Zhao, W. T. Nunn, H. F. Barton, G. W. Peterson, G. N. Parsons, M. D. LeVan, Diffusion of CO2 in large crystals of Cu-BTC MOF. J. Am. Chem. Soc. 138, 11449–11452 (2016). doi:10.1021/jacs.6b05930 Medline

这篇JACS文章的共同一作是现在浙江大学百人计划研究员赵俊杰博士(https://person.zju.edu.cn/jjzhao)。

----------------------------------------

根据两种方法测得的扩散系数差别其实也是很大的,但不同材料相互之间的变化趋势是一致的。