上海交大王如竹ITEWA团队EES报道:实现多能转化与调控的太阳能吸附热池,满足低碳建筑近零能耗昼夜供暖的需求

近日,上海交通大学王如竹教授领导的“能源-水-空气”交叉学科创新团队ITEWA在国际著名期刊《Energy & Environmental Science》上发表了题为“Scalable Solar-based Adsorption Thermal Battery for Day and Night Heating in Low-carbon Scenario”的研究论文。该团队首先提出了一种基于水蒸气吸附-解吸循环原理实现高能量密度的太阳能吸附热池概念,从材料层面出发在多孔纤维基体中进行可控的盐基与纳米碳掺杂,以获得具有良好热力学与动力学特征的材料基础,并在解决系统结构适配性问题时巧妙融入太阳能建筑烟囱效应的设计思想,进而构建出近零能耗运行且高效一体化集成的吸附储热太阳墙,通过太阳能吸附热池的能量转化、储存与释放,展示了其在低碳建筑场景下实现昼夜连续供暖和温湿双控的潜力。该研究由上海交通大学制冷与低温工程研究所完成,博士研究生曾子雅为第一作者,王如竹教授为通讯作者。

【研究背景】

建筑采暖作为建筑总能耗中的大户,是制约节能减排和碳中和事业发展的“难啃的骨头”。为了解决低碳背景下建筑供暖能耗高、热能供需不匹配的问题,采用高效节能的储热技术对热产生端和需求端之间的能量进行调控非常重要。从能源利用角度来说,储存可再生能源和非高峰电力可以提高能源利用效率,完成供需关系在时间、空间和强度上的解耦。水蒸气开式吸附储热是一项能量密度高的中低温热化学储热技术,尽管目前在新型吸附储热材料的开发方面取得了不少进展,但其高昂的制备成本限制了这些性能优异的材料的实际应用;同时,涉及吸附动力学特性和热化学反应能量转换的传热传质问题给吸附热池的结构设计带来了不少难度。基于热化学反应中能量转换的机理,该工作采用高能量密度的吸附热池作为解决手段,通过吸附热池的水蒸气解吸过程将太阳能热能有效转化为吸附势能进行储存,再通过吸附热池的水蒸气吸附过程将吸附势能转化为可利用的热能,从而实现热能的高效储存与释放;进而通过合理匹配能源利用和吸附热池水蒸气吸附-解吸循环模式,构建其在碳中和背景下实现建筑近零能耗昼夜供暖的有效途径。

【内容介绍】

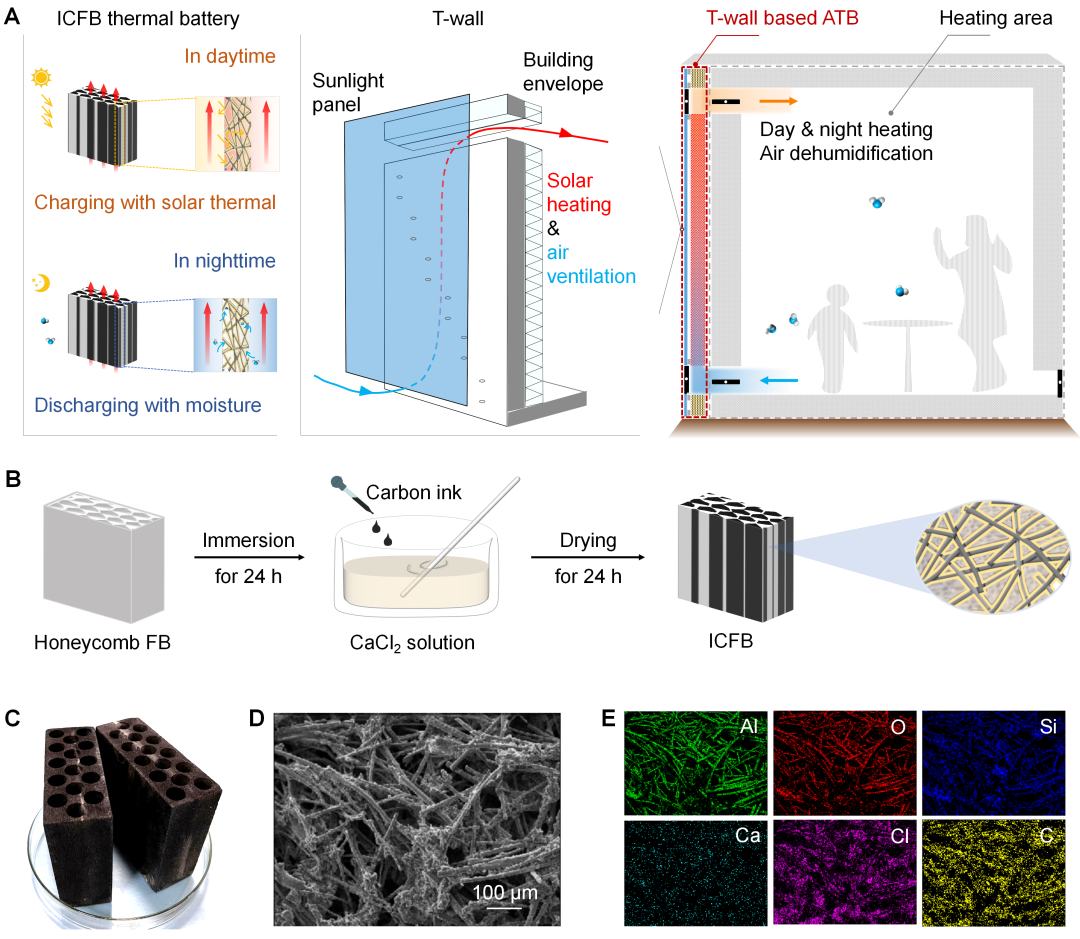

受被动式太阳能供暖理念的启发,作者首先提出了基于水蒸气吸附-解吸循环原理实现高能量密度的太阳能吸附热池概念,涉及光辐射-热能-化学能-热能的多形态能源转化及调控。白天通过光热转化机制将太阳辐射转化为太阳能热能,以太阳能热能作为解吸热源对吸附热池进行解吸充热,将太阳能热能转化为热化学吸附势能存储在具有高能量密度的吸附热池中;在夜间,吸附热池通过与空气中的水蒸气发生吸附反应,将吸附势能又转化为可利用的热能。本研究的关键技术突破之一在于吸附储热材料的开发。从材料层面出发,本研究通过在多孔纤维基体中进行可控的盐基与纳米碳掺杂,来获得具有良好热力学与动力学特征及光热转换性能的材料基础。具有低流阻通道设计的蜂窝型多孔基体在具有一定浓度的氯化钙盐与纳米碳混合溶液浸泡后过滤烘干,形成在能量密度、吸附速率、光热转换性能、循环稳定性各方面表现优异的吸附热池单元。

图1. 可实现低碳建筑昼夜供暖的太阳能吸附热池概念设计、材料合成及性能表征:A. 太阳能吸附热池设计概念;B. 复合多孔氧化铝纤维吸附热池单元的制备流程;C. 吸附热池单元的实物图;D. 扫描电子显微镜照片;E. EDS元素图谱。

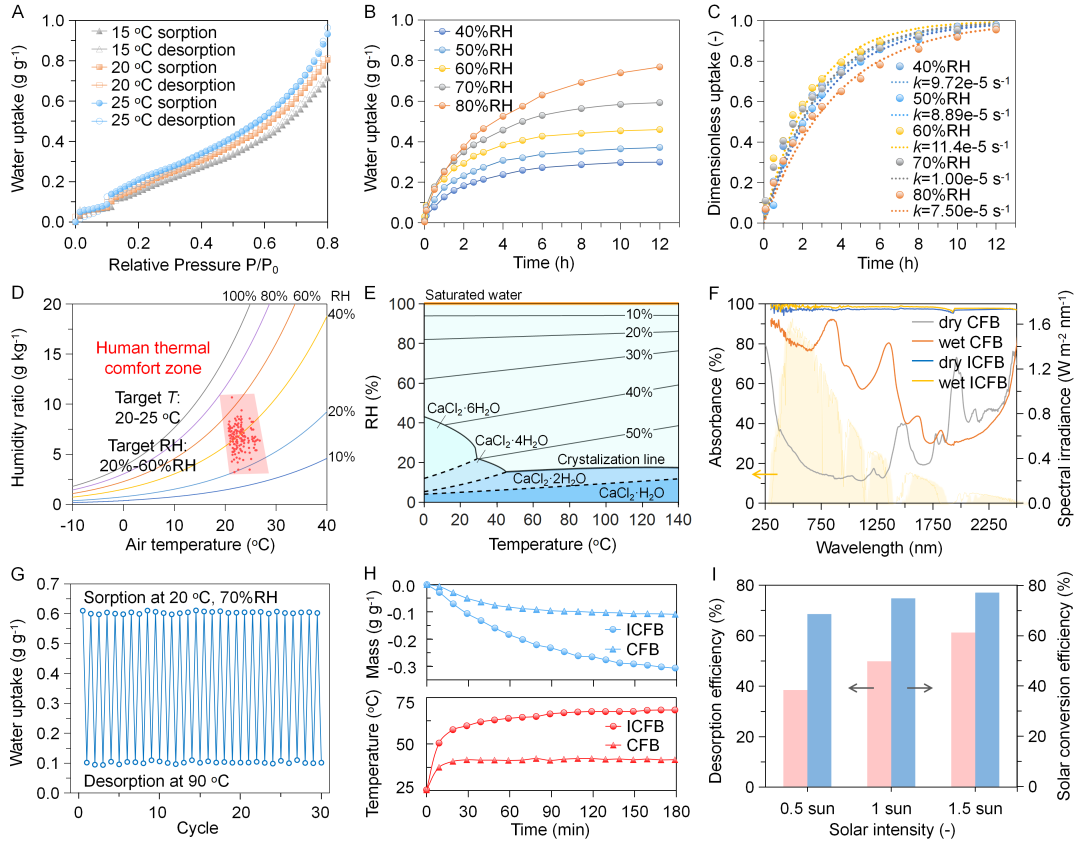

作者对氯化钙和纳米碳掺杂的复合多孔氧化铝纤维(ICFB)进行了热力学及动力学行为分析。实验结果表明,ICFB在干旱(40%RH)、半干旱(50%、60%RH)、潮湿(70%,80%RH)三种典型气候条件下均体现出良好的水蒸气吸附性能,验证了其在不同工作环境下的强适应性,其中,在20℃和70%的相对湿度下,ICFB的最大水蒸气吸附量为0.61 g g-1,实现了172.8 kWh m-3的显著储热能量密度。采用线性驱动力模型对动态吸附曲线进行拟合,计算得到的吸附动力学系数与相对湿度呈弱相关性。采用5%碳负载量掺杂的ICFB在250-2500 nm波长下的太阳光吸收率达到95%以上,体现出良好的光热转换性能,在1个太阳的光照强度下解吸3小时便能实现49.8%的水蒸气解吸效率和74.8%的光热转换效率。在30次解吸-吸附充放热循环后,ICFB吸附储热材料的吸湿容量衰减不超过3%,表现出优异的热化学性能稳定性。

图2. 复合多孔氧化铝纤维的吸附储热性能、光热转换性能和循环稳定性测试结果:A. 20%-ICFB的水蒸气等温吸附曲线;B. 20%-ICFB在40%-80%相对湿度下的动态吸附曲线;C. 20%-ICFB在不同湿度下的吸附动力学参数对比;D. 满足人体热舒适性的温湿度分布图;E. 对应不同工作温度和相对湿度下CaCl2组分的溶液状态图;F. ICFB在250-2500 nm波段下的吸光率测试;G. 水蒸气吸附-解吸循环稳定性测试;H. 1个太阳的光照强度下ICFB的解吸质量和表面温度变化;I. ICFB在不同太阳辐照强度下的解吸效率与光热转换效率。

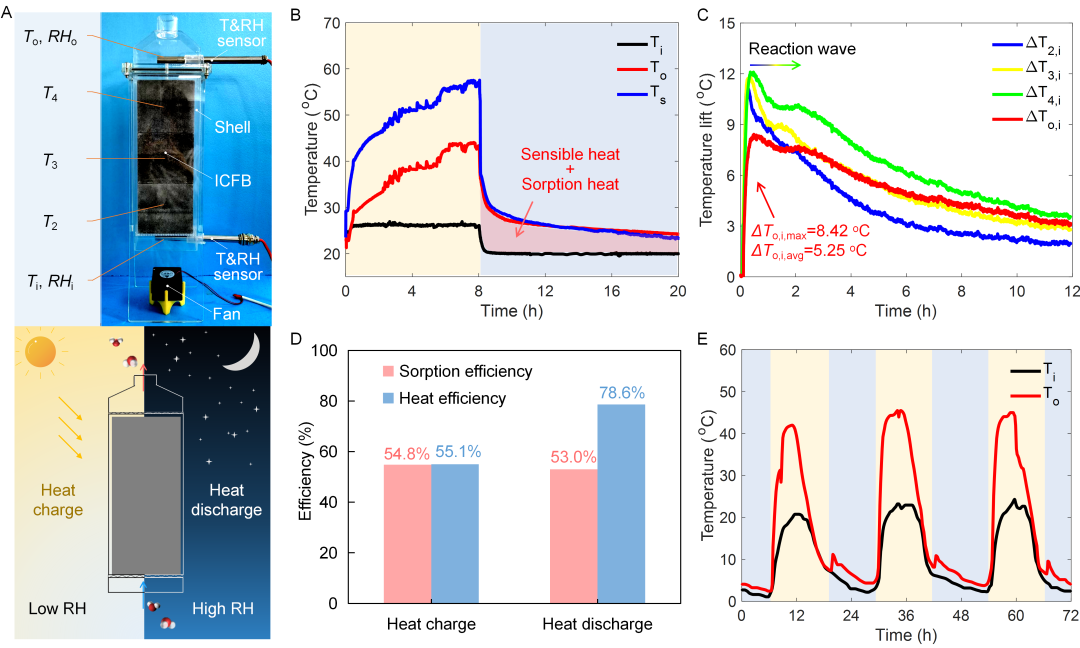

该工作的另一技术关键在于太阳能吸附热池的整体结构设计。基于以上开发的复合吸附储热材料,本研究搭建了太阳能吸附热池的小型验证装置,该太阳能吸附热池的结构巧妙融入太阳能建筑烟囱效应的思想,采用了几何构型优化的低流阻蜂窝型通道,由太阳能热及吸附热驱动自然循环强化空气对流,旨在利用太阳能吸附热池对空气直接加热的同时实现近零能耗运行。在1个太阳的光照强度下进行8小时的充热实验,太阳能吸附热池的表面温度上升至57.5 oC,吸附热池的出口空气温度被加热至43.8 oC,解吸效率和储热效率分别为54.8%和55.1%。之后进行的12小时吸附放热实验则实现了53.0%的吸附效率和78.6%的放热效率,证明了太阳能吸附热池在放热阶段同时利用了显热和吸附热对进口空气进行了有效加热。

图3. 太阳能吸附热池的结构设计与充放热实验:A. 太阳能吸附热池的装置结构和工作原理示意图;B. 太阳能吸附热池在充热-放热过程中的进出口空气温度变化曲线;C. 水蒸气吸附过程中,吸附热池内部不同高度处被加热空气的温度变化曲线,体现了反应波由进口向出口方向推移的演变过程;D. 太阳能吸附热池在1个太阳的光照强度下工作8小时的解吸效率与储热效率,以及在20 oC和70%RH工况下工作12小时的吸附效率与放热效率;E. 户外实验条件下,太阳能吸附热池的供热温度与环境温度对比。

图3. 太阳能吸附热池的结构设计与充放热实验:A. 太阳能吸附热池的装置结构和工作原理示意图;B. 太阳能吸附热池在充热-放热过程中的进出口空气温度变化曲线;C. 水蒸气吸附过程中,吸附热池内部不同高度处被加热空气的温度变化曲线,体现了反应波由进口向出口方向推移的演变过程;D. 太阳能吸附热池在1个太阳的光照强度下工作8小时的解吸效率与储热效率,以及在20 oC和70%RH工况下工作12小时的吸附效率与放热效率;E. 户外实验条件下,太阳能吸附热池的供热温度与环境温度对比。

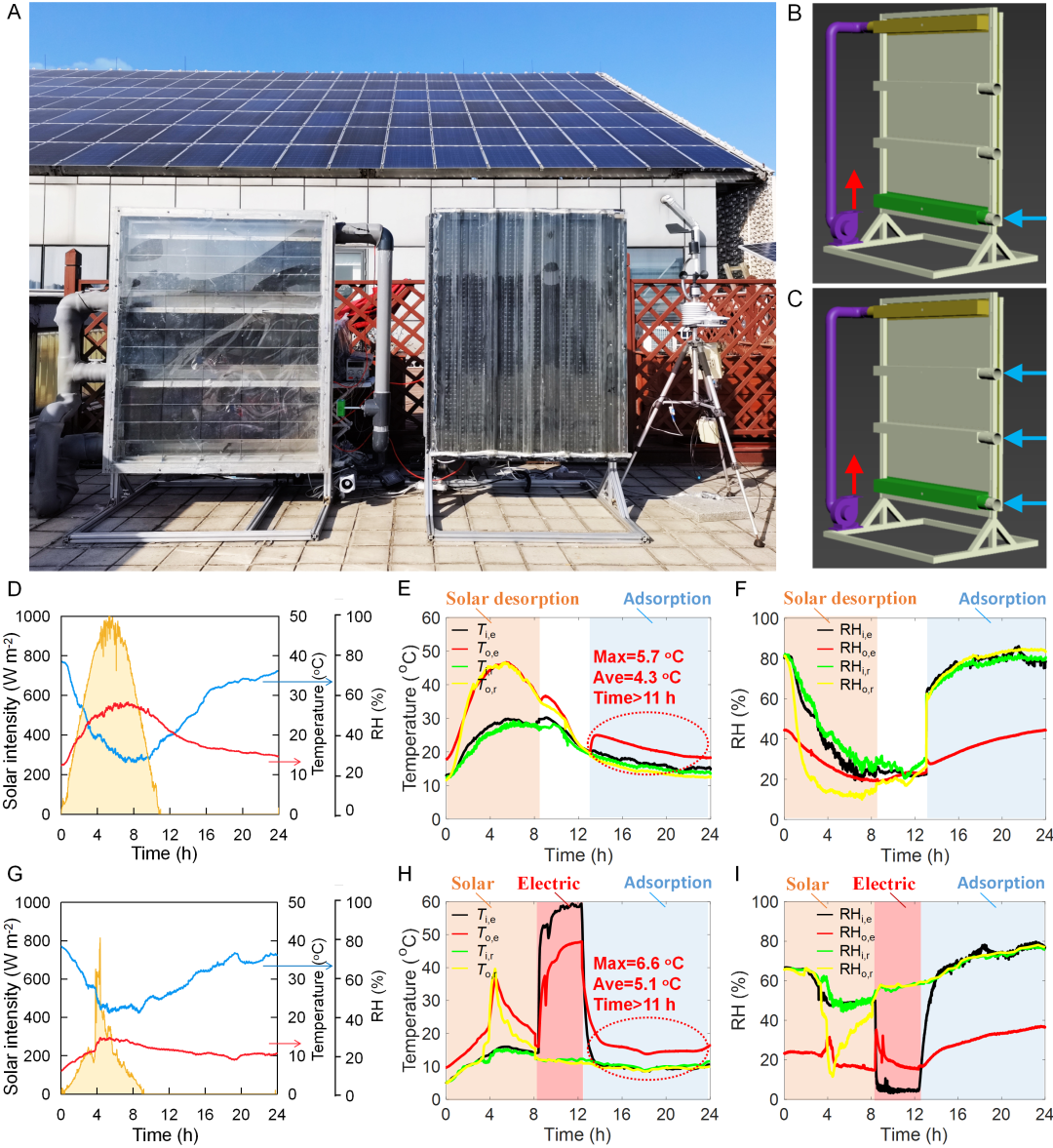

作者开发了适应冬季工况的吸附储热太阳墙实验模型,适用于建筑南墙一体化集成,考虑不同太阳辐照天气搭配合理的运行策略,在不同工况下满足昼夜连续24小时的有效供暖和湿度调节。吸附储热太阳墙实验组由90个太阳能吸附热池单元组成,装置最大储热密度为92 kWh m-3,对照组为一款商用的太阳墙产品。实验结果表明,在白天,实验组和对照组通过高效的将太阳辐射转为太阳能热能,均实现了较好的空气加热效果;在夜间,对照组无法提供空气加热功能,而具有高储热能量密度的实验组则可以通过水蒸气吸附反应将白天储存的热能用于夜间空气加热,实现昼夜连续供暖的效果。在平均太阳辐照强度为662.9 W m-2的条件下,白天吸附热池将太阳辐射转化为太阳能热能作为解吸热源,用于吸附热池的水蒸气解吸,将热能进一步转化为吸附势能进行储存,同时热能传导直接加热流通空气,出口空气温度高达46.6 oC;夜间吸附热池通过与空气中水蒸气的吸附反应,将吸附势能转化为热能进行热量释放,经热能传导直接加热流经空气,可以实现夜间长达11小时的有效供热,平均进出口空气温升为4.3 oC,平均出口空气相对湿度为37.9%。在太阳辐照强度不足的条件下,白天利用太阳能并辅助使用非高峰电能对吸附热池进行解吸充热,同时对室内进行供热;夜间依靠吸附热池与水蒸气的吸附反应将白天储存的热能释放出来,同样可以实现平均进出口空气温升为5.1 oC的11小时有效供热效果。

图4. 吸附储热太阳墙原型机的构建和实验效果:A. 吸附储热太阳墙实验组与商用太阳墙对照组在户外冬季条件进行同步实验;B. 太阳能解吸-吸附热池充热过程,采用一段进气的工作模式充分利用热驱动烟囱效应;C. 水蒸气吸附-吸附热池放热过程,采用三段进气的工作模式得到快速的热响应输出;D-F. 太阳辐照强度充足时的环境工况,实验组与对照组的进出口温湿度随时间的变化;G-I. 太阳辐照强度不足时的环境工况,实验组与对照组的进出口温湿度随时间的变化。

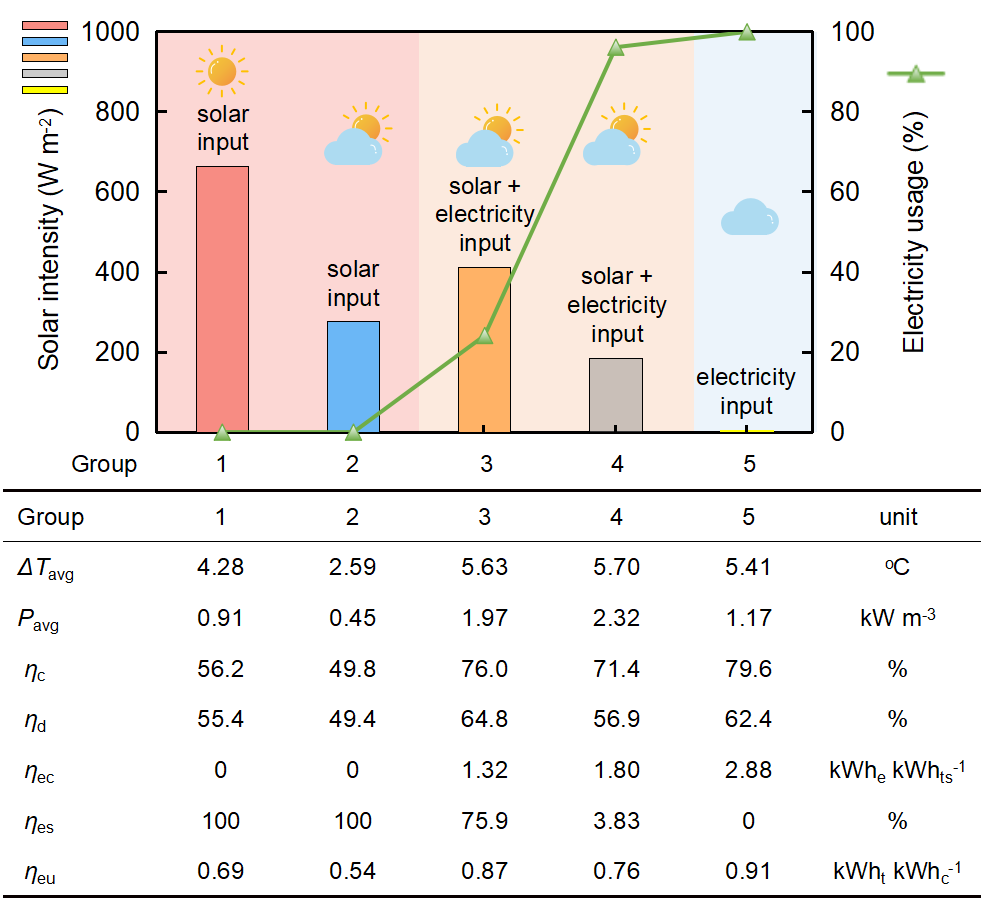

为全面评估吸附储热太阳墙的太阳能利用效果、供暖效果和节能效果,作者选择了五组典型工况下的实验数据进行分析比较。在不同太阳辐照强度工况下搭配合理的运行策略,吸附储热太阳墙满足了昼夜连续24小时的有效供暖和湿度调节,当采用75.9%的太阳能及24.1%的辅助电能作为解吸热能输入时(第3组),该吸附储热太阳墙原型机实现了1.97kW m-3的放热功率密度,64.8%的整体热效率,0.87 kWht-1 kWhc-1的能量利用系数,且能耗系数比采用纯电加热供暖方式降低了54.2%,有效地验证了其在低碳建筑场景下的昼夜供暖及节能效果。

图5. 吸附储热太阳墙原型机实现热能存储与利用的效果对比。

【总结与展望】

该研究论文首次报道了一种基于水蒸气吸附-解吸循环原理实现高能量密度的太阳能吸附热池原型机,在多孔纤维基体中进行可控的盐基与纳米碳掺杂,以获得具有良好热力学与动力学特征的材料基础,所制备的复合材料在70%的相对湿度下可实现172.8 kWh m-3的显著吸附储热能量密度,并在连续充放热循环测试中表现出优异的结构强度和热化学性能。同时,在解决结构适配性问题时巧妙融入太阳能建筑烟囱效应的设计思想,构建出近零能耗运行且高效一体化集成的吸附储热太阳墙,考虑不同太阳辐照天气搭配了合理的运行策略,在不同工况下满足昼夜连续24小时的有效供暖和湿度调节实现了1.97kW m-3的放热功率密度,64.8%的整体热效率,0.87 kWht-1 kWhc-1的能量利用系数,且能耗系数比采用纯电加热供暖方式降低了54.2%,有效地验证了通过太阳能吸附热池的能量转化、储存与释放,实现太阳能建筑昼夜连续供暖及低碳节能效果的可能性。未来的研究方向可以专注于系统运行策略的设计优化,旨在实现更灵活、稳定的热能输出温度控制和更大规模热环境调控,为该技术在能量调配领域的实际应用创造条件。

《Energy & Environmental Science》专注于发表与能源转换和储存、替代燃料技术和环境科学相关的重要和高质量的研究,该期刊在Web of Science的多个分类,包括环境科学、能源与燃料、工程化学中,均跻身前三。

王如竹教授领衔的ITEWA(Innovation Team for Energy, Water & Air)交叉学科创新团队致力于解决能源、水、空气领域的前沿基础性科学问题和关键技术,旨在通过学科交叉实现材料-器件-系统层面的整体解决方案,推动相关领域取得突破性进展。近年来在Science、Nature Reviews Materials、Joule、Energy and Environmental Science、Nature Water、Nature Communications、Advanced Materials、ACS Energy Letters等国际期刊上发表系列跨学科交叉研究论文。

论文链接:

Ziya Zeng, Xinge Yang, Bingchen Zhao, Zhihui Chen, Kian Jon Ernest Chua, and Ruzhu Wang, Scalable Solar-based Adsorption Thermal Battery for Day and Night Heating in Low-carbon Scenario, Energy & Environmental Science, 2024.

https://doi.org/10.1039/D3EE03519K