MIT 陈刚院士、赵选贺教授 PNAS: 提出光分子效应 - 即光子可使多个水分子在水-气表面上分离

点击蓝字关注我们

太阳光照射导致水蒸发现象,在自然界及日常生活中最为常见。由于可见光谱中水对太阳光的吸收极少,所以研究者们采用吸收材料(如碳黑)吸收阳光和加热水进行热蒸发。从聚乙烯醇(PVA)等聚合物乃至无机多孔吸收剂等多种不同的材料都可以达到这种效果。目前所报道的以多孔吸收材料为基础的太阳蒸发速率可能会突破理论热蒸发的限制,但是该现象产生的机理仍不清楚。

在此背景下,麻省理工学院陈刚院士、赵选贺教授合作团队提出了类似于光电效应的光分子效应假说,即光子可以在不经过热过程的情况下直接将多个水分子从水-气界面分离出来,从而导致在太阳和窄光谱LED辐射下的水蒸发率超过理论热蒸发极限值,通过实验观察提供了支撑该假设的证据。进一步提出,光分子效应的驱动力来自于作用在氢键连接的极性水分子上的四极力,这是由于电场在垂直于界面方向上的快速变化而产生的。该光分子蒸发过程可能在自然界广泛发生,并可能对地球的水循环、气候变化具有重要影响,并具有潜在的清洁水和能源技术应用。近日,该工作以题为 “ Plausible photomolecular effect leading to water evaporation exceeding the thermal limit ” 论文发表在 PNAS上。

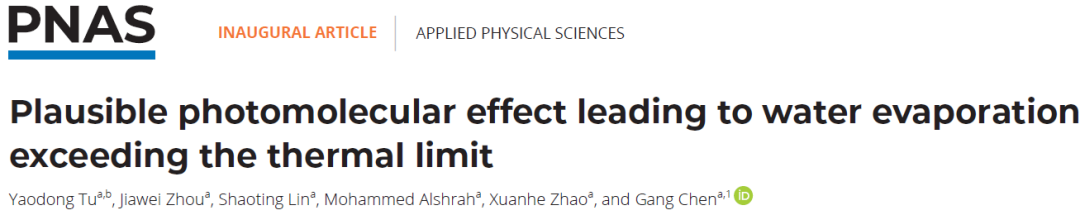

不同含水量水凝胶的可见光吸收性质

合成了三种类型的具有多孔结构的PVA水凝胶样品(图1A和B):1)不包括任何额外吸收剂的纯PVA样品,(纯-PVA);2)与聚吡咯(ppy)结合的PVA样品(PVA-ppy);3)涂覆在多孔碳纸上的纯PVA(PVA-carbon)。合成包括冷冻-解冻或冷冻-干燥以形成适当的多孔结构。使用DSC和热重分析(TGA)来表征它们的热性能,使用积分球从测量的反射率和透射率中提取不同样品的吸收率(图1C)。如图1D所示,纯水、干PVA粉末、形成凝胶前的溶液和凝胶化样品的吸光率接近零,与预期一致。然而,尽管冻融样品(图1D)的含水量与凝胶样品的含水量大致相同,但其吸收率显著增加。同时,具有不同含水量的冷冻干燥的纯PVA样品变得具有吸收性,而干燥的纯-PVA不具有吸收性(图1 E、F)。

图1. 不同含水量水凝胶的可见光吸收性质。

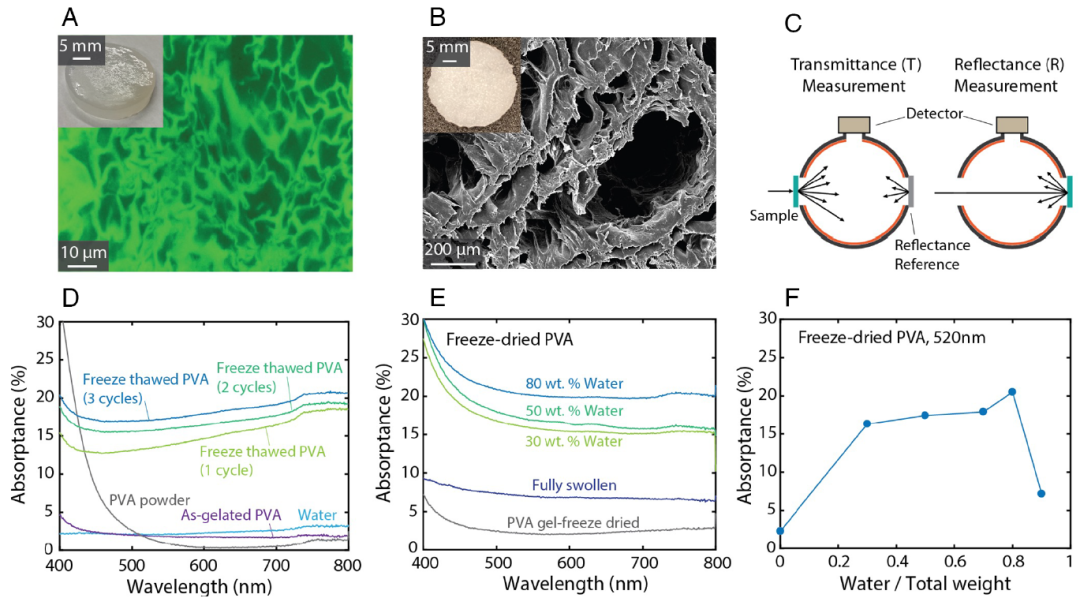

不同波长下的蒸发率

采用如图2A所示的蒸发测量装置进行了蒸发率测量。图2B,C显示水凝胶样品受太阳辐射作用时典型蒸发过程。蒸发过程分为两阶段:初期蒸发速率小于热极限,由于试验时试样表面仍然被水所填充,这一阶段属于正常热蒸发,蒸发速率没有超出热极限;第二蒸发阶段始于水面下降到样品顶面之下。这一阶段PVA-ppy及PVA-carbon试样测量蒸发率均超过热蒸发极限(图2D)。纯PVA样品由于吸收速率低,蒸发率低于极限值(图1E和F)。作者用不同波长的LED灯进行了蒸发试验,发现第2阶段的蒸发率取决于波长(图2E和F),峰值速率为520nm。在可见光谱中,样品的吸收速率没有峰值(图1D),而其表面温度随波长单调上升。

把波长520nm处峰值蒸发率理解为光子能量和水分子团簇及其周围分子结合能之间实现匹配。短波长光照条件下蒸发速率偏低,可能为光分子效应与光热效应的较量。同等能量通量时,波长较短的光所拥有光子较少,过剩光子能量会转化成水分子团簇动能。波长越长,蒸发率越低可能是因为单个光子能激发出更小团簇。

还利用试样内嵌入式电加热器对其纯热蒸发行为进行检测,结果表明其蒸发速率绝不会超出热极限。图2I对比同一试样受太阳辐射及焦耳加热时同一表面温度重量损失情况。结果表明:太阳加热较焦耳加热更快达到稳态且蒸发速率较大,说明光分子蒸发与热蒸发明显不同。

图2. 光驱动水凝胶蒸发的特性。

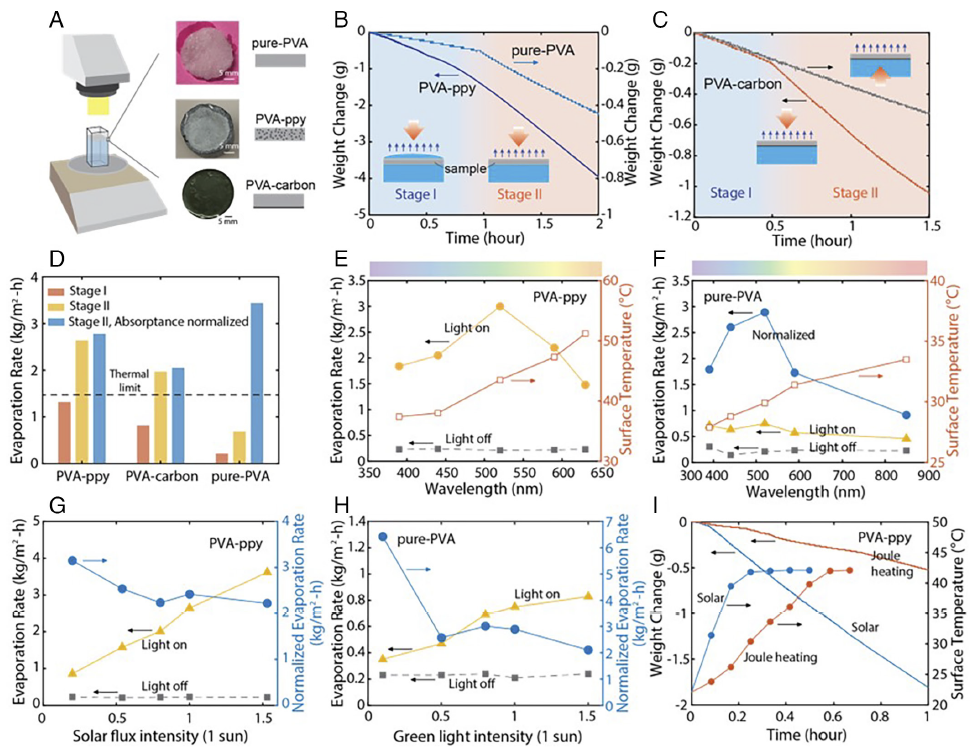

水分子团在气相中的离解

通过对蒸汽层内温度分布及透射光谱的进一步测定来验证水分子团簇蒸发机理(图3)。图3示出PVA-ppy样品开,关灯时气相中温度分布情况。在实际应用中,灯开了气相温度比灯关了要低。另外,开灯后样品表面以上前2mm区(区域I)蒸汽温度降低速度要快于关灯后。

太阳加热与焦耳加热条件下的温度分布呈现相似的差异行为(图3B):太阳辐照下靠近表面处的温度迅速降低,关灯后的温度变化相对缓和。在PVA-ppy和纯PVA样品中,样品上方6和13mm之间的温度分布(区域II)在阳光照射下几乎不变,然后又开始下降(区域III)。相反,在蒸发表面温度相近(~35.8°C)的情况下,纯水表面的热蒸发并不像一般热蒸发所预期的那样呈现出平台区(图3C)。笔者认为,区域I内温度骤降的现象可以理解为水分子团簇在空气分子碰撞下解离吸热。这一离解过程还造成开灯条件下气相温度低于关灯条件。当空气饱和时水分子团簇破裂再成核时,平台区即出现(区域II)(图3D)。在区域III,空气因周边环境新鲜空气的供给而趋于不饱和。

图3. 水分子团在气相中的离解。

光分子效应的驱动力

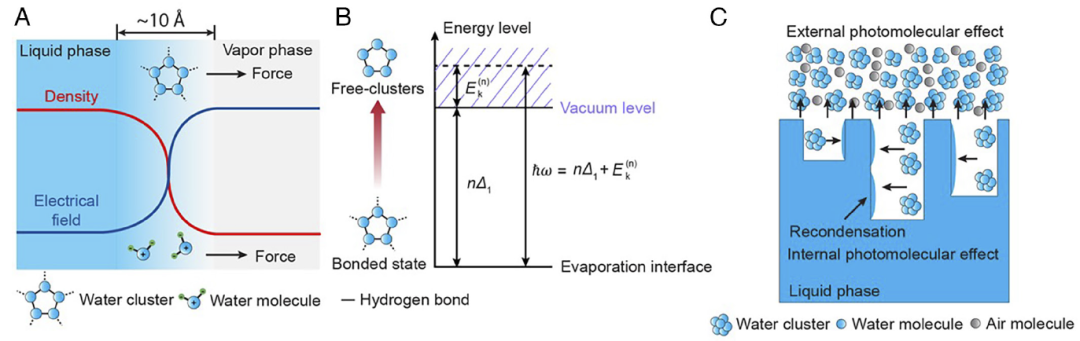

由麦克斯韦方程可知位移场垂直分量应连续。实际上在约3~7μ范围内电场梯度较大(图4A)。这种场梯度虽然与光电效应中的场梯度相似,但一个显着的区别是水分子本身是中性的。但水分子是极性的,个别水分子偶极矩大约是1.8D,当水分子团簇增大至~2.8D时。当界面处大电场梯度时,此电荷分离使分子产生合力,称为四极力。当这种合力以一个与时间相关的场作周期指向外时,水分子团簇可以脱离液体表面。水分子团簇脱离表面时,团簇会与其它蒸汽及空气分子发生碰撞而改变方向,使团簇内分子(图4C)分解或再向水或PVA分子聚集。

图4. 光分子效应的概念图。

综上,在本工作中,提出光分子效应假设,即光子可以使多个水分子在水-气表面上分离。用如下实验证据支持了这一假设:1)一些润湿水凝胶对可见光谱有吸收,其中水及水凝胶材料对其吸收影响可忽略。2)在太阳能或可见光谱发光二极管照射下的水凝胶的蒸发率可以超过热蒸发极限,即使在没有附加吸收剂的水凝胶中也是如此。3)蒸发速率和波长有关,其峰值位于520nm;同时可见光谱的吸收率并没有呈现出较强的波长依赖性。4)汽相温度受光的影响而下降,呈现饱和行为。5)光照后气相透射光谱出现了新特点,峰移明显。进一步认为光分子效应产生的动力来源于作用于以氢键相连的极性水分子表面的四极力以及该力因电场沿与界面垂直方向的剧烈改变。

原文链接

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2312751120