研究进展:中国科学技术大学 俞汉青 | Nature Reviews Materials-生物炭

生物炭Biochar是一种很有前景的可持续发展解决方案,但在考虑其用途时,适当风险管理和仔细评估,是至关重要的。关键是要认识到生物炭的局限性,并认识到生物炭不是绿色技术的灵丹妙药。

近日,中国科学技术大学 谈广才Guangcai Tan & 俞汉青Han-Qing Yu,在Nature Reviews Materials上发表评论文章,重新思考生物炭:是不是黑金?同时认为生物炭的好处可能被夸大了,却低估了生物炭的不足和不确定性。

生物炭Biochar是生物质在低氧条件时热解产生的富碳固体,通常称之为“黑金black gold” 1。在过去的几十年里,在环境修复、土壤改良、温室气体(GHG)减排以及能源储存和转换方面,生物炭得到了广泛的研究。然而,在扩大规模、复制和实现长期应用方面,生物炭应用依然有限,从而引起实际可行性的严重关切。随着对生物炭相关研究的兴趣不断扩大,仔细考虑其局限和不足,是至关重要的。

生物炭作为土壤改良剂的风险

在土壤中施用生物炭,可以控制和修复土壤污染,提高必需矿质养分的生物有效性,降低土壤酸度,最终提高作物产量。然而,这些有益效果取决于特定的生物炭特性、植物种类、种植方式、农业生态区和土壤类型。生物炭本身也会产生有机污染物和重金属的富集,降低除草剂和杀虫剂在农业土壤中的效力,并减少作物对养分的吸收(如氮和磷)。因此,考虑生物炭的植物毒性很重要,因为“生物炭-土壤-植物-人类”系统中的潜在风险,在很大程度上仍是未知的2。此外,在微颗粒中,生物炭的低堆积密度,可导致其分散到大气中,从而引起直径为10μm或更小可吸入颗粒物(PM10)排放。添加生物炭土壤排放的PM10,对人类健康构成风险,因为与土壤本身相比,释放的生物炭颗粒,通常含有更高水平的有毒污染物(如欧洲毒素、致癌物和诱变剂)3。

生物炭添加剂的实地研究,通常持续不到1年,因此生物炭理化性质的长期变化、与污染物的反应,及其对土壤养分状况的影响,尚未得到研究4。因此,生物炭尚未被纳入发达国家的现行农业政策,部分原因是其在施用后长期存在于土壤中。此外,基于生物炭的肥料,仍处于开发的早期阶段,尚未准备好大规模生产。生物炭的高成本也对其在发展中国家的应用构成了重大障碍,因为大规模热解目前对农民来说在经济上是不可行的。

生物炭用于温室气体减排的不确定

在土壤中大规模施用生物炭,通常被吹捧为一种有效的固碳策略4。此外,热解过程中产生的生物能源(生物油和合成气)可以抵消化石燃料的消耗。然而,由于其低热值和低质量,生物油在经济上是不可行的。此外,生物炭对生物和非生物氧化的稳定性和抗性,因土壤性质和生物炭的来源而异5。因此,添加生物炭对温室气体排放的影响是土壤和生物炭特有的。许多研究还报告说,生物炭的应用增加了CH4、N2O和挥发性有机化合物的排放,这可能会抵消固碳效益6。最后,大规模施用生物炭,可能会改变土壤的反照率(反射率)和表面能量平衡,可能会降低总体气候缓解效益。尽管生命周期分析,已被用于评估生物炭生产和应用对温室气体减排的影响,但这些研究的结果取决于所使用的假设和方法。因此,很难比较不同生物炭系统的结果或得出明确的结论。在评估生物炭,对短期和长期温室气体减排的适宜性时,还应考虑生物质替代用途的潜在温室气体预算。

生物炭用于水净化的潜在问题

大量研究表明,生物炭有潜力作为一种价廉、生态友好的废水处理吸收剂7。然而,在去除水污染物方面的总体性能,原始生物炭通常不如商业活性炭或离子交换树脂,这主要是由于其有限的功能和较低的表面积。为了提高生物炭的吸附能力,已经引入了工程生物炭,包括用酸或碱溶液或还原剂处理,用矿物和纳米颗粒改性,以及用特定官能团功能化。然而,用于工程生物炭的化学改性剂(或负载组分),会对环境造成二次污染风险,这是由于其在pH变化、湍流和老化过程中的不稳定性8。特别值得关注的是,在工程生物炭中,金属氧化物纳米颗粒(如MnOx、NiO和CuO)的环境毒性6。此外,设计具有特定污染物去除所需特性的工程生物炭,仍然是挑战之一。用于固定有机和无机污染物的工程生物炭的长期稳定性,还是不确定的3。为了全面评估工程生物炭,在废水处理中的功效,有必要超越基于实验室的批量吸附测试,并在中试规模的装置中,使用真实废水进行长期评估。工程生物炭的回收、再利用和安全处置,也提出了显著的挑战,需要加以解决,以评估其在废水处理中广泛应用的可行性。最后,工程生物炭的大规模生产仍处于起步阶段。

生物炭用于能量储存和转换

工程生物炭提议用于能量储存和转换应用,例如制氢、超级电容器、燃料电池以及钠和锂离子电池9。然而,如前所述,工程生物炭的改性方法,通常涉及有毒化学物质,可能导致环境污染问题。此外,工程生物炭提高能量生产和转化效率的机制,尚不明确。合理调节生物炭的性质以获得高效的催化剂或高性能的电极,也仍然是巨大挑战之一。工程生物炭的应用,仍主要局限于实验室阶段,大规模生产和特定应用场景需要更多的工程支持。此外,生物炭衍生的电极,仍然表现出低的机械强度、导电性和初始库仑损失,这对于电化学系统是至关重要的。与其他碳材料(如碳纳米管和石墨烯)相比,在与各种功能材料(如MnO2和Pt)结合,以进一步提高能源性能方面,生物炭灵活性有限。此外,去除生物炭中的灰分和多环芳烃等杂质,也是一项具有挑战性的工作。这些杂质基本上限制了基于工程生物炭的电化学装置中的功率密度和长期可逆稳定性。最后,与其改造相关的补充成本阻碍了工程生物炭的广泛采用。

结论

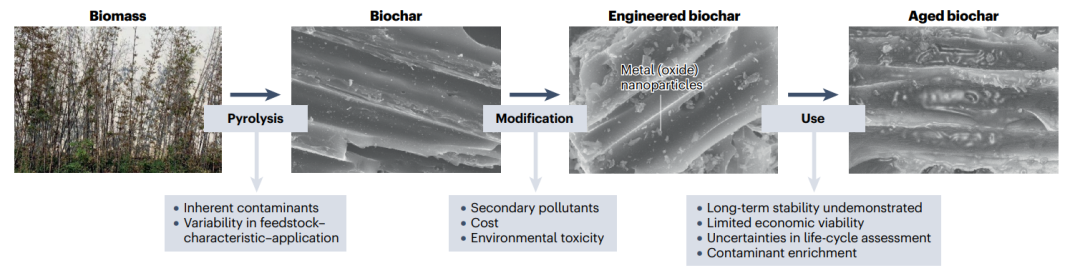

总之,生物炭的使用,可能会带来潜在的环境风险,并且由于生物炭老化的不确定性,其长期安全性和健康影响,仍然未知(图1)。尽管国际生物炭倡议和欧洲生物炭证书,提出了标准指南,但建立原料-生产-特性-应用关系,仍然是一项具有挑战性的任务。由于原料和制造方法不同,生物炭性质,也各不相同,因此很难在生物炭研究中复制结果。到目前为止,没有确凿证据表明,在土壤和气候农业经济系统中大规模使用生物炭的环境友好性和长期成本效益,更不用说在水净化和能源储存和转换方面了。因此,尽管生物炭可能在未来成为这些领域的有用材料,但还需要更多的研究和长期研究。在这个时间点上,生物炭还不能被认为是黑金。

图1:使用生物炭相关的风险。在制造、改性和应用阶段与生物炭应用相关的风险和不确定性。

图1:使用生物炭相关的风险。在制造、改性和应用阶段与生物炭应用相关的风险和不确定性。

参考文献

1. Lehmann, J. A handful of carbon. Nature 447, 143–144 (2007).

2. Natasha, N. et al. Influence of biochar on trace element uptake, toxicity and detoxification in plants and associated health risks: a critical review. Crit. Rev. Environ. Sci. Technol. 52, 2803–2843 (2021).

3. Xiang, L. et al. Potential hazards of biochar: the negative environmental impacts of biochar applications. J. Hazard. Mater. 420, 126611 (2021).

4. Lehmann, J. et al. Biochar in climate change mitigation. Nat. Geosci. 14, 883–892 (2021).

5. Lian, F. & Xing, B. Black carbon (biochar) in water/soil environments: molecular structure, sorption, stability, and potential risk. Environ. Sci. Technol. 51, 13517–13532 (2017).

6. He, Y. et al. Efects of biochar application on soil greenhouse gas fluxes: a meta‐analysis. GCB Bioenergy 9, 743–755 (2017).

7. He, M. et al. Waste-derived biochar for water pollution control and sustainable development. Nat. Rev. Earth Environ. 3, 444–460 (2022).

8. Zhang, P. et al. Functional biochar and its balanced design. ACS Environ. Au 2, 115–127 (2022).

9. Senthil, C. & Lee, C. W. Biomass-derived biochar materials as sustainable energy sources for electrochemical energy storage devices. Renew. Sustain. Energy Rev. 137, 110464 (2021).

文献链接

Tan, G., Yu, HQ. Rethinking biochar: black gold or not?. Nat Rev Mater (2023).

https://doi.org/10.1038/s41578-023-00634-1

https://www.nature.com/articles/s41578-023-00634-1