“久旱造甘霖”!上海交大王如竹/中山大学张杰鹏等研制出模块化高效太阳能MOF空气取水装置 | Cell Press对话科学家

物质科学

Physical science

联合国将享有安全和清洁饮水和卫生设施的权利作为一项人权列入可持续发展的目标,然而由于工业化的进程与全球性的气候变化,目前全球仍有超过四十亿人面临着严峻的饮水危机。大气中蕴藏着极为丰富的水蒸气,水含量大约相当于地球表面河流总量的6倍,因此如何大量且高效的提取出空气中的水蒸气并将其以液态水的方式收集成为了一个前沿问题。基于吸附式空气取水技术借助吸附剂实现低湿度下的水蒸气吸附以及低品位热源(如太阳能)的脱附,最终可以实现将大气中丰富的水蒸气转化为可直接饮用的液态水。MOF作为一种高效的水蒸汽吸附材料,与太阳能热驱动结合可以方便实现太阳能空气取水,然而MOF材料价格昂贵,急需批量化生产工艺突破;MOF吸附剂与太阳能利用结合需要突破高效性和紧凑性难题,实现单位太阳能集热面积最大产水量是吸附空气取水最需要关注的问题。

本研究基于吸附式空气取水技术,形成了一整套“材料-器件-装置”的综合技术方案,提出了扩大化低成本合成高性能MOF吸附剂Ni2Cl2(BTDD)的技术方案以及与之配套的模块化紧凑式太阳能空气取水单元。该模块化单元几乎不受地理区域的影响,其在昆明、上海等不同地点的实测中均取得了极为优异的制水表现,实验室状态下实现了840.5 g m–2的高取水量以及23 L m–3的超高体积取水密度,同时优化后的吸附剂时空产率达630 kgMOF m–3月–1。这一突破为空气取水技术走向商业化奠定了基础,有望为世界水危机贡献中国方案,实现从“久旱逢甘霖”到“久旱造甘霖”的重大突破。

2023年8月29日,相关成果以“High-performance solar-driven MOF AWH device with ultra-dense integrated modular design and reflux synthesis of Ni2Cl2(BTDD)”为题发表在Cell Press细胞出版社旗下期刊Device上。上海交通大学博士研究生邵昭与中山大学硕士生唐玉成为论文第一作者,上海交通大学王如竹教授与中山大学张杰鹏教授、周东东副教授为该论文通讯作者。

▲长按图片识别二维码阅读原文

研究背景

随着全球性水危机日益严重,以吸附式空气取水、海水淡化等为代表的水资源研究已经成为备受关注的前沿研究领域。吸附式空气取水借助高性能吸附剂实现对空气中水蒸气的高效捕捉,之后借助太阳能等低品位热源实现对水蒸气的释放,所释放的水蒸气在局部空间内营造了极高湿度的环境从而使水蒸气在高于环境温度的情况下冷凝从而实现大气中气态水向可饮用的液态水的转化。这一技术具有广泛的地区适用性,即便在干旱的沙漠中每立方米的空气中往往仍有超过5g的水蒸汽可被利用,可能成为人类随时随地取水可行的技术方案。本研究基于实际使用需求,构建了一种无需任何辅助装置,借助太阳能光热纯被动运行的MOF空气取水装置。该装置实现了模块化的设计,装置可以适应未来的进一步扩展与个性化的定制从而实现随时随地的高效制水,使用者仅需根据使用场景确定所需的模块数量就可以实现场景化的定制。经过检测所制得的水可满足WHO对于直接饮用的离子浓度要求。该装置实现了商业化所必需的可拓展性要求,为MOF空气取水这一革命性的技术从实验室走向商业化奠定了基础。

图1. 正在实测中的本研究所实现的高性能模块化空气取水装置。

高效吸附剂筛选与大规模制备工艺

金属有机框架(metal-organic framework,MOF)是一种多功能的晶态多孔材料,部分MOF材料已被证实具有有效的户外取水性能(如MOF-801和MOF-303),但为了获得更高的一次吸脱附循环的捕水量,亟需结合空气取水实际需要挑选出低湿度下具有高水吸附量的材料,以及材料大规模制备的方案以适应商业化规模使用的要求。

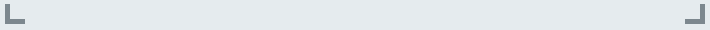

Ni2Cl2(BTDD)的一维孔道具有丰富且亲水的开放金属位点,优异的水稳定性和水吸附性能使其从众多MOF材料中脱颖而出。本论文通过操作简易的回流法实现了百克级Ni2Cl2(BTDD)的制备,并结合配体和金属盐的溶解特性,依次采用水、N,N-二甲基乙酰胺以及甲醇洗涤的操作进行材料后处理以释放孔道。相比于现有的扩大化合成方案,回流法的生产成本缩减至79 CNY g-1。

图2. Ni2Cl2(BTDD)结构及合成示意图。(A) Ni2Cl2(BTDD)的结构/孔道图;(B)回流合成法示意。

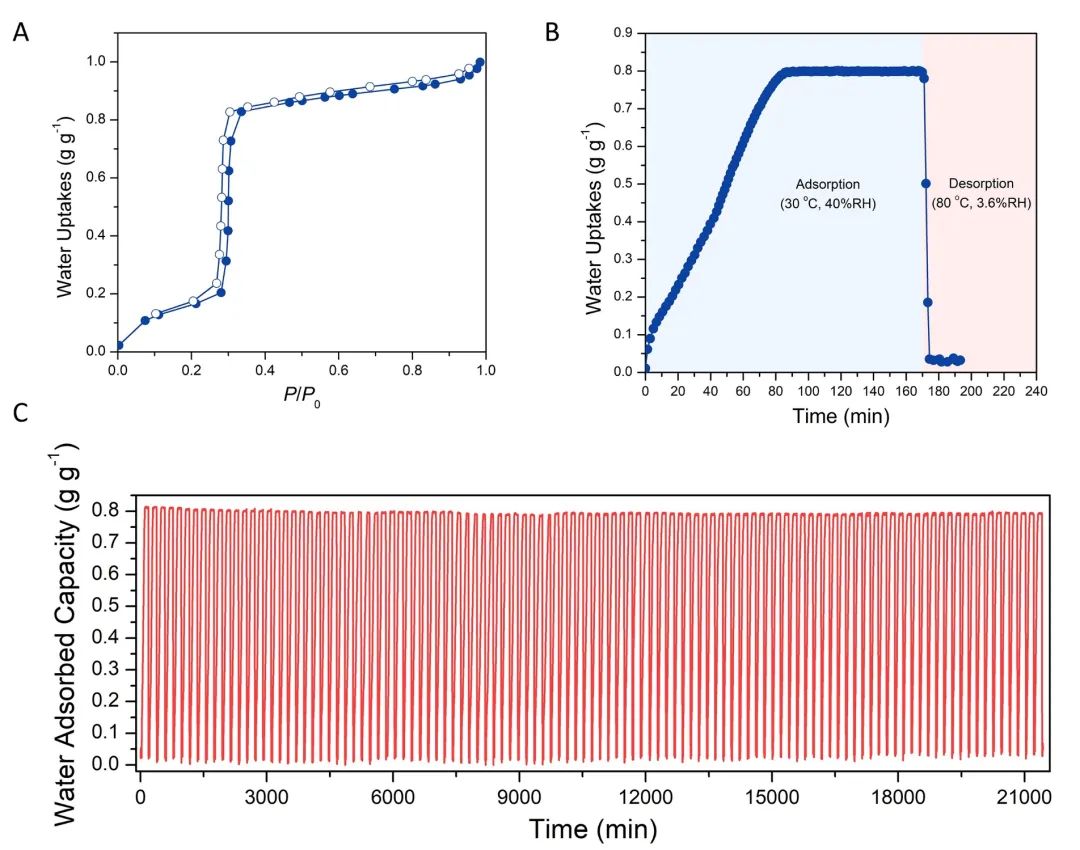

放大合成的Ni2Cl2(BTDD)材料在工况下(40% RH,30 ℃吸附;3.6% RH,80 ℃脱附)可快速实现水蒸气吸附(~80 min)以及脱附再生(~10 min),水蒸气百轮吸脱附循环测试后水吸附量仅衰减~2.5%,十分利于装置的长期高效稳定运行,为后续的模块化空气取水装置整合提供基本的材料保障。

图3. Ni2Cl2(BTDD)吸附/脱附测试。(A) 吸附等温曲线;(B)在使用工况下(40% RH,30 ℃吸附;3.6% RH,80 ℃脱附)的吸脱附曲线;(C)百次吸附/脱附循环稳定性测试。

高效模块化装置构建以及实际测试

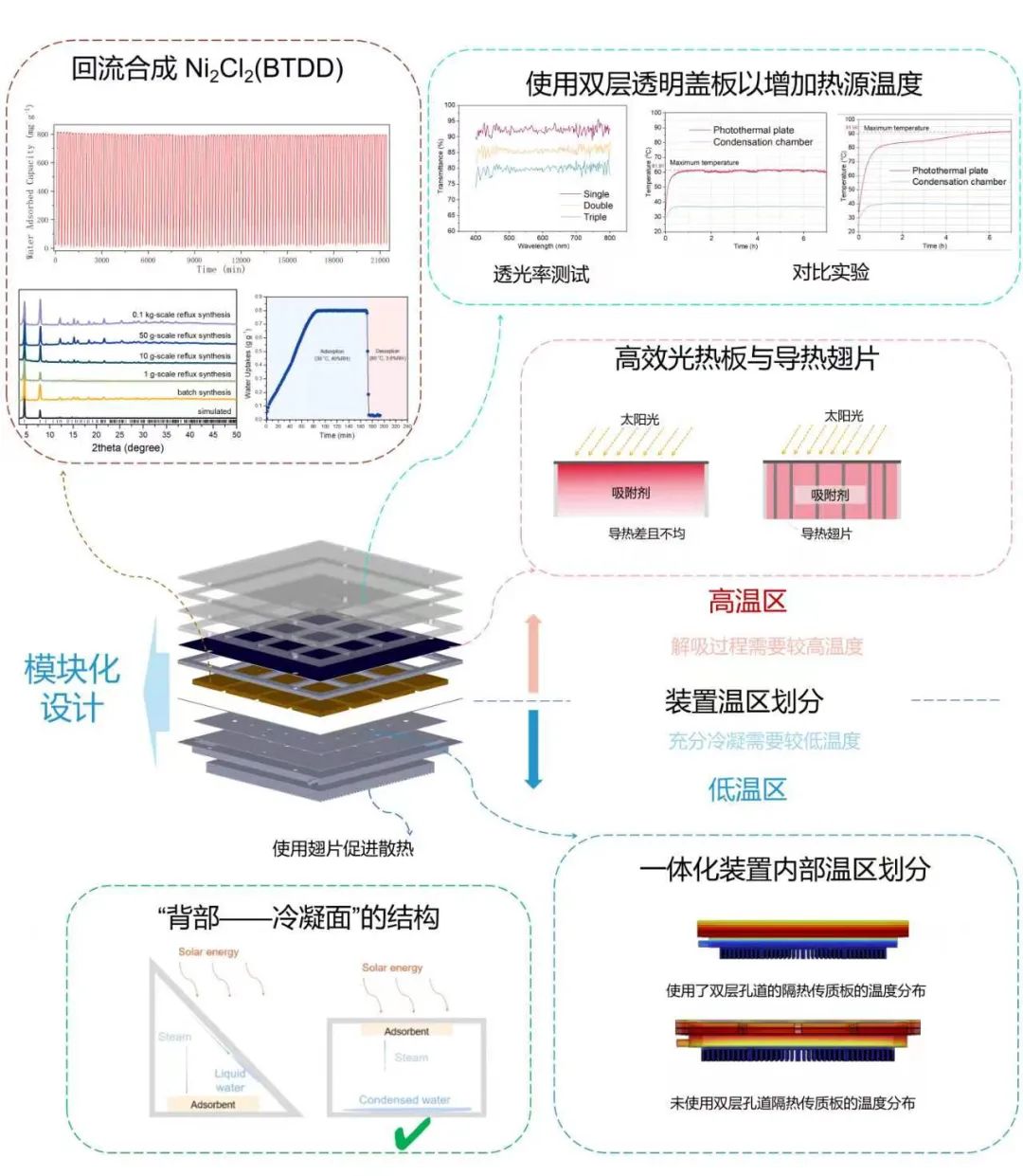

基于批量化合成的高性能吸附剂Ni2Cl2(BTDD),该研究开发了一种可扩展的模块化高性能纯被动式太阳能空气取水器。该研究中首先分析了空气取水的热需求:在吸附剂的解吸阶段吸附剂侧需要高解吸温度以实现吸附剂中水蒸气的释放,而释放出的水蒸气则需要一个温度尽可能低的冷凝面,这一技术路径决定了在空气取水装置中的不同部位必然存在着相反的温度需求。在过去的研究中为了展示空气取水的可行性,研究人员通常使用电力驱动的辅助装置从上述两个角度出发提升装置性能,例如采用电加热或聚光装置提升热源度以及利用电制冷装置或空调降低冷凝温度。这些研究展示了空气取水技术的巨大潜力,但是大量辅助设施的应用不利于商业化的推广,同时现有研究大多基于较小尺度的展示,并没有针对实际需求进行模块化的优化。

基于此,本研究开发了一种可进行模块化放大的高效空气取水装置。根据装置内不同的热需求,研究团队设计了具备叉流双层孔道结构的隔热传质板以减少高温吸附剂侧与低温冷凝壁面侧的辐射与对流换热,从而实现装置内部温度精准分区。在高温吸附剂侧,研究团队构建了可规模化放大的模块化吸附床,该吸附床由4cm*4cm的吸附模块组成,内部有高导热的翅片辅助热量传递。吸附床的封装采用了透湿且无毒的PTFE薄膜,而光热板则选用了高效的蓝钛涂层的薄膜。针对光热面保温难的问题,不同于现有单层透明盖板保温的结构,研究人员探索了双层透明盖板隔热保温的策略,以牺牲部分透光率的代价提升了光热板的保温性能。经过优化后的装置在实验室实验中(35 ℃,35%RH,1000W m-2)体现了十分优异的性能表现,光热板热源温度达到97℃,冷凝面温度与环境温差仅5℃,同时内部温差在3.5cm紧凑腔体内超过了60℃,实现了840.5 g m–2的高取水量以及23 L m–3的超高体积取水密度。

图4. 模块化装置设计图。

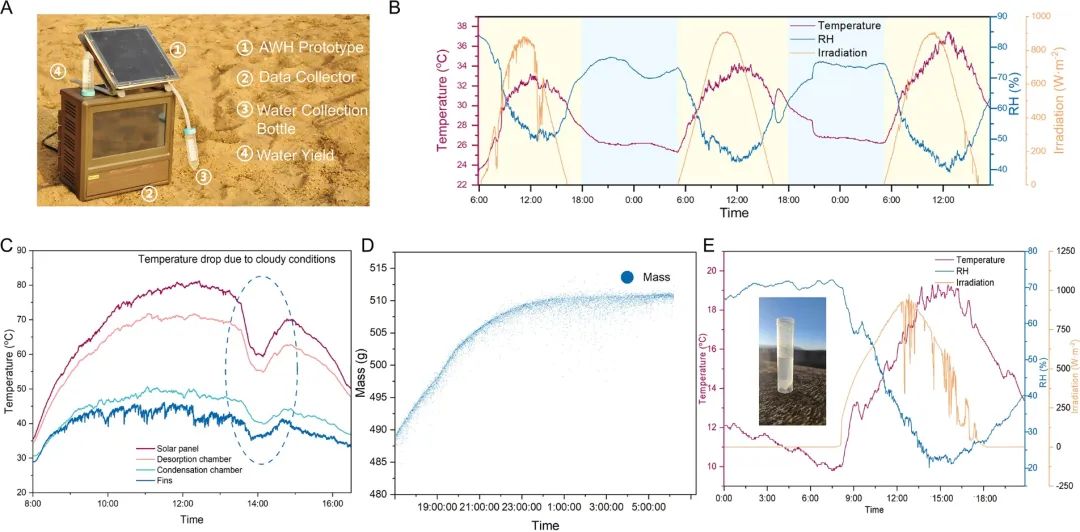

为了进一步对装置性能进行检验,研究团队在上海、昆明等不同地点进行了实地测试,并对所得水样进行了水质测试。在昆明干旱寒冷的冬季,该取水装置在0.04 m2依然实现了22.6g的高水生产量且水样离子浓度满足WHO对于直接饮用的要求。

图5. 装置实际取水测试。(A)装置测试图(未包含气象测试装置);(B)上海实地测试时气象数据;(C)装置温度数据;(D)装置夜间吸附重量变化;(E)云南测试气象数据及所得水样。

总结

总之,基于空气取水商业化规模化拓展的实际需求,本研究实现了一种综合的MOF空气取水器技术方案。针对MOF扩大化制备难、装置拓展难两大难题,分别针对性地开发了整套高效MOF吸附剂Ni2Cl2(BTDD)回流合成方案以及模块化且热分区的空气取水器。最终形成的样机实现了Ni2Cl2(BTDD)在装置层面的首次应用,在实验室条件下实现了在装置每平米仅使用不到四分之一重量吸附剂的情况下得到可媲美复杂双级结构取水器的840.5 g m–2高取水量以及23 L m–3的超高体积取水密度且无需额外辅助设备。之后的实地测试以及水质测试均展示了这一技术路线的巨大潜力。这一研究表明,为了促进科技走向实际应用,基于技术原理针对商业化应用场景对装置进行进一步优化是必需而潜力巨大的。