上海交大王如竹教授和李廷贤研究员团队 Small:基于双网络封装的高导热/导电防泄漏相变储热复合材料用于高效储能与热管理

近日,上海交通大学王如竹教授和李廷贤研究员领衔的“能源-空气-水” 交叉学科创新团队ITEWA(Innovative Team for Energy, Water & Air)与牛津大学林杰博士合作在国际知名期刊Small上发表了题为“Dual-encapsulated highly conductive and liquid-free phase change composites enabled by polyurethane/graphite nanoplatelets hybrid networks for efficient energy storage and thermal management”的研究论文。该论文在团队前期工作基础上(Advanced Materials, 2019;Nano Energy,2021),提出了基于3D聚氨酯网络和石墨纳米片骨架双重封装的高导热、高导电、防泄漏相变储热复合材料的制备方法和全年侯电池热管理策略。通过原位聚合及压力诱导自组装方法,构建了具有杂化三维网络和层状石墨纳米阵列的高导热/导电的定型相变储热复合材料,在石墨纳米片含量30 wt%时,相变复合材料的热导率和电导率分别高达27 W/mK和51 S/cm。同时,相变储热复合材料的高导热与高导电协同效应使其能够实现高效电-热转化与存储(92.1%)。基于以上结果,相变储热复合材料作为热管理器件成功应用于动力电池的全年侯热管理中,实现冬季寒冷环境下的电池主动预热和夏季高温环境下的被动式相变冷却,克服了传统相变储热复合材料用于热管理时只能实现冷却的局限。

随着工业快速发展、能源大量消耗和人口不断增长,高效储热和热管理技术越来越受到人们的关注。相变材料(PCMs)通过其相态转变过程中吸收与释放潜热进行热能存储与利用,具有储热密度高、工作温度稳定等特点,是解决热能供需不匹配和实现高效储能和热管理的极具前景的技术。在众多PCM中,聚乙二醇(PEG)具有能量密度高、稳定性好、良好的生物相容性和成本低等优点备受关注。PEG材料自身的含氧官能团为其功能化改性提供了可能,成为目前相变储热与热管理技术的研究重点之一。然而,与其它传统固-液相变材料类似,PEG具有固-液相变易泄露和热导率低等问题,极大地限制了PEG的应用。为解决以上问题,许多学者提出采用具有高孔隙率和高导热特性的多孔材料(如:泡沫石墨、石墨烯泡沫,石墨烯气凝胶、碳气凝胶,碳纳米管海绵)对PEG进行封装以制备高性能相变复合材料(PCC)。尽管构成这些多孔材料的碳材料基体(如石墨烯和碳纳米管)具有超高的本征热导率(>1500 W/mK),但由于缺乏有效的材料结构设计,多孔材料和PCM之间的高热阻使得即便在添加高含量导热材料时,PCC的导热性能提升仍然十分有限。此外,传统PCC成本高、产量低和制备工艺复杂等问题也阻碍了其进一步的应用。因此,开发具有高导热特性、优异热稳定性和良好机械性能的低成本PCC依旧充满挑战。

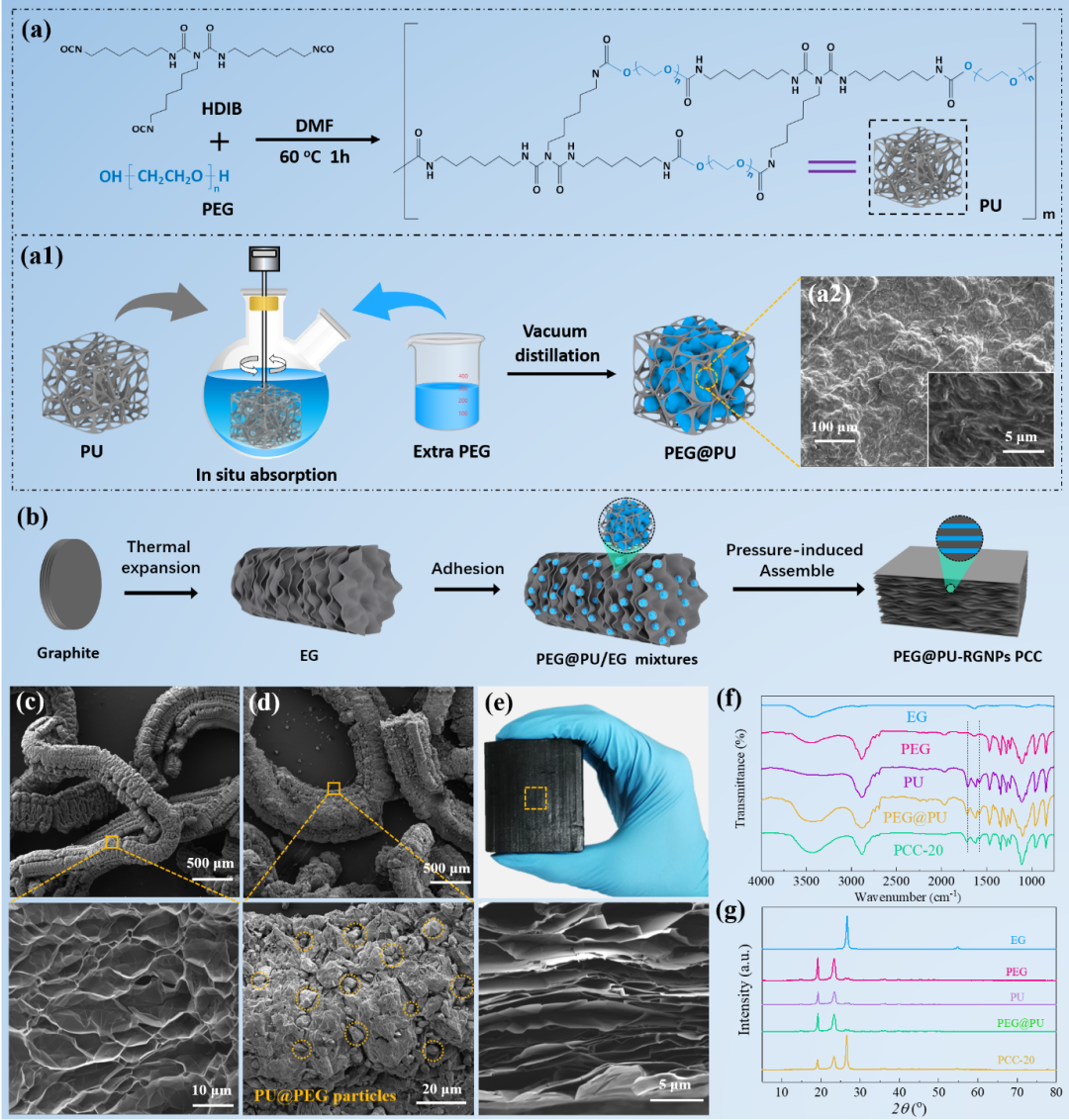

1. 基于聚氨酯和层状石墨纳米片双重网络封装的相变储热复合材料制备与表征

基于3D聚氨酯(PU)和层状石墨纳米片(RGNPs)双重网络封装的PCC制备过程如图1所示。首先,采用原位聚合/吸附法合成了具有杂化三维网络的PEG@PU复合材料(图1a)。接着,采用压力诱导自组装法,在PEG@PU复合材料中构建具有各向异性高导热特性的层状RGNPs网络(图1b)。形貌表征可见,PEG@PU具有致密的表面结构和由PEG结晶引起的不规则褶皱条带(图1a2),证明在PU网络对PEG的一次封装过程中额外引入的PEG成功渗透并占据了PU网络的空隙。图1c表明热膨胀石墨具有典型的蠕虫状结构。该蠕虫结构由无序RGNP通过范德华力连接构成多孔石墨纳米片网络。PEG@PU复合料相变材料经研磨粉碎形成的细小颗粒(~ 10 μm)均匀分散在膨胀石墨的分级结构内(图1d),随后通过压力诱导自组装方法制备出具有层状石墨纳米网络(RGNPs)的PCC(PEG@PU-RGNPs)(图1e)。红外光谱分析(FTIR)显示,当PEG和HDIB反应后–NCO和–NH–CO–NH–的振动峰消失,而1720和1533 cm-1处出现由HDIB和PEG聚合形成的–NHCOO–新振动峰,说明HDIB与PEG的反应成功合成了PU(图1f)。FTIR和X射线衍射(XRD)的进一步测试表明PEG@PU-RGNPs由各组分材料物理混合而成(图1g),证明了制备策略的可靠性。

图1. 双网络封装相变复合材料合成示意图。(a)PU;(a1)PEG@PU;(a2)PEG@PU微观形貌;(b)PEG@PU-RGNPs(c)蠕虫状膨胀石墨形貌。(d)PEG@PU颗粒均匀分散在膨胀石墨表面(e)去除相变材料后层状RGNPs结构(f)FTIR曲线;(g)XRD曲线。

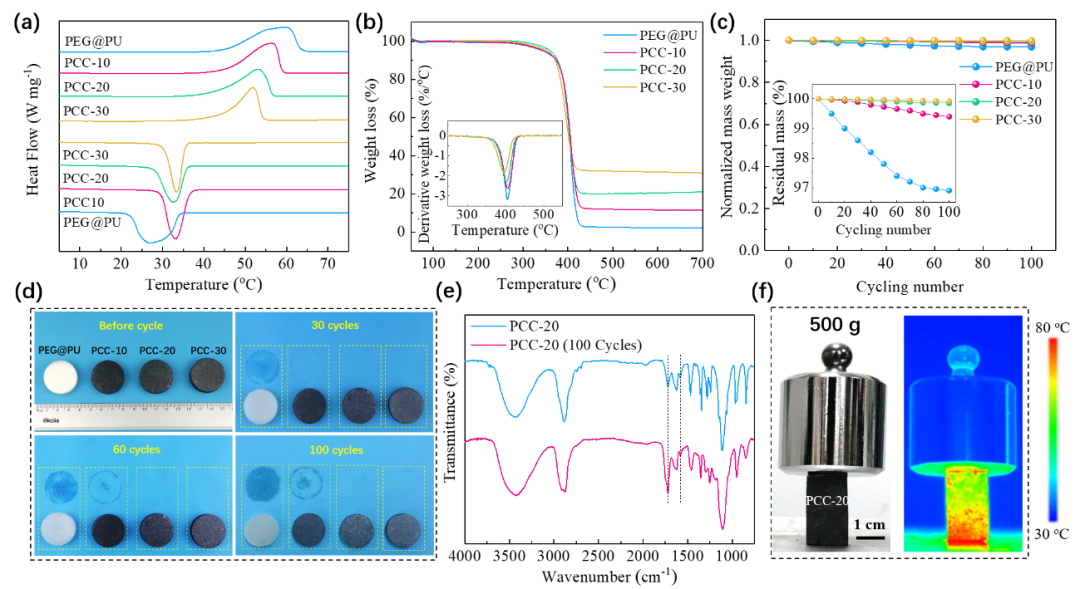

2. 相变储热复合材料的相变行为与热稳定性测试

采用示扫描量热仪(DSC)对PEG@PU和PEG@PU-RGNPs复合材料的相变行为进行表征。当PEG负载量为70 wt%时,PEG@PU的相变点为46.5 °C,相变潜热为163.5 J/g,优于报道的基于PEG的相变复合材料(图2a)。RGNPs的引入对PCC的相变温度无明显影响,但随着其含量的增加,PCC的相变潜热逐渐降低,相变行为被抑制。PCC的热重分析(TGA)表明,随着RGNPs负载量的增加,PCC最大失重率下的降解温度略有下降(图2b)。其主要由于PCC的导热性能随着RGNPs负载量的提高强化了PCC的内部热传导导致。此外,不同PCC的灰分含量与复合材料中RGNPs的质量分数一致,并且在熔融温度以下PCC不会发生明显的降解,说明制备的材料具有较好的均匀性和热稳定性。PCC热循环测试表明,PEG@PU材料在连续循环后质量变化微小,100次循环后PEG@PU的最终质量损失小于3.0%,表明采用PU进行一次封装后PEG的泄漏情况得到缓解;当引入RGNPs骨架后,PCC-10、PCC-20和PCC-30最终质量损失分别降低至0.6%、0.15%和0.09%,表明RGNPs骨架对PEG@PU的二次封装进一步缓解了PEG的泄漏问题(图2d),具有优异的循环稳定性。同时100次热循环后的FTIR光谱表明PEG@PU-RGNPs具有良好的化学稳定性(图2e),且制备的PCC在相变过程中表现出良好的械性能(图2f)。

图2. PCC的相变行为表征和热稳定性测试。(a)DSC曲线;(b)DTG曲线;(c)PCC循环质量变化;(d)PCC循环泄露对比;(e)循环前后FTIR曲线;(f)PCC相变过程机械性能测试。

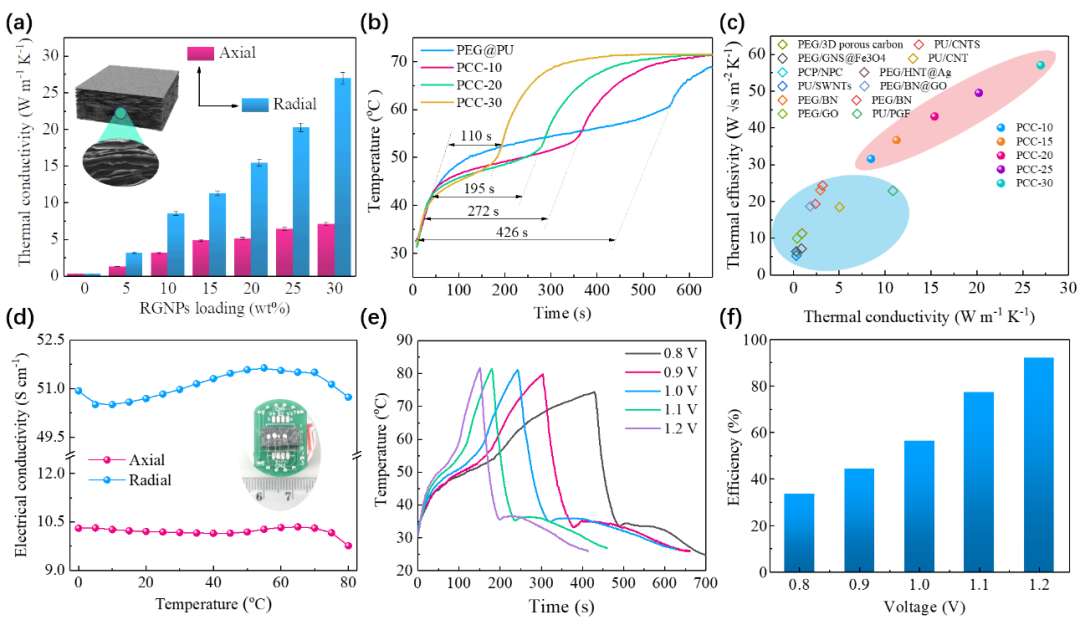

3. 相变储热复合材料的热导率与电热转化特性测试

热导率测试表明PEG@PU材料内部具有各向异性的热导率。其中,垂直于压力方向(Radial)的热导率远高于轴向(Axial)热导率(图3a)。PCC两个方向的热导率均随RGNPs含量的增加而增大,但垂直压力方向的热导率增量远高于轴向,即PCC热导率各向异性随添加剂含量增加而增强。PCC的瞬态温度响应(图3b)表明,高 RGNPs含量下的PCC热响应更为迅速,温度增长速率加快,表明RGNPs含量的增加显著提高了PCCs的传热性能。通过对比,PEG@PU-RGNPs复合材料不仅具有优异的热导率,并且在相同热导率下展现出更高的热效能(图3c)。构建的RGNP骨架作为传热通道提高PCC热导率的同时,其构成的导电渗流网络大大增强了PCC的导电性能。测试结果表明PCC同样具有各向异性的导电率,其中径向电导率(51 S/cm)约为轴向电导率(10 S/cm)的5倍。通过对材料施加恒定电压(0.8-1.2 V),制备的PCC能够实现直接电-热转化与存储(图3e)。并且,当驱动电压上升至1.2V时,PCC的电热转换效率从最初的33.6%增加到92.1%(图3f)。

图3.(a)不同RGNPs含量PCC的热导率;(b)不同PCC的温升曲线;(c)不同热导率下PCC的热效能对比;(d)PCC的导电性;(e)PCC电-热转化温升曲线;(f)不同驱动电压下的PCC电-热转化效率。

4. 相变储热复合材料的电池热管理实验测试

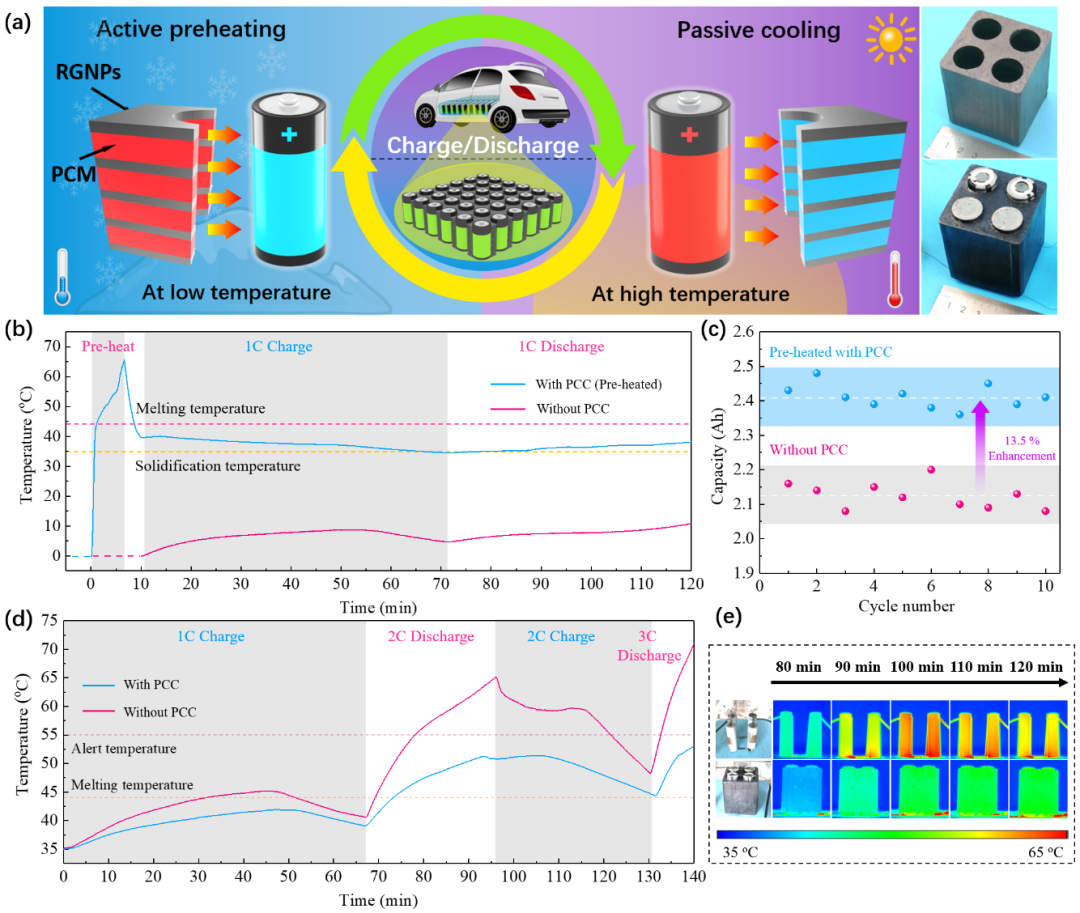

基于PCC优异的热物性和电-热转化能力,针对动力电池不同运行工况提出了主/被动热管理策略:即在低温环境下,PCC在电池启动阶段通过其电-热转换产生的焦耳热对电池进行预热;在高温环境下,电池充放电过程中产生的热量通过PCC的相变进行吸收与存储以实现降温(图4a)。对比低温环境下(0℃)有/无预热过程的电池充放电温度发展曲线(图4b)可见,PCC的电-热转化能够在初始阶段迅速提高电池温度,在随后电池连续1C倍率充电/放电过程中,其温度始终维持在适宜工作温度范围(34-40 ℃)。与之对比,未经主动预热的电池组则受环境的影响在较低的工作温度运行(0-11℃)。进一步实验表明,在低温环境下经主动预热后的电池容量较无预热过程的电池平均提高13.5%(图4c)。另一方面,高温环境下基于PCC电池被动热管理实验表明,采用PCC包覆的电池工作温度远低于无PCC包覆的电池,这一现象在高倍率充/放电工况下尤为明显(图4d)。例如,在2C和3C放电倍率过程中,无PCC包覆的电池组的最高温度达到65~70℃,而采用PCC相变控温的电池组的则控制在电池报警温度(55℃)范围内。此外,红外图像也表明带有PCC包裹的电池组具有更均匀的温度分布(图4e)。

图4.(a)基于PCC的电池热管理策略;(b)低温环境下PCC电-热转化预热与无PCC的电池温度发展曲线;(c)低温环境下预热后电池容量对比;(d)高温环境下包裹PCC热管理器件的电池组与无PCC的电池温度发展曲线(e)红外图像对比。

为构建高导热、高导电、防泄漏的相变储热多功能复合材料,作者提出了一种采用PU网络和RGNPs骨架双重封装制备高性能PCC的新方法,其中3D交联PU网络对PEG的一次封装缓解了固-液相变泄漏问题,合成的PEG@PU复合材料相变潜热高达163.5 J/g;随后引入二次封装的RGNPs骨架不仅提高了PCC的热稳定性,并且制备的PEG@PU-RGNPs相变复合材料在30 wt%填料含量下导热系数高达27.0 W/mK,远高于文献报道的其它PEG相变储热复合材料PCCs。同时,制备的PCC还具有优异的导电性(51.0 S/cm),在1.2 V的低驱动电压下成功实现高效电-热直接转换和存储(~92.1%)。针对动力电池在冬季寒冷和夏季炎热工况下的全年侯不同热管理需求,立足制备的PEG@PU-RGNPs相变储热复合材料,作者进一步提出了基于PCC “主动预热和被动冷却“相结合的热管理策略。实验结果表明,在低温环境下,采用 PCC直接电-热转化的电池主动预热能够提高其充放电容量;而在高温环境下,PCC控温器件能够有效降低电池的工作温度,防止热失控。综上所述,本研究设计构建的基于双网络封装的高导热、高导电、防泄漏的相变储热复合材料为高效储能与热管理应用提供了新思路。文章第一作者是上海交通大学博士生吴闽强,文章通讯作者是李廷贤研究员。通讯单位是上海交通大学。

文章链接:

Minqiang Wu, Tingxian Li,* Pengfei Wang, Si Wu, Ruzhu Wang, Jie Lin. Dual-Encapsulated Highly Conductive and Liquid-Free Phase Change Composites Enabled by Polyurethane/Graphite Nanoplatelets Hybrid Networks for Efficient Energy Storage and Thermal Management. Small 2021, 2105647.

https://doi.org/10.1002/smll.202105647