UCLA 胡永杰教授团队 Science: 一种电子门控固态热开关 - 利用自组装分子结在室温下实现了出色的性能

掌握电能推动了现代信息技术时代的到来。在电子设备方面,早在 20 世纪 20 年代,科学家们就知道如何通过将尖锐的金属尖端与半导体晶体接触来制造双端设备。这些点接触二极管根据电流流动方向的不同,电阻反差很大,被用于整流信号和制造简单的调幅无线电接收器。然而,多年之后,贝尔实验室才于 1947 年发明了三端固态器件--晶体管。在电子学的概念中,通过在第三个端子上施加电压,电导可以不断调整。这一突破于 1956 年获得诺贝尔物理学奖,并成为现代电子技术的基石,从此极大地影响了人们的日常生活。从电子设备的热管理到能源系统、工业加工和热疗等应用,控制热流都是一项关键挑战。然而,反应时间慢和热导可调性低普遍限制了研究的进展。

近日,美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)机械与航空航天工程系胡永杰教授团队报道了一种电子门控固态热开关,它利用自组装分子结在室温下实现了出色的性能。在这种三端器件中,热流通过分子界面内精心控制的化学键和电荷分布,在电场作用下进行连续、可逆的调节。该器件具有超过 1 兆赫兹的超高开关速度,热导的开/关比率超过 1300%,开关次数超过 100 万次。预计,这些进展将为热管理系统和热电路设计的分子工程带来机遇。相关研究工作以“Electrically gated molecular thermal switch”为题发表在Science上。

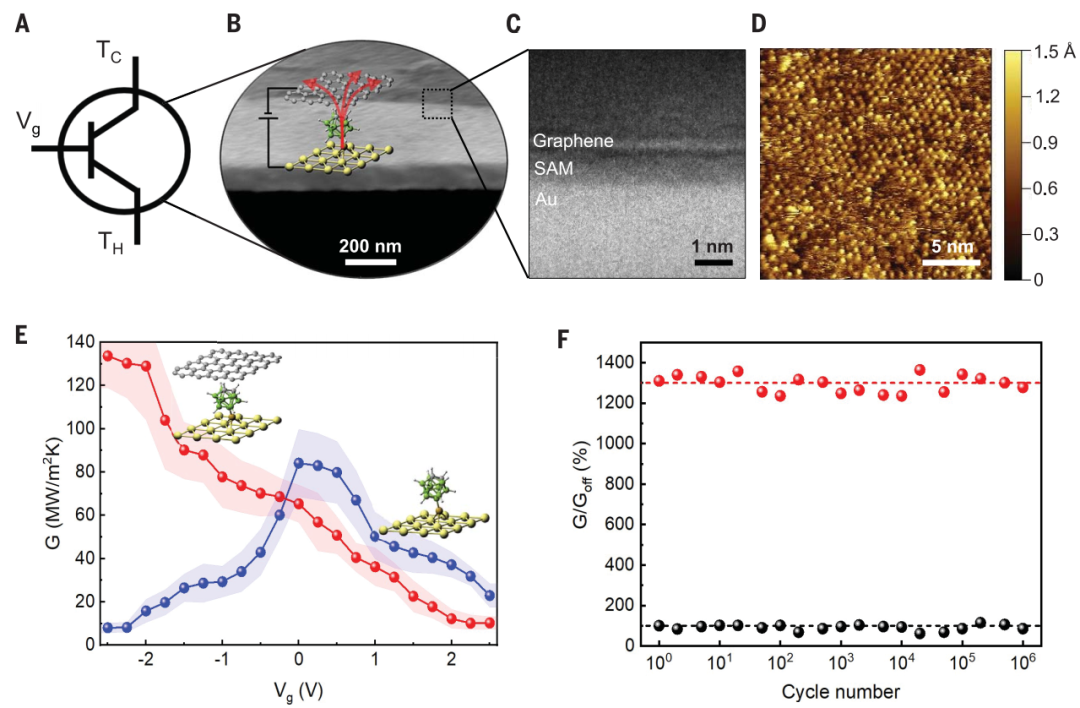

图1. 分子热开关的器件设计和传输性能

在图 1A 中用一个类似于电子晶体管的符号图来说明热敏开关的概念。器件通道接触到冷热蓄热器,温度分别为 TH 和 TC。利用电场作为栅极的第三个端子可控制通道的热传导,从而控制热流。设计了这种热敏开关,并用扫描电子显微镜(SEM)(图 1B)从倾斜的俯视角度和高分辨率透射电子显微镜(TEM)从横截面角度对我们制造的器件的微观结构进行了成像(图 1C)。展示了一种具有原子分辨率界面的薄膜结构。这种多层固态薄膜由蒸发沉积在金(Au)底层上的碳化硫笼分子自组装单层(SAM)和作为有源传导通道的单层石墨烯组成。具体来说,利用基于 9-SH-o-C2B10H11 (O9)的 SAM 实现了跨平面分子结。这些分子能形成高质量的单层,其完整单层中的缺陷结构最小。已经证明,这种层能够调整有机电子器件中触点和有源层之间的带排列。 展示了典型的硼硫酸盐 SAM 扫描隧道显微镜图像,以及其紧密堆积的均匀结构和原子级光滑的裸露表面(图 1D)。热转换机制基于对分子结原子键强度的电学控制,从而控制热导率。测量了器件单位面积的热导率(G),当在分子结上施加栅极电压(Vg)时,热导率与栅极电压(Vg)有很大关系(图 1E)。当栅极电压从 2.5 V 升至 -2.5 V 时,G 从 10 MW/m2K 到 134 MW/m2K 呈现大幅单调增长(红色符号)。热导控制大于 1300%,远高于其他电控实验值。还关注了去掉石墨烯的分子结,G 显示了伏极行为(蓝色符号),从 Vg = 2.5 V 时的 23 MW/m2K 增加到 Vg = 0 V 时的 84 MW/m2K,然后在 Vg = -2.5 V 时降至 8.0 MW/m2K。为了测试器件的可逆性,进行了长达 100 万次的栅极开关测量。循环测量结果表明,栅极开关热导在开启和关闭状态之间具有高度可逆性(图 1F)。利用电场效应实现热导的这种动态可逆调节性证明了这些分子热器件具有高开关比的稳健性。

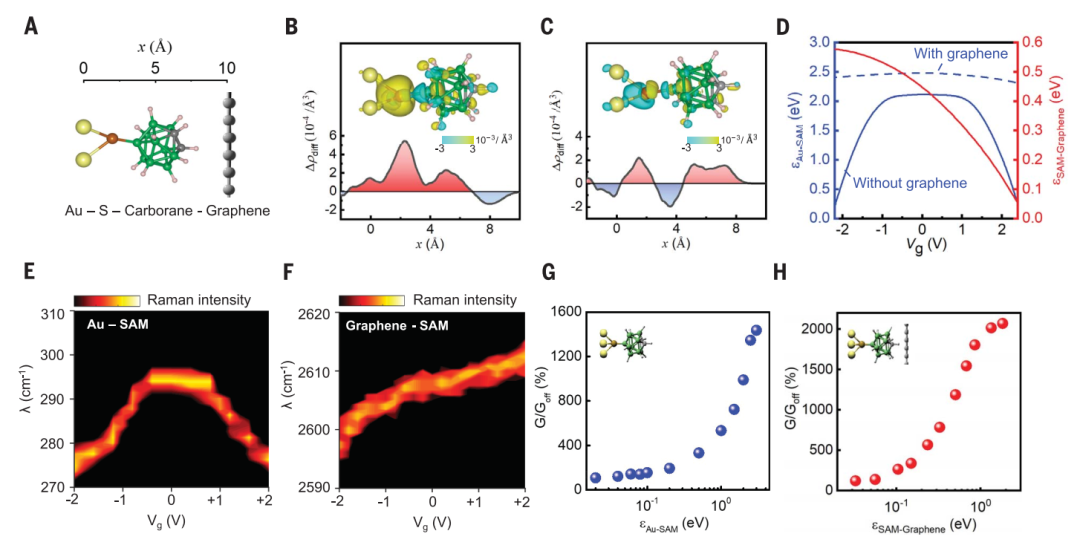

图2. 热开关运行机制

为了阐明基本运行机制,进行了第一性原理计算,以确定原子电荷分布,从而确定分子通道的成键能(ε)。应用密度泛函理论(DFT)计算了 Au-SAM 石墨烯原子结构上的空间电荷分布(图 2A)。Au 原子和 S 原子(在 SAM 内部)通过共享电子形成化学键,键强度由电荷密度差 (ρdiff) 表征。对 Au-SAM 系统(即不含石墨烯)进行了计算。本研究绘制了施加栅极电压时电荷密度分布(Δρdiff)的变化图(图 2B 和 C),以说明栅极效应。结果表明,成键部位(即 Au-S 键)的电子发生了很大的动态变化。当施加正 Vg 时,电子会被拉离 S 原子(图 2B)。相比之下,当施加负 Vg 时,电子更容易被硼硫醇分子上的 S 原子吸引(图 2C)。为了检验计算结果,利用原位表面增强拉曼测量了与界面键合相对应的振动光谱与栅极电压的函数关系。将激发激光平行入射到热敏器件薄膜的横面,以研究界面振动模式。A1 和 2D 拉曼峰分别位于 ~296 和 2608 cm-1。A1 模式是 Au-carboraneThiolate 的对称 Au-S 伸展振动(图 2E)。如二维扫描图像(图 2E)所示,随着 Vg 从 +2 V 扫频到 -2 V,拉曼峰首先从 276.2 cm-1 上升到 294.0 cm-1,然后下降到 274.9 cm-1。将第一原理得出的键能输入到模型中进行模拟,以描述界面相互作用。在εAu-SAM 和 εSAM-石墨烯的不同键能下,模拟域模拟了无石墨烯和有石墨烯的实验条件(图 2G 和 H),验证了栅极调谐对热导的影响趋势。

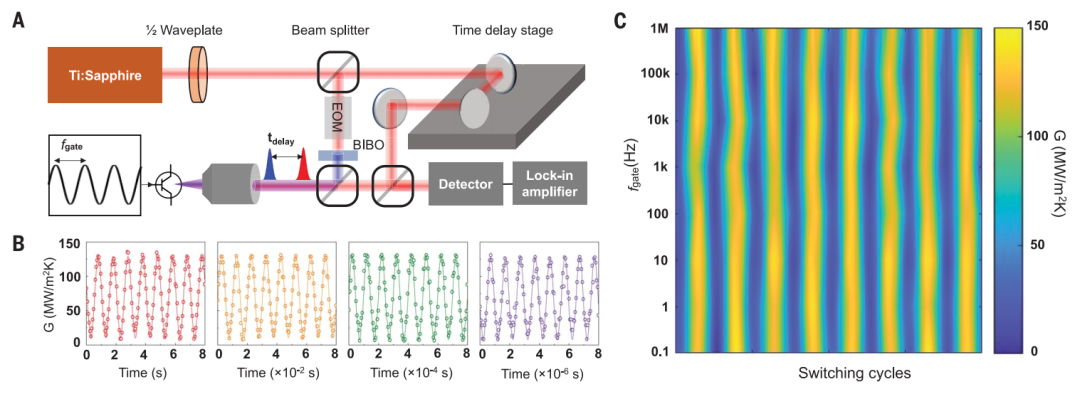

图3. 电门控分子热开关的高开关速度测量

使用一列 800 纳米飞秒激光脉冲,通过分光镜将其分为泵浦光束和探测光束(图 3A)。用泵浦光束加热器件,用探测光束检测由此产生的温度响应并确定热导。这种具有亚皮秒时间分辨率的超快测量可在栅极调谐时实时有效地测定瞬时热导。为了测试开关频率(fgate),对随时间变化的电导率变化与周期性变化的门控电压进行了监测。测量到的热导(圆圈)在开启和关闭状态之间可逆切换,频率随 Vg 变化,从 0.1 Hz 到 1 MHz 不等(图 3B)。热导与门控电压(图 3B)和二维频率扫描图(图 3C)之间的紧密同步表明,开发的热开关的开关速度至少为 1 MHz。

综上,开发了一种基于固态分子结构的电门控热开关,它在室温下表现出卓越的性能,开关速度超过 1 MHz,开关比大于 1300%,并且在 100 万次门控循环中具有很高的可逆性。本研究进行了第一原理原子计算和原位振动光谱测量,以捕捉界面键合的动态物理过程,并定量解释了本研究的实验结果。使用的笼状分子可以进行调整,以优化极化性,从而在栅极控制下实现电荷在叠层界面的再分布,进一步提高开关比。如上所述,详细的计算可为分子和器件设计提供指导。有了对热流的电气控制和与现代电子技术兼容的制造工艺,声子就可以与电子技术和光子技术相结合,用于未来的信息处理。本研究预计,这一概念将有助于发现逻辑电路热流控制以及热管理和能源技术的新机遇。

原文链接

https://www.science.org/doi/full/10.1126/science.abo4297