《Nat. Nanotech.》:通过分子工程获得高度稳定、抗病毒、抗菌的棉纺织品

文章标题:Highly stable, antiviral, antibacterial cotton textiles via molecular engineering

第一作者:Ji Qian

通讯作者:Liangbing Hu, William E. Bentley

通讯单位:University of Maryland

撰稿:WS

背景介绍

近年来,流感、肠胃炎、结核病、肺炎等流行病频繁爆发,这些疾病可通过人类活动传播,其中服装和其他纺织品是病毒和细菌培养和转移的主要载体。近几十年来,研究人员研究了将抗病毒和抗菌性能融入棉织物的各种方法。棉织物由纤维素分子组成的分层微结构组成,而纤维素分子是由d-葡萄糖单体通过β-(1,4)糖苷键连接而衍生的聚合物。纤维素聚合物通常由纤维素合成酶复合物(CSC)生物合成,形成直径约1.5~3.5 nm的基本原纤维。这些原纤维进一步自组装成形成纤维素纳米纤维,其标称横截面尺寸约为10 nm,最终形成直径为10 μm的微纤维。然而,目前生产抗病毒和抗菌纺织品的主流策略只是将抗病毒和抗菌添加剂物理加载到织物上,而没有充分利用材料的分子结构。例如,涂有金属铜,Cu2O和CuO纳米颗粒的棉织物具有很高的抗病毒和抗菌效果,但这些添加剂是通过气相沉积、蒸发、喷涂等方法加入,由于粘附性低、机械强度弱和粘接能力有限,引起了人们对涂层耐磨和洗涤耐久性的担忧。此外,这些方法成本高、规模化难度大,从而阻碍了其广泛应用。

鉴于此,马里兰大学胡良兵教授和William E. Bentley教授团队提出了一种新的制备抗菌棉纺织品的策略,该策略在分子水平上通过铜离子和纤维素分子之间的强配位键将Cu离子结合到棉花结构中。利用该策略可生产出抗病毒和抗菌的棉纺织品,这些纺织品能以可扩展和经济高效的方式穿着和洗涤,从而在日常生活中实现应用。该研究以题为“Highly stable, antiviral, antibacterial cotton textiles via molecular engineering”的论文发表在《Nature Nanotechnology》。

研究进展

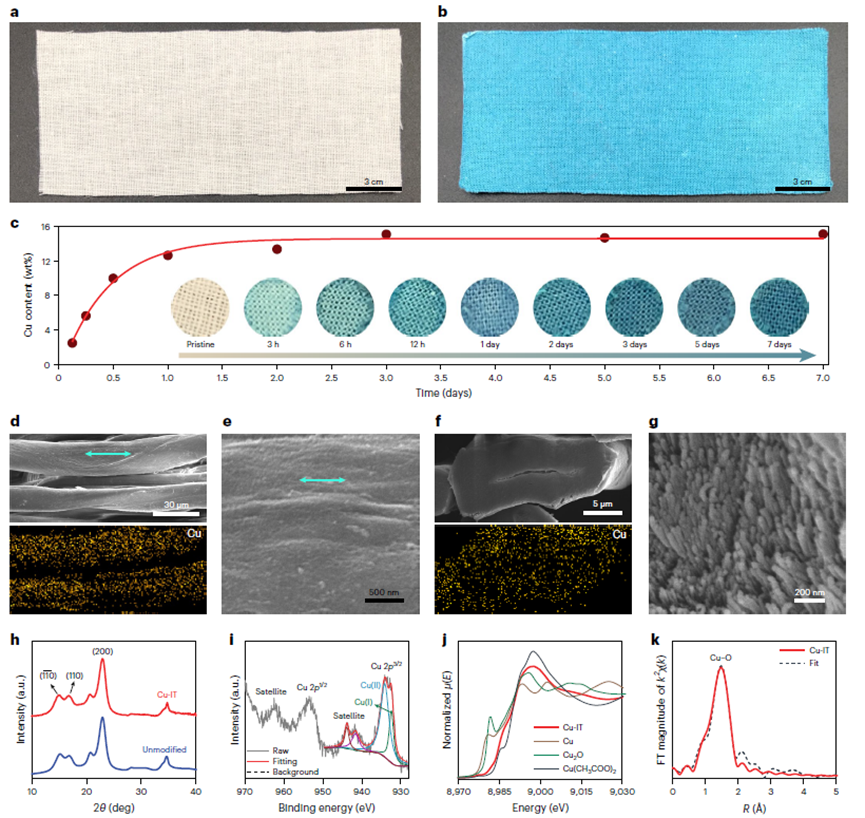

图1:Cu-IT的结构表征。

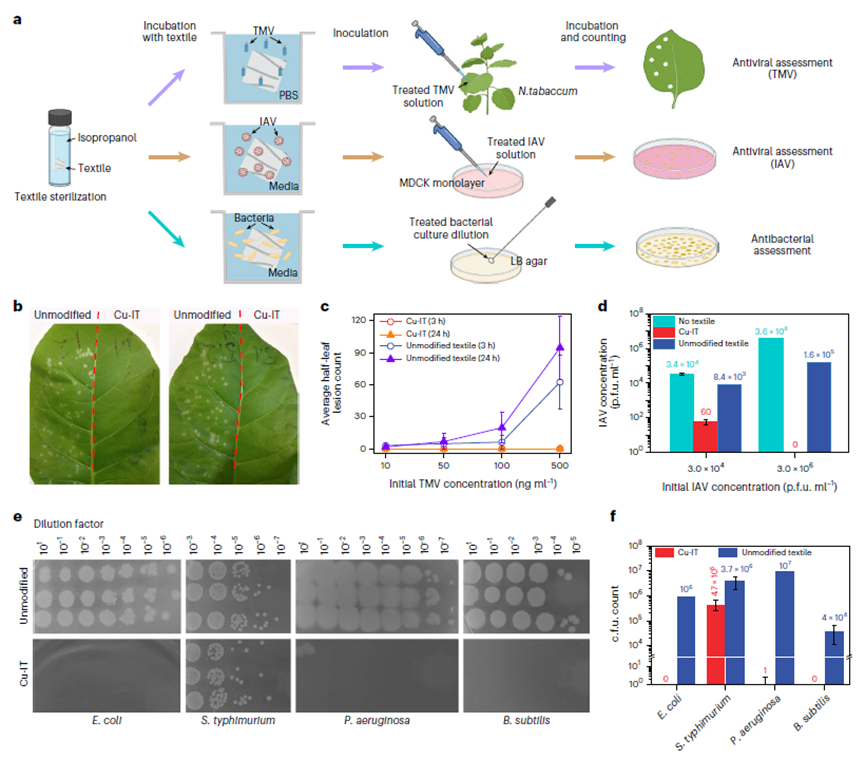

进一步,我们测试了Cu-IT的抗病毒和抗菌特性。TMV和IAV被用作模型病毒,大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌、铜绿假单胞菌和枯草芽孢杆菌被用作模型细菌。病毒或细菌菌株首先在未修饰的棉纺织品对照或Cu-IT存在下孵育。然后,将病毒和细菌接种在适当的培养基上以测试病毒感染性和细菌活力。为评估TMV的感染性,一半的烟草叶接种了经Cu-IT处理的TMV,另一半接种了未经改性的纺织品处理的对照。植物生长5天后叶子上的病斑数被计算为TMV感染性的量度。同时,为了评估IAV的感染性,将经过纺织品处理的IAV溶液接种在MDCK细胞上,并对孵育3天后在MDCK细胞单层上形成的斑块进行计数。对于抗菌评估,通过将细菌培养物(用未修饰的纺织品或Cu-IT处理)复制到Luria-Bertani (LB)琼脂上来测量细胞活力,然后在孵育过夜后对琼脂平板的菌落进行计数。Cu-IT显示出TMV的出色抗病毒活性。图2b显示了接种烟草叶(5天后)的照片;左边的叶子接种了TMV,使用Cu-IT或未改性的纺织品处理3h,右边的叶子用TMV处理24 h。在接种了Cu-IT处理的TMV的两半上没有观察到病变,并且3 h的处理足以使Cu-IT生效,而在两半上观察到大量病变;接种未经修饰的纺织品处理的TMV,处理24 h的TMV的损伤计数更高。这些结果有力地表明,在暴露于Cu-IT短至3 h后,TMV感染性可以得到有效抑制。考虑到TMV在各种条件下表现出非常高的稳定性,Cu-IT显示出用作抗病毒材料的强大潜力,对更广泛的病毒株具有高效力。

图2:Cu-IT的抗病毒和抗菌活性。

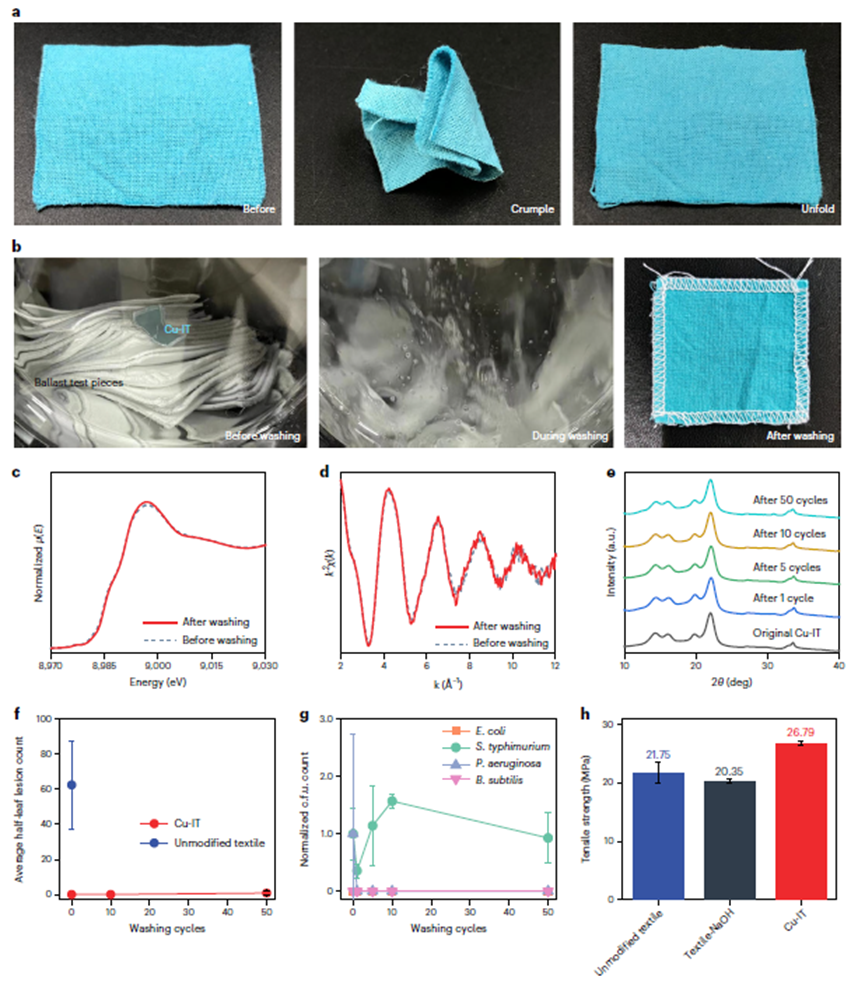

进一步,纺织品可以折叠、起皱和展开,显示出与未改性纺织品相当的特性。为了用洗涤剂测试材料在水中的洗涤稳定性,根据国际标准ISO 6330-2012洗涤并干燥了一块Cu-IT,没有观察到明显的颜色变化或完整性下降。进一步评估了洗涤后的Cu-IT样品的抗病毒和抗菌性能,发现抗病毒和抗菌活性在反复洗涤后通常不会衰减,表明纺织品可重复使用。鼠伤寒沙门氏菌的数据似乎表明,在第一次洗涤后,效力降低了。这表明抗菌功效可能存在细菌菌株选择性,并且需要在商业化使用之前进行额外的研究。

进行单轴拉伸试验以量化机械性能。Cu-IT的拉伸强度为26.79 MPa,比未改性纺织品(21.75 MPa)高约23%。此外,仅用NaOH水溶液处理的棉纺织品显示出20.35 MPa的最低强度。Cu-IT的断裂特性与未改性纺织品的断裂特性不同。Cu-IT的断裂区域致密,呈颗粒状断裂,而未改性纺织品的断裂区域松散,呈纤维状断裂。这些观察表明,微纤维内的铜配位提高了Cu-IT的机械性能,并突出了铜离子在稳定纤维素二级结构中的关键作用。

图3:Cu-IT的力学性能和稳定性。

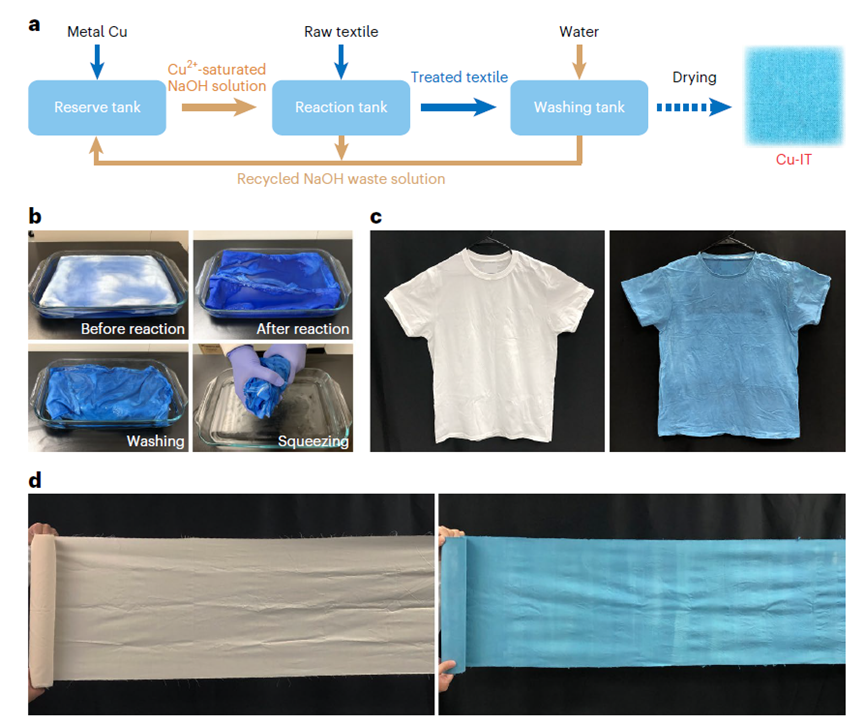

制造Cu-IT的三步工艺可以使用卷对卷生产方法进行扩展,其中包括制备Cu(II)-饱和NaOH溶液,通过简单浸泡使Cu(II)离子与纤维素分子配位,最后洗涤和干燥。此外,NaOH溶液可以回收利用,金属铜是唯一消耗的原材料,使该工艺具有成本效益和可持续性。将原始棉质衬衫置于容器中,容器中装满Cu(II)饱和NaOH溶液,并浸泡约7天,直至颜色变为蓝色。洗涤和干燥后,所得Cu-IT衬衫表现出保存完好的物理性能,但略有收缩,这可能是由于碱溶液处理和铜离子配位。作为另一个例子,使用相同的方法从未漂白的棉布制备一卷Cu-IT布。Cu-IT的固有颜色类似于医疗保健环境中常用的个人防护设备(PPE)。因此,它减轻与染色过程相关的环境影响。这种高度可扩展、低成本且环保的制造工艺赋予了Cu-IT巨大的实际应用潜力。

图4:Cu-IT的可扩展生产。

总结和展望

本文在分子水平上将铜离子掺入棉纺织品中,实现了一种简单、经济、高效的制备抗病毒和抗菌纺织品的方法。铜离子在碱性条件下扩散到棉纺织品中,与纤维素分子中羟基的氧原子进行配位,并在将纺织品洗涤至中性状态后在纤维素基体中保持稳定。由于铜具有优异的杀菌和消毒功效,Cu-IT显示出对烟草花叶病毒和甲型流感病毒的高抗病毒活性以及对大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌、绿脓杆菌和枯草芽孢杆菌的高抗菌活性。此外,Cu-IT具备良好的稳定性和机械强度,可重复使用,并且可以承受反复洗涤。这种制造方法极易放大,可大规模生产,在家用产品、公共设施和医疗环境的抗病毒和抗菌纺织品方面表现出巨大的应用潜力。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41565-022-01278-y