清华张如范教授、南京大学朱嘉教授《Nat. Sustain.》:一种多场景适用的人体辐射制冷织物

发展低能耗的人体热管理技术对于人体健康和可持续发展至关重要。基于辐射制冷(Radiative cooling)的人体热管理技术是一种零能耗方案,可以在不消耗任何能源且无温室气体排放的情况下实现炎热环境中高效的人体降温,是传统高耗能制冷设备(如空调)的有力补充乃至替代性技术。

近日,清华大学化工系张如范副教授课题组与南京大学朱嘉教授课题组合作,在人体辐射制冷织物研究方面取得重要进展,设计并制备了一种可以适用于多种应用场景的辐射制冷纳米纤维织物,并证明该织物在包括室外晴天、室外阴天以及室内的多场景中均展示出优异的人体降温性能和良好的可穿戴性,解决了现有的人体辐射制冷织物应用场景受限的问题,拓宽了辐射制冷技术的应用范围,并有望推动其大规模实际应用。

该研究以“ An All-Weather Radiative Human Body Cooling Textile ”为标题,以研究长文形式发表在国际知名期刊 Nature Sustainability 上。论文通讯作者为清华大学化工系张如范副教授,共同通讯作者为南京大学朱嘉教授。论文共同第一作者为清华大学化工系博士后吴学科和南京大学2020级博士生李金磊。其他合作者包括清华大学化工系博士后张文硕、王宝顺、2019级博士生姜沁源、2020级博士生李润、2021级博士生赵思名、2021级博士生汪菲、2022级博士生赵彦龙、2023级博士生黄娅、武汉纺织大学2019级博士生吕佩。

现有的辐射制冷织物主要分为两类,一类是对人体热辐射高透过的织物(如聚乙烯纳米纤维织物),称之为透射型(Transmission-type)辐射制冷织物。这种织物可以使人体热量不受阻拦地发散到周围环境(通常低于体表温度)中来实现降温。另一类是对人体辐射具有高吸收率的织物(根据基尔霍夫定律,它们对人体辐射也同时具有高发射率),称之为发射型(Emission-type)辐射制冷织物。这种织物可以先将人体热量吸收,然后通过大气层的透明窗口(8–13μm)将之发射到寒冷(~3 K)的外太空来实现高效降温。

然而,现有的无论是透射型还是发射型辐射制冷织物的应用场景是受限的,无法同时在室内和室外(包括阴天和晴天)场景发挥高效的人体辐射降温作用。具体而言,透射型织物的厚度通常很薄,导致其太阳反射率很低;因此人体会大量吸收太阳辐射而被加热,不利于户外(特别是晴天)场景的人体辐射制冷。而发射型织物在室内使用时无法通过大气窗口向外太空散热,其室内降温性能远不如透射型织物。此外,即使在室外场景中,发射型织物的制冷性能也非常依赖大气透明窗口这一散热路径。在阴天条件下,该散热路径会被乌云阻断,导致降温性能大打折扣。总而言之,现有的典型辐射制冷织物通常适用于单一的场景,限制了其广泛应用。因此,开发出一种同时适用于多种不同场景的人体辐射制冷织物具有重要的意义。

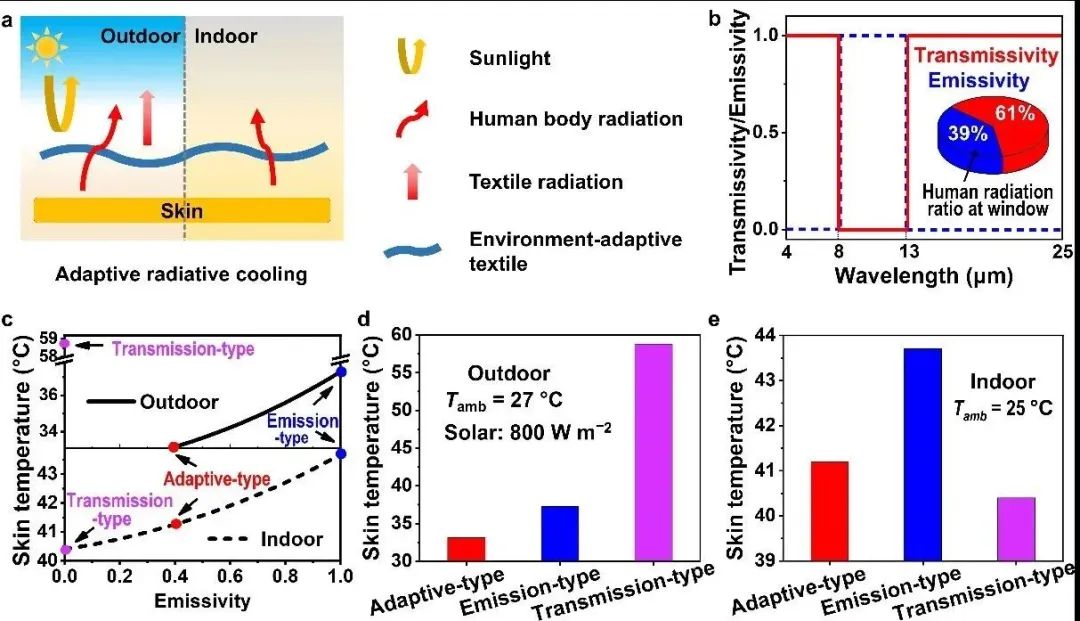

图1.环境适应型发射-透射(Adaptive-type)辐射制冷模型的建立和理论计算

该研究中,作者首次提出了一种适用于多场景的环境适应型人体辐射制冷织物设计的理论模型(图1a)。该模型的特征是在大气透明窗口波段(8–13μm),织物具有高发射率(图2b);而在非窗口中红外波段(4–8μm以及13–25μm),织物对人体辐射具有高透射率。同时,该类织物还兼具高太阳反射率。理论计算结果验证了这种具有独特光谱选择性的辐射制冷织物可以在多场景(包括室内和室外)中实现高效的人体辐射降温(图1c-e)。

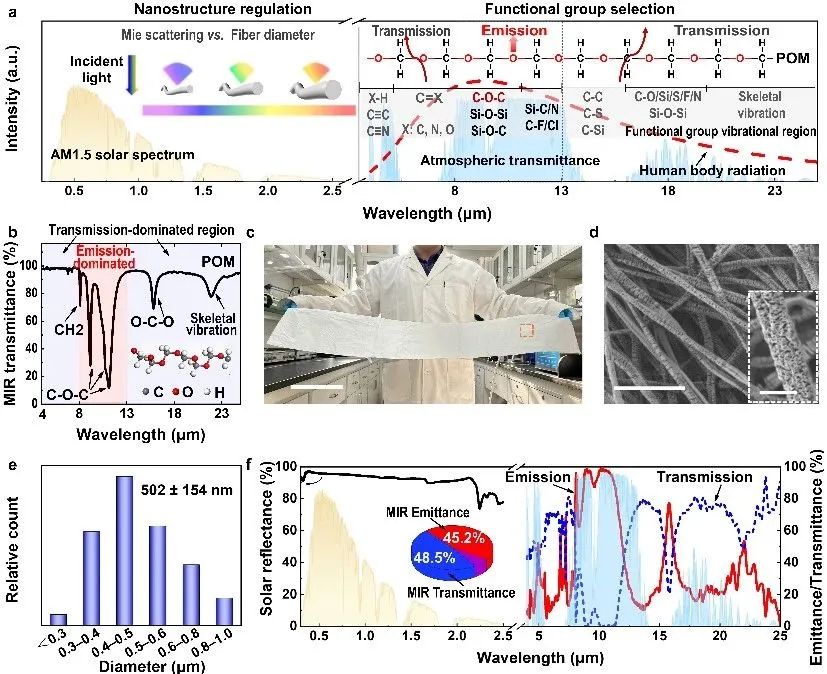

图2.聚甲醛(POM)纳米纤维织物的结构设计与性能表征

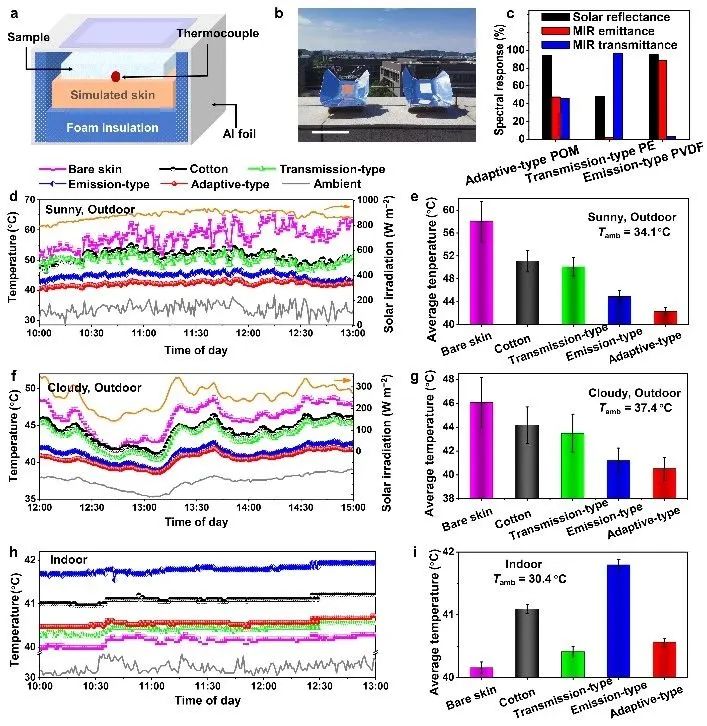

基于理论模型,作者制备了一种具有选择性发射-透射特性的聚甲醛(POM)纳米纤维织物(图2)。该织物选择性地在大气窗口(8–13μm)表现出高发射率(75.7%),在剩余的非窗口中红外波段具有高人体辐射透过率(~70%),同时具备高的高太阳反射率(94.6%)。光谱测试结果表明:聚甲醛纳米纤维织物是一种典型的环境适应型辐射制冷织物。多场景下的测试结果证明,该聚甲醛纳米纤维织物体现出优于已报道的典型辐射制冷织物和商用棉布的人体散热性能,可同时在多种炎热场景下实现高效的人体降温(图3)。具体而言,相比于现有典型辐射制冷织物和商用棉布,聚甲醛纳米纤维织物在晴天室外场景中的降温幅度达到2.6~8.8℃,在多云室外场景中的降温幅度达到0.7~3.6 ℃,在室内场景中的降温幅度达到0.5 ~1.2 ℃(值得注意的是,在室内场景使用时,每降低1℃,意味着空调临界温度可以提高1℃,对应可以节省~7%的能量消耗)。

图3.聚甲醛(POM)纳米纤维织物在不同场景下的降温性能测试

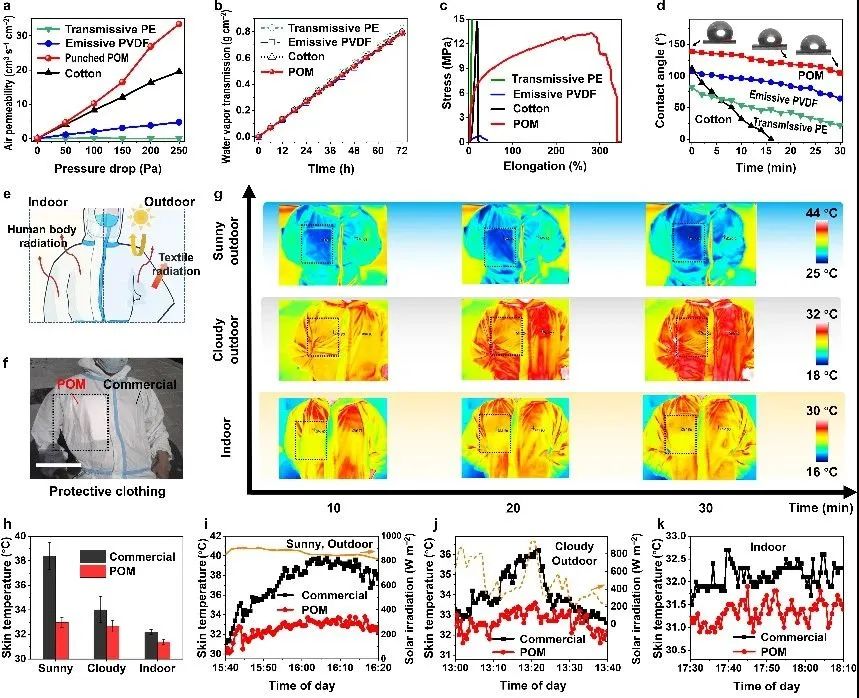

此外,聚甲醛纳米纤维织物还具有良好的可穿戴性(图4),包括高透气性、高水蒸气透过率、高抗拉强度、高耐水性、高耐紫外照射性和高耐环境稳定性等。将聚甲醛织物作为医用防护服时,体现出显著优于商品防护服的制冷性能。在室外强阳光照射(≥800 Wm-2)下,相比于商品防护服,聚甲醛纳米纤维降温幅度达到~6℃,在室内环境中也可以降低~1 ℃。

图4.聚甲醛(POM)纳米织物的可穿戴性测试以及防护服应用

该研究从理论上提出并从实验上实现了一种适用于多场景的环境适应型人体辐射制冷织物设计,也为将来设计更多高效的人体热管理材料提供了新的思路。

该研究得到国家重点研发计划和国家自然科学基金的支持。

原文链接

https://www.nature.com/articles/s41893-023-01200-x

相关进展

清华大学张如范课题组《Adv. Mater.》: 基于悬空碳纳米管网络的超灵敏气流传感器

清华化工系张如范课题组《Nano Lett.》:在锌-空气电池多功能正极材料方面取得重要进展

清华大学张如范课题组《Nano Lett.》: 柔性碳膜负载Co单原子催化剂作为双功能氧催化剂用于无粘结剂锌-空气电池

清华张如范课题组Nano Letters:在钌基多功能电催化剂设计及其在可充电锌空气电池和电解水应用方面取得突破

清华大学魏飞教授与张如范教授Science:揭秘厘米级碳纳米管的抗疲劳性的最新检测技术

南京大学朱嘉教授课题组《Nat. Sustain.》:在界面光热催化实现高转化率酯化反应

南京大学朱嘉教授课题组在太阳能光热调控领域取得新进展:全光谱利用的水电协同联产器件

免责声明:部分资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不意味着赞同其观点或证实其真实性,也不构成其他建议。仅提供交流平台,不为其版权负责。如涉及侵权,请联系我们及时修改或删除。邮箱:chem@chemshow.cn

扫二维码|关注我们

微信号 : Chem-MSE

欢迎专家学者提供化学化工、材料科学与工程及生物医学工程等产学研方面的稿件至chem@chemshow.cn,并请注明详细联系信息。化学与材料科学会及时选用推送。