地球“辐射冷却”效应夜间发电 听起来科幻 科学家已实现零的突破

太阳能、风能乃至地热能等可持续能源发电早已不是新鲜事,夜晚才是用电的高峰期,有没有一种可以全球普适的、相对廉价的新型发电模式,夜间利用某种能量就能发电?近日来自斯坦福大学的一个华人研究小组实现了这一想法。他们提出了利用地球 “辐射冷却” 效应来高效发电的系统,利用辐射制冷的原理,将热量投射到寒冷的宇宙中,再与热电技术相结合,在无法获得太阳能的夜间发出电来。听起来是不是很科幻。使用热电发生器 (TEG) 可以实现每平米超过 2W 乃至 3W 左右的功率密度,这比此前业界报道的相同原理的实验结果高出两个数量级,是该领域的巨大突破。太阳能每平米有180W左右的功率密度,未来可能是一种可再生能源补充。辐射制冷,是指物件透过辐射散去热能的过程。在气象学上,地球表面所吸收的太阳热能到了夜晚会向天空发射出长波辐射,进而地表的温度会快速冷却,产生所谓的“辐射冷却效应”。有了温差就能通过材料内部的热电转化部件利用塞贝克效应(也称第一热电效应),直接将热能转化为电能。这套夜间发电装置未来依赖寻找更具性价比的材料来实现更好的性能,目前相当于实现从 0到1 的突破,初步实现利用地球 “辐射冷却” 效应来在夜间高效发电。下一步研究小组设想把这套发电系统跟太阳能发电结合起来,做出一个 24 小时都能够发电的装置。

新纪录:辐射冷却可让物体降温42℃

原标题:新纪录:辐射冷却可让物体降温42℃

科技日报北京12月13日电 (记者张梦然)英国《自然·通讯》期刊13日发表的一篇能源论文,报告了一种采用辐射冷却技术的装置,其冷却效果创下世界纪录。该技术可以将热量驱散至太空,而论文所述装置最高可以将小型物体的温度降低42℃,展示了利用辐射冷却实现大幅度降温的巨大潜力。

各种物体(如计算机)的冷却会消耗大量能源,因此需要新的解决方案来减少能耗。其中一种具有潜力的方法为辐射冷却,也就是物体透过辐射散去热能的过程,理论上只要是绝对温度不为0的物体,就会向周围的空间辐射能量。但要利用该方法实现冷却,就需要依赖所谓的“地球大气透明窗口”,特定波段的热辐射可经过该窗口发散至寒冷黑暗的太空。

此次,美国斯坦福大学研究人员范汕洄及其同事制造了一种辐射冷却装置,至少可以使物体温度比环境温度下降33℃;在阳光照射期间,最高可降低42℃。而之前,辐射冷却在白天仅能使温度下降5℃左右,在夜晚使温度下降15℃至20℃左右。新装置降温幅度明显,刷新了该领域的世界纪录。

研究团队报告称,通过透明窗口将热释放至太空的高选择性热辐射器,是该辐射冷却装置得以取得创纪录冷却效果的关键。另外,论文作者还做出了理论分析,证明其较环境温度下降60℃也是可能的。

虽然目前的设置还无法在超大规模的物体,比如大型建筑物上实现冷却,但是该新成果仍然向世人展示了利用辐射冷却实现大幅度降温的潜力。

英国《自然·通讯》期刊在201 6年1 2月1 3 日发表的 篇论文报告了一种采用辐射;令却技术的装置,其冷却效果创下世界纪录。该技术可将热量驱散至太空,并能将小型物体的温度降低420(二,展示了利用辐射冷却技术实现大幅度降温的巨大潜力。

1个回答

2022-05-30

·

TA获得超过3350个赞

关注

太阳能是近年备受瞩目的再生能源技术,通过一片片蓝色太阳能电池将阳光转换成电力,随着技术成熟、成本下降,设备量也越来越多,只可惜这些发电的面板到了夜晚、遇到阴天就无能为力,毫无用处。

虽然太阳能系统可以配备电池,把日间能量储存下来供夜间使用,但成本还是比较高,对此,加州大学戴维斯分校团队想研发出截然不同的太阳能板,不仅白天可以发电,夜间也可以,让太阳能板在夜晚不再无用武之地。

根据团队发表在《ACS Photonics》的研究,如果说太阳能板是吸收并将阳光转换成电力,那么这个「反‧太阳能(anti-solar)」就是把地球当成热源、夜空做为散热器,利用深空与辐射冷却概念,研发散发长波辐射的热辐射太阳光电(thermoradiative photovoltaics)。

这种热辐射电池会收集周围的热能和废弃热能,将部分热量做为热辐射传递到大气中,通过此方法来发电。 加州大学戴维斯分校电机工程系教授 Jeremy Munday 表示,不管是一般的太阳能,又或是热辐射太阳光电,这两种太阳能板都是种「热机(heat engines)」。

一般的太阳能板是吸收阳光后,产生电压形成电流,而反‧太阳能虽然是太阳能板散发热辐射、以相反的过程产生电压和电流,但都会发电。Munday 表示,虽然新面板使用材料跟一般太阳能板不一样,但原理是一样的。

目前主流太阳能板材料为硅晶,只能吸收近红外光、可见光及紫外光,波长较长的红外光则完全无法吸收,而现在团队则正持续研究可吸收长波长的汞合金(mercury alloys,汞齐)。最后他们研发出理想状态下,夜间发电量为每平方公尺 50W 的太阳能板,虽然发电量仅是传统太阳能板白天时的四分之一,但仍代表太阳能板踏入新的领域,未来也将会继续提升发电量和转化效能。

Munday 接受 CNN 采访时指出,新型太阳能板也可以装设在工厂,通过吸收废热来实现碳中和。

而该团队也并非第一个瞄准辐射冷却来发想的科学家,事实上过去就有科学家善加利用辐射冷却效应,研发出建筑冷却系统。2019 年 9 月,加州大学洛杉矶分校与斯坦福大学科学家也用相同原理研制出热电设备,通过聚苯乙烯绝缘体、镀铝聚酯树脂薄膜与黑色铝制圆盘,善用材料里外温差,将之转换成电压,新型热电设备每平方米能产生 25 mW 的电力,也能点亮小型的 LED。

23岁中国博士生创造“辐射冷却”发电新纪录,性能提升120倍

2020-09-04 | DeepTech深科技

收藏(0)

|

阅读(40)

利用太阳能、风能乃至地热能等可持续能源发电,如今早已不是什么新鲜事,但是通常也会面临一些明显的短板问题,例如,太阳能在夜间就没办法发电。

而一般来讲,夜间才是人们用电的高峰期,那有没有一种可以全球普适的、相对廉价的新发电方式,利用地球夜间的某种能量就能发电?这并不是异想天开,来自斯坦福大学的一个华人研究小组就实现了这种想法。

研究人员提出了一种利用地球 “辐射冷却” 效应的高效发电系统,该系统利用辐射制冷的原理,将热量投射到寒冷的宇宙中,再与热电技术相结合,在无法获得太阳能的夜间发出电来。

通过多层材料和结构的创新,研究人员使用热电发生器 (TEG) 可以实现每平米超过 2W 乃至 3W 左右的功率密度,这比此前业界报道的相同原理的实验结果高出两个数量级,是该领域的巨大突破,足以为一些 LED 照明器件、模块化传感器等持续供电。

当然,这一数据与太阳能每平米 180W 左右的功率密度相差很大,意味着相关研究未来的应用场景,更可能是太阳能之外的一种可再生能源补充。

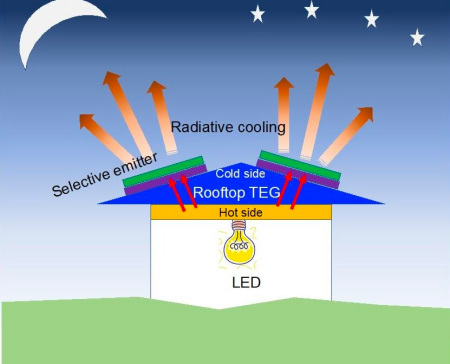

图|一种离网低成本的模块化发电装置,利用辐射冷却有效地为夜间照明提供电能(来源:范铃羚)

该研究日前发表在美国光学协会(OSA)的《光学快报》(Optics Express)上,使低成本高效率的夜间发电技术成为可能,论文的第一作者范铃羚是南京大学物理系毕业生,2018 年入学斯坦福大学攻读博士,今年 23 岁,师从华裔科学家、斯坦福大学电子工程教授范汕洄,所在的研究小组涉及等离激元学、超材料、硅光子学、光伏、量子光学和计算电磁学等多项交叉的基础科学和应用研究。

何以夜间持续发电?

想必很多人都比较好奇,这种利用 “辐射冷却” 来发电的技术原理是怎样的?范铃羚对 DeepTech 解释说:“通俗来讲,这套系统利用的是一种热量的‘定向流动’,把温差转化成电能。”

这里有一个概念叫辐射制冷,是指物件透过辐射散去热能的过程。在气象学上,地球表面所吸收的太阳热能到了夜晚会向天空发射出长波辐射,进而地表的温度会快速冷却,产生所谓的“辐射冷却效应”。

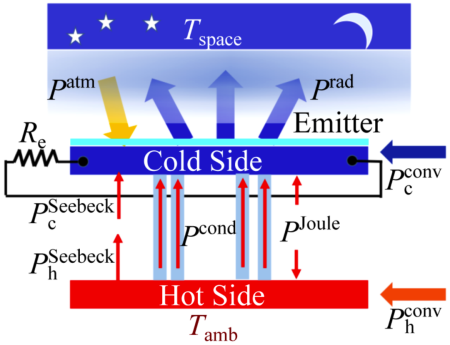

利用这样的原理,这套夜间发电系统的能量 “进口” 是来自于地球夜间的大气,比如夏天气温可以达到三十八九度,通过热端材料能够给这个系统输入能量,而冷端的输出就是如何把能量最高效地发射到外太空。

范铃羚表示,这里的关键是通过一些材料的设计创新实现了选择性消光,简单来说,就是把热端的能量集中在一些特定的波段和角度进行发射,这样就能克服大气层的吸收以及一些其他的消耗,把能量最高效地发射到外太空去。

图|“辐射冷却”发电的原理细节(来源:Optics Express)

于是在系统的热端 - 冷端之间,就出现了一个非常恒定的温度差。得益于材料和装置创新,这套系统能够把热量尽可能多地输入进来,也能够把热量最大化地发射到外空去,然后就有了热量的流动,在进和出这两端就形成温差,有了温差就能通过材料内部的热电转化部件利用塞贝克效应(也称第一热电效应),直接将热能转化为电能。

热电转化部件具有体积小、无噪声、可靠性高等特点,被业界认为是一种绿色环保的发电方式,而现在与辐射冷却技术的结合碰撞,激发了更多的科研思路,让一些看似不可能的事情正在发生。

完全没有其他的能源消耗,就能够利用温差可持续产生电,是不是有点儿不可思议?范铃羚介绍,这项研究的基础其实是在导师此前的研究成果上的一种延展。

范汕洄团队早在 2013 年提出了一种 “辐射制冷” 技术,2014 年曾发表在《自然》上,在杂志封面也曾被提及,那是一种无需任何电力输入即可进行冷却的被动制冷策略,研究人员发明了一种集成光子太阳反射器和热发射体组成的 7 层材料薄膜,把这种薄膜置于建筑物屋顶,就能让建筑物内部的热辐射远红外光(8-13 微米)散发出去,同时还能反射外部太阳光,实验证明,在直射阳光下,辐射冷却材料能实现低于周围空气温度近 5 摄氏度的效果。

图|范汕洄团队的研究 2013 年被《自然》杂志在封面推荐(来源:Nature)

回顾当时的论文,其实有一句话非常有趣:宇宙中的寒冷与黑暗可以用作可再生的热力学资源。

这句话可以解释接下来的另一个重要疑惑:既然是利用所谓的 “温差” 来夜间发电,那么这个发电系统在冬天或夏天气温差距很大的条件下,发电效率是否会大幅受到影响?这直接关系到这项技术的实际应用性。

范铃羚表示,通常情况下,气温如果太低,材料的发电效率确实会降低一些,但在这项研究中并没有观察到明显的降低,原因是通过真空装置和多层膜结构强化对流效应去克服,就目前整套系统来说,在我们能考虑到的温度区间内,发电的效果一般都没有特别大的变化

具体而言,我们常识里所谈论的气温是摄氏度(°C)单位,而热力学温标叫做开尔文(K),摄氏度以冰水混合物的温度为起点,开尔文则是以绝对零度作为计算起点,即 - 273.15℃=0K,因此,在换算上:[K] = [°C] + 273.15

重点来了,太空的 “温度” 一般被认为是 3K 微波背景辐射 (-270°C,接近绝对零度)。因此,外太空始终是一个非常低且持续稳定的“冷端”,而在地球上,零下或者零上三四十摄氏度可能已经逼近人类居住地的气温极限了,但这几十摄氏度的温差相对于太空 3K 的温度来讲,地球温度一直都是 230K 到 300K 左右的热端,用于制冷发电的热机两端的温差总是远远大于地表温度的波动,因此地球四季气温的变化,对这套夜间发电系统的性能而言影响并不是很大,完全可以通过材料或装置创新进行克服弥补。

这便是为什么说 “宇宙中的寒冷与黑暗可以用作可再生的热力学资源” 的缘由。

图|地球的夜晚(来源:NASA)

印象比较深刻的 “尴尬” 事

关于这项研究的创新点和突破点,范铃羚对 DeepTech 表示,这套发电系统其实是做了一次系统性的优化,发电性能相比业界此前的研究提升了约 120 倍。而这种计算结果需要对多方面参数进行组合优化,例如对流系数、材料的消光系数、热电材料的转化效率以及内部能量消耗的控制等,研究人员优化了热电发电的每个步骤,然后进行组合试验寻求最优值。

除了上文提及创新设计了一种选择性 “发射器”,该“发射器” 连接在发电系统的冷端,大幅提升了辐射冷却过程,另外一个创新点就是在这次材料优化方面运用了机器学习的方法,来寻找最优材料组合,比如材料种类以及多层结构的厚度等,以产生最佳的共振效果。

尽管最终的研究结果还算令人满意,但这项研究让范铃羚印象最深刻的经历,却是一次“纰漏”。

“我最开始的时候对于热电知识了解其实比较有限,这项研究总共做了大概一年多,研究最开始我模拟出来一个性能非常好的发电功率,一般来说,大家对性能表现这么好的材料都会非常惊讶,但是我科研组内的老师包括比我年长的师兄们,他们说你应该忽略了一些内部能量损耗,然后我又重新来思考了这项研究。”

运用热电效应将温度差直接转换成电能,目前大致上转换效率约为 5%-8%,而此前参考的很多研究论文并未提及内部消耗的参数,因此在研究初期,范铃羚没有把消耗参数维度考虑在内。

“这件事让我得到了一个‘教训’,就是别人的论文里说明了一些东西,我们在新的实验情况下,需要重新去审视它,例如内部的损耗情况到底能不能忽略,不能全部就认为前人是对的。”范铃羚说。

这套发电系统也许还有更大的性能提升空间。范铃羚认为,如果能做 100 层的膜结构优化(本研究中是 7 层材料薄膜),得到的材料也许会更好。那样的话,可能会真正利用机器学习去计算大量材料参数组合对比,这次研究中其实并没有用到很复杂的具体算法,只是用了一些机器学习的思路,然后找到了一些团队认知范围内的理想材料。

这套夜间发电装置的未来比较依赖更好的材料发现,寻找更具性价比的材料来实现更好的性能,目前这项研究相当于是从 0~1 的突破,初步实现利用地球 “辐射冷却” 效应来在夜间高效发电。

24 小时可持续发电的新思路

提到下一步研究,范铃羚的设想是把这套发电系统跟太阳能发电结合起来,然后做出一个 24 小时都能够发电的装置。这可能需要辐射冷却系统的热端和冷端进行自动的交替重置,好处是,这项发电技术不需要储能装置,可直接连接到普通 LED 灯乃至路灯提供电能。

另外,这项研究还探索了在不同热对流条件和 TEG 参数下,对发电系统的影响,从论文结论来看,降低冷端有效对流系数具有最大的改善系数,其次是增大热电优值(ZT)系数,然后增大热端对流系数,而改变 TEG 与辐射冷却器的面积比影响较小,证明这套系统可以实现接近卡诺热机设定的热力学极限的性能。

从应用层面来说,范铃羚表示,最大规模应用还是为居民日常照明供电提供新的可能,尤其是对于那些偏远农村或是比较落后的国家地区,当地没有发达完善的电网,也没条件建设太阳能、风能发电装置,这种低成本可持续的发电装置就能满足基本的照明需求;另一个主要的商业应用领域可能在工业界,比如很多移动通信基建中的低功耗传感器,该方式可作为一种低成本供能的补充方案。

你是否设想过这样的场景:在炎热的夏天不需要空调,就能保持室内凉爽?有没有一种方式可以将地球上的热量,以不消耗任何能源的方式释放到寒冷的太空?这些理想的甚至带点科幻味道的情景能实现吗?东南大学机械工程学院陈震教授用一项新技术给了我们一个肯定的答案,那就是——辐射制冷。

什么是辐射制冷?

辐射制冷,指的是使温度较高的物体向外界辐射能量以降低温度的方法。太空辐射制冷,就是通过辐射制冷材料,以红外辐射方式将热释放到寒冷的太空,实现材料自身降温制冷。

霜和露水: 自然中的辐射冷却

陈震说,在生活中我们已经感受过了自然状态下的辐射冷却。比如,霜和露水就是一种自然的辐射制冷结果,但这种自然现象只能在夜晚出现,因为在白天太阳会源源不断地给予大地热量。要在白天实现远低于环境温度的辐射冷却效果,不仅要阻断太阳的加热效应,还必须隔绝周围环境与设备的换热。

古人如何利用 “辐射制冷”制冰

陈震告诉记者,他读到的关于辐射制冷的最早记载是在公元前4世纪,波斯人利用辐射制冷技术制冰,那里很干燥,有很多沙漠,尤其秋冬之际,地面温度非常低,夜间他们在地面挖一个水槽放满水,第二天就会变成冰。这是因为,如果空气温度只比冰点高一点,水释放出热量会使水温低于周围空气的温度,从而让它结冰。

陈震教授

【研究设想】

通过“大气层被子”上的“窟窿”

将热量排放出地球之外

为了方便读者理解,陈震用了一个形象的例子:我们可以将包裹着地球的大气层想象成一床巨大的“被子”,“被子”里面的地球保持着适合人类居住的温度,而“被子”之外则无比寒冷,不适合人类生存。“被子”保护着地球免受宇宙的严寒入侵,但它允许太阳光的射入,当吸收了太阳光的地面再次将能量辐射出去的时候,能量会转变为无法透过大气层发散的红外辐射,最终被“被子”挡住,地球也就越来越“热”,这便是常见的“温室效应”。

那要怎样才能突破“被子”的“防守”,给地球降温呢?陈震解释,其实这层包裹地球的“被子”并非完美无缺,它上面存在着一些大大小小的“窟窿”,这些“窟窿”不是实际的物理空间,而是一些特定的波段,“我们想,能不能做出一个器件,只对‘窟窿’上的波段进行辐射,从而将热量排放出地球之外。”

辐射制冷实验装置

【实验成果】

实现24小时昼夜不间断降温

太阳能利用与辐射制冷合二为一

陈震告诉记者,辐射制冷技术正是透过这些“窟窿”,把热量释放到外太空去。但光实现“散热”还不够,“根据物理定律,热量总会自发地从热端去往更冷的一端。地球之外是更冷的外太空,所以散热不成问题。不过,还得保证,这个器件在‘散热’过程中,不会吸收比自己温度更高的热量。”

经过多年实验,斯坦福大学Shanhui Fan教授团队利用光子学设计,首次设计出了这样的一款器件,它一方面只会对应“窟窿”上的波长辐射散热,另一方面也能对温度更高的热量做到“熟视无睹”,只“看得见”比它更冷的外太空。最终在二者的结合下,首次实现在太阳直射情况下辐射制冷至环境温度以下的制冷效果。这一颠覆性结果立刻引起了国内外学者的研究热潮。

2018年,陈震发表了一项重要研究成果——太阳能吸收器加热到高于环境温度24℃,并提供遮阳效果,使辐射冷却器达到低于环境温度29℃。通过此装置既收集了太阳能又实现了辐射制冷。这是人类第一次把这两种热力学资源结合起来利用。

目前,陈震的实验结果可以实现连续24小时低于环境温度平均37℃的制冷,最大温差可达42℃,是迄今为止辐射制冷实现的最高纪录。

辐射制冷有哪些“用武之地”?

作为一项绿色科技创新技术,辐射制冷技术既不消耗能源,也不会排放温室气体,甚至可以帮助收集可再生能源,为人类发展和环境保护提供新方法。

为建筑物“降温”、做功发电

陈震介绍,目前辐射制冷技术可以跟很多的技术结合起来应用,最简单的应用就是制冷,像空调一样给建筑降温,“比如说,在建筑物的屋顶上铺上这种材料,它能代替一部分空调的作用。”

此外,还可以将太阳能利用与辐射制冷合二为一,用来发电。陈震解释道,因为太阳比地球更热,太阳的温度在6000k(开尔文,温度单位),而地球只有300k,从热力学的角度看,这些温差就可以用来做功,最后以电的形式表现出来。“辐射制冷技术也是同理,只不过辐射制冷技术使用的并不是热源,而是外宇宙这个冷源。宇宙很冷,能达到零下270℃,而地球有二三十℃,300℃的温差就可以做功发电了。”

辐射制冷还可以通过给太阳能电池板降温的方式提升电池板效能,“太阳能电池板每降温1℃,太阳能电池的相对效率便能提升0.5%。别小看这0.5%,每年整个太阳能产业通过改进科技而提高的效率仅在0.1%左右”,陈震说,采用辐射制冷后,太阳能电池板温度能下降20℃以上,太阳能电池板的寿命也会随之延长。

不消耗能源就可以产生水

水资源的问题是排在能源之后的第二大世界难题,对比现有的海水淡化技术,虽然海水淡化可以产生大量的水,但会消耗大量的能源。“辐射制冷的产水方式不消耗任何能源,”陈震说,“未来,我们希望可以设计合适的表面材料,让它可以最大化产水量。”陈震透露,他们目前已经在南京做完了相关实验,未来他将带领团队去西部干旱地区或沙漠地区开展进一步实验。

辐射制冷能产水,在自然界中并不稀奇,植物上的露水其实就是经典案例,植物通过自身的调节,使其温度降至露点以下,最终在表面形成露水。

【限制条件】

辐射制冷虽好,但不是万能的

尽管有诸多“用武之地”,但这项技术也存在不足。陈震说,“以空调为例,一般来说,家用空调的功率一般是几千瓦,而受到物理学限制,辐射制冷目前单位面积制冷的最大功率为150瓦左右。如果想要达到一千多瓦的功率,则需要近10平方米的辐射制冷装置。功率要求越大,装置面积也越大,这是此项技术的一个弊端。”

天气、湿度也是制约因素,辐射制冷技术受天气影响较大,换句话说,如果空气湿度较大,大气透明窗口便会变小,影响热量的释放,因此,这项技术更适合应用在一些较为干燥的地方,因为干燥地区大气透明,“窟窿”就越大,“散热”就越多。

斯坦福学者让太阳能电池在夜间发电,功率可达50毫瓦/平方米

湃客:机器之心 2022-04-18 09:04

机器之心报道

编辑:杜伟

研究者表示,他们设计的光伏电池装置可以为 LED 灯或者手机充电。

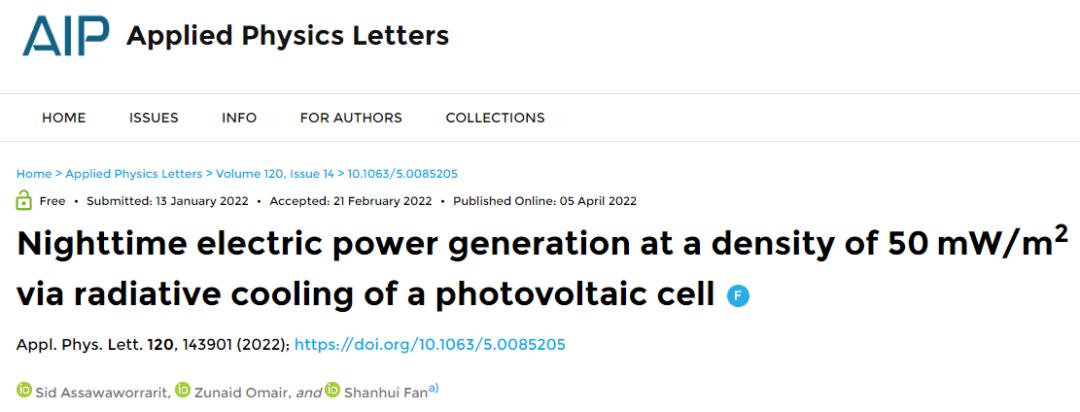

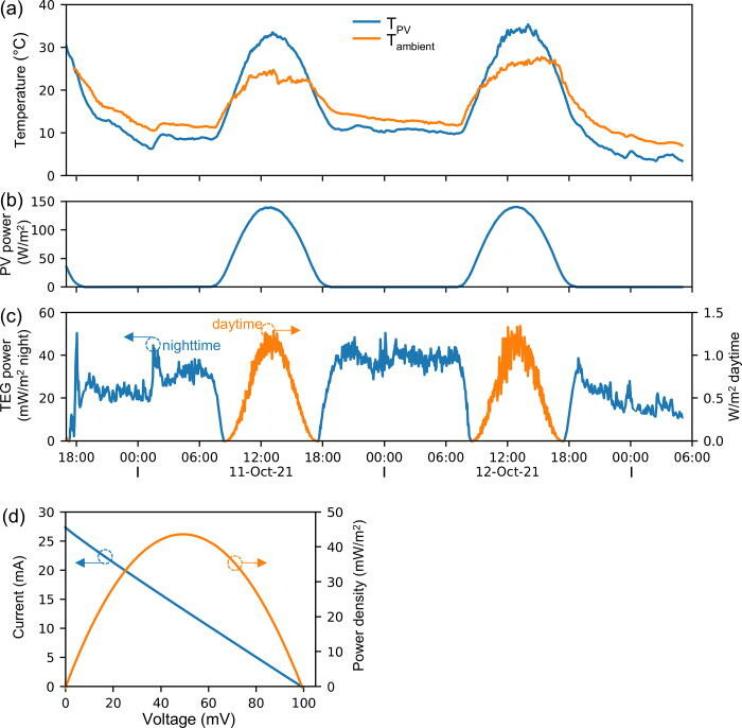

通过利用太阳能电池板和周围空间之间的温差,工程师们已经制造出了可以在夜间发电的太阳能电池。与日间太阳能电池每平方米发电 100 至 200 瓦相比,夜间功率可以达到 50 毫瓦 / 每平方米。

这项研究近日发表在《应用物理快报》上,论文的标题为《Nighttime electric power generation at a density of 50 mW/m^2 via radiative cooling of a photovoltaic cell》,作者分别来自斯坦福大学和 ASML 公司。

论文地址:https://aip.scitation.org/doi/full/10.1063/5.0085205

论文作者之一、斯坦福大学电气工程教授 Shanhui Fan 表示,「对于 LED 灯、手机充电或者为小型传感器充电等低功率密度应用来说,夜间发电的太阳能电池在经济上很有趣。」

Shanhui Fan

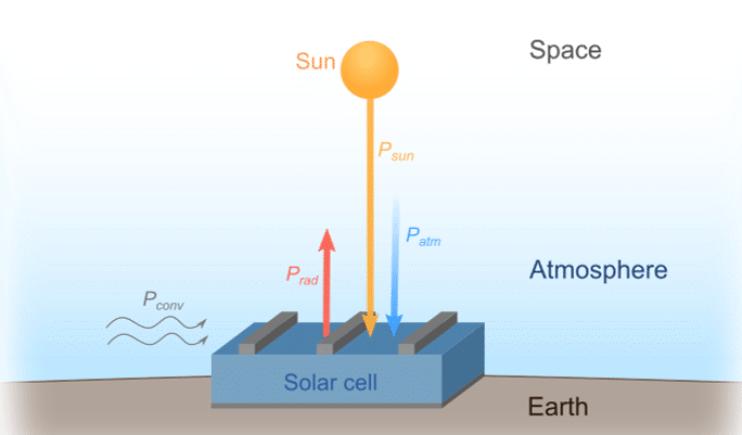

Fan 及其同事利用了辐射冷却的概念,在这种现象下,材料在吸收了一整天的太阳能之后将热量辐射到天空中。其他人之前已经利用这种现象来制造冷却涂料和节能空调。并且,由于这种现象的影响,朝向天空的标准太阳能电池在夜间的温度低于周围空气的温度,这会导致热量从周围空气流向太阳能电池。Fan 等正是利用这种热流动来发电。

辐射冷却原理图。图源:法国里昂国立应用科学学院。

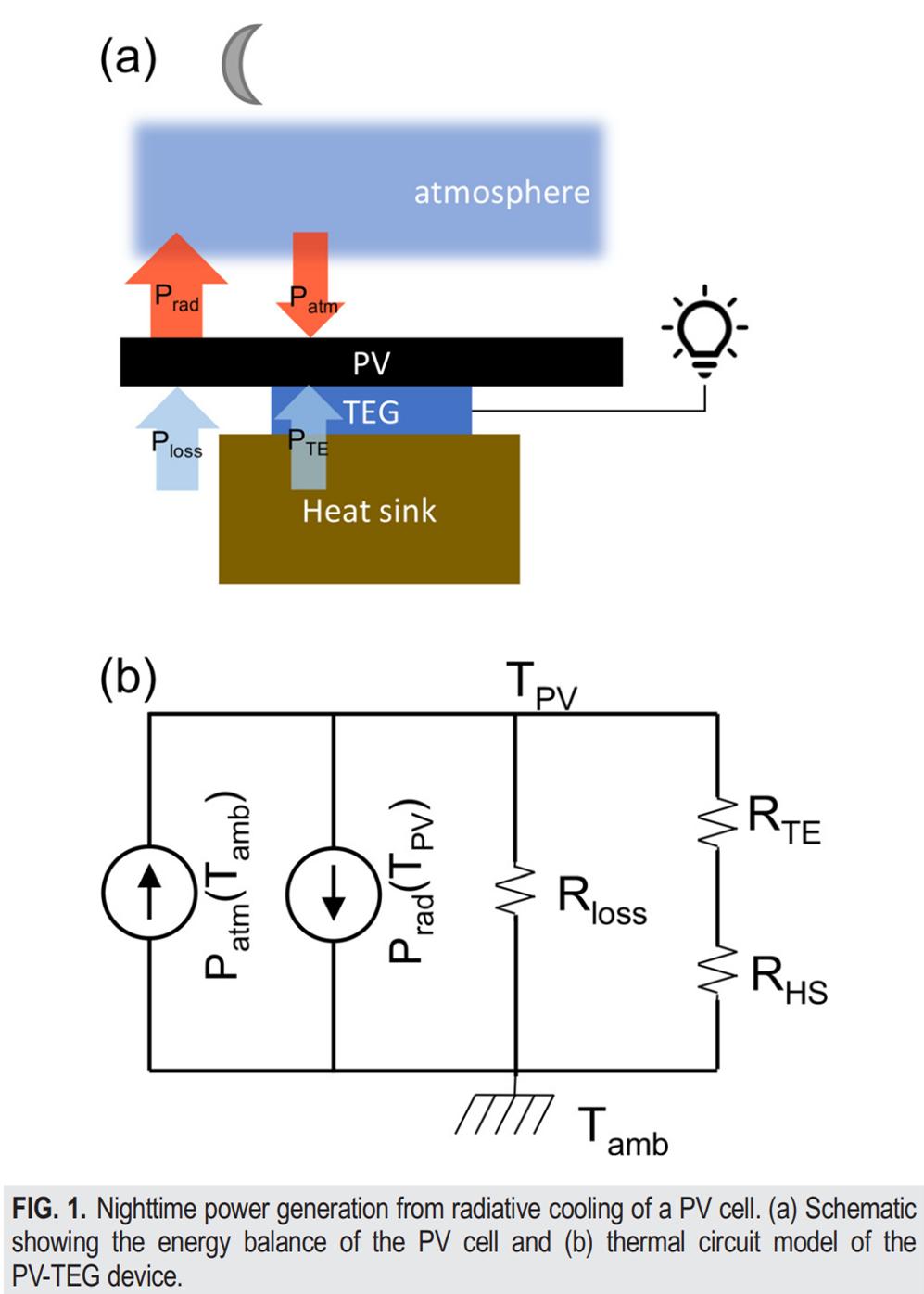

为此,研究者将一块光伏电池(PV)与商用热电发电机(TEG)模块集成在一起,将温差转换为电能。其中,TEG 位于太阳能电池下方,它们之间的铝镀片材料将热量从太阳能电池传导至 TEG。TEG 的另一侧通过一个散热器连接到周围空气。下图 1 为夜间利用光伏电池的辐射冷却发电流程。

虽然现有太阳能电池板在利用 TEG 改装后可以在夜间发电,但使这些设备协同良好工作的关键是太阳能电池与 TEG 之间的热接触非常紧密,这是改装方案必须克服的一个挑战。

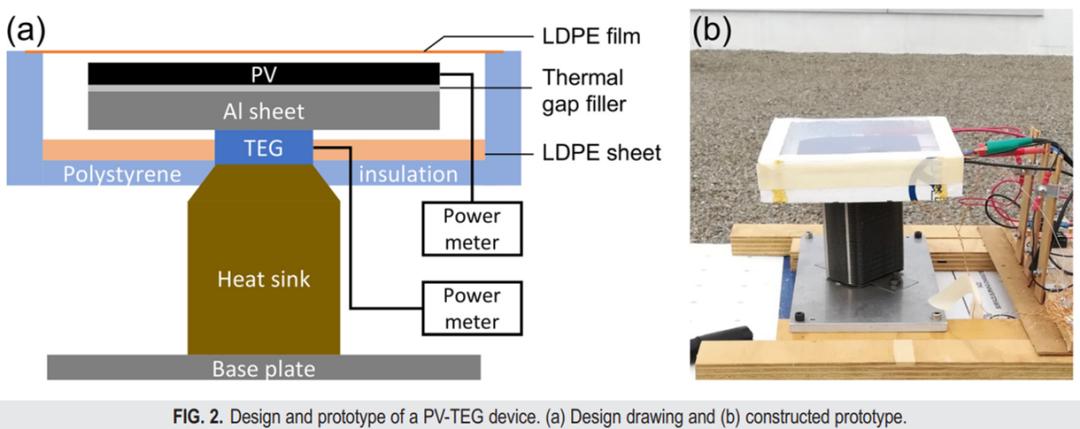

PV-TEG 设备的设计原理图和原型机。

2021 年 10 月,研究团队在斯坦福大学的一处屋顶上对 TEG 集成的太阳能电池原型机进行了为期三天的测试。结果发现,夜间发电达到了 50 毫瓦 / 每平方米。他们估计在更热更干燥的气候中,相同的装置可以达到 100 毫瓦 / 每平方米。

多天的温度和功率测量。

Fan 表示未来还有很大的改进空间,毕竟他们使用的传统太阳能电池不是为辐射冷却而设计的。它发射波长 10 微米左右的中红外范围内的热波。通过调整发射波长,太阳能电池可以在夜间变得更冷,从而增加温差以及 TEG 产生的功率。

他表示,「原则上可以设计太阳能电池的热发射特性,以在不影响太阳能性能的情况下优化它的辐射冷却性能。我们的理论计算表明有可能达到数百毫瓦甚至 1 瓦。」

目前,研究团队计划设计新的太阳能电池来改进夜间发电,并扩展他们的原型机。成本可能是一大难题,这是因为 TEG 通常是由昂贵的材料制成。团队还没有进行详细的成本分析,不过 Fan 认为,他们必须将 24 小时太阳能电池与夜间装置进行比较,后者装置在白天产生太阳能然后再夜间使用电池获得电力。

相比电池通常的五年使用寿命,TEG 模块的使用寿命要长得多,根据研究者的初步计算,在一些应用场景中热电可能要胜过电池方法。

参考链接:https://spectrum.ieee.org/solar-cell