当前,温室气体1临的两个严峻的环境问题,目前世界各国都在积极解决这两个问题。为此,联合国政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change,IPCC)也在最新发布的报告《气候变化 2022:减缓气候变化》中明确提出全球“碳达峰”的具体要求。

该报告指出,“为了将全球变暖限制在 2015 年《巴黎协定》中提出的比工业化前高 1.5℃ 的水平,全球温室气体排放最迟需要在2025年达到峰值,并在 2030 年之前减少 43%,同时将甲烷排放减少约三分之一。”

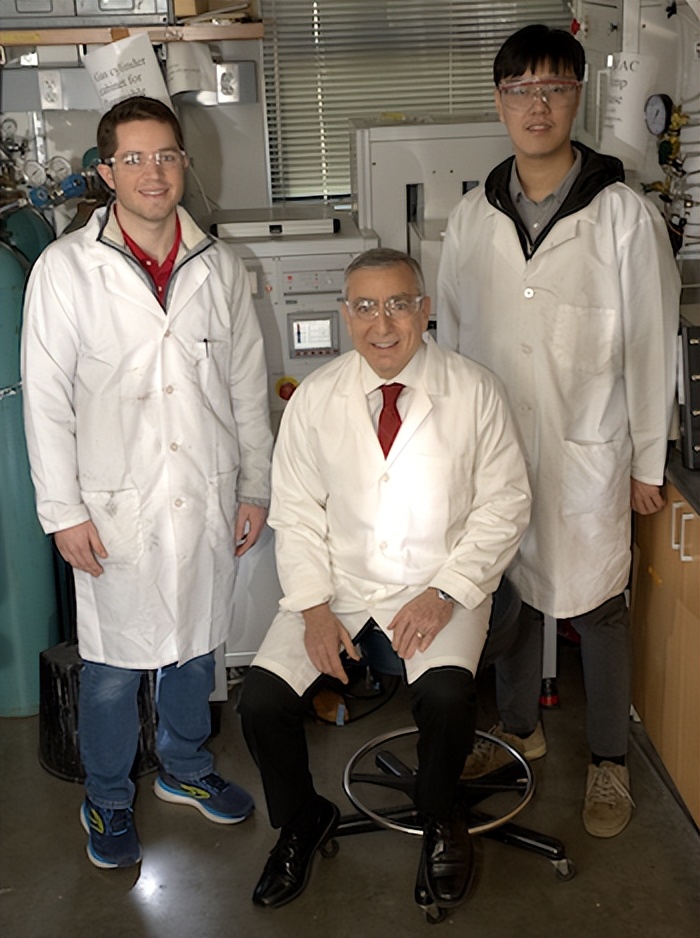

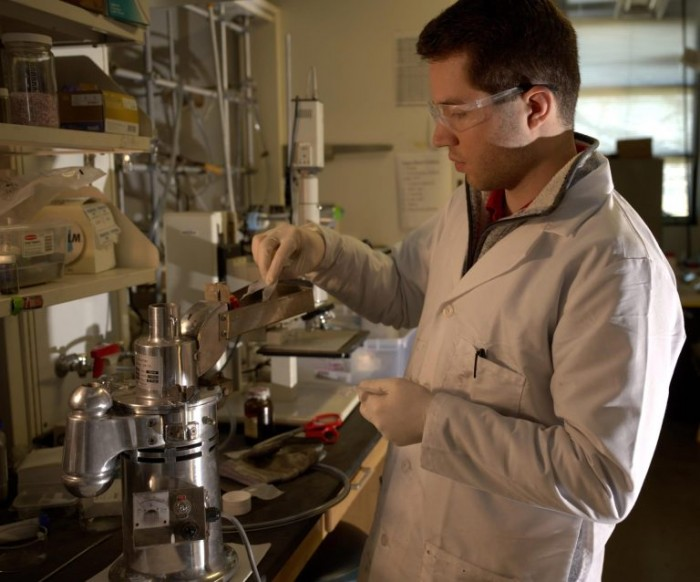

(来源:莱斯大学)

(来源:莱斯大学)

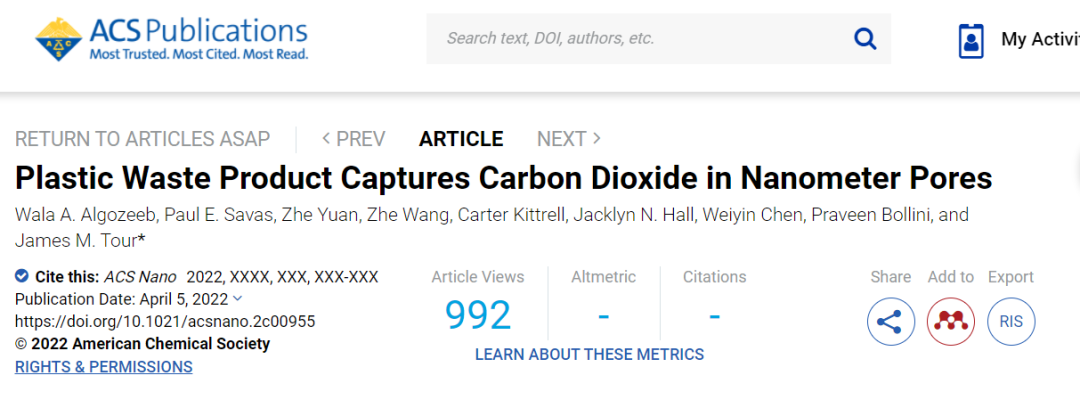

4 月 5 日,相关论文以《用废弃塑料衍生材料中的纳米孔捕集二氧化碳》(Plastic Waste Product Captures Carbon Dioxide in Nanometer Pores)为题发表在 ACS NANO 上 [1]。

图丨相关论文(来源:ACS NANO)

图丨相关论文(来源:ACS NANO)

“这种废弃塑料衍生材料可以用于处理发电厂产生的烟道气,以防止二氧化碳进入大气,”图尔对媒体表示,“这是在解决一个问题(塑料废物)的同时解决另一个问题(二氧化碳排放)的好方法。”

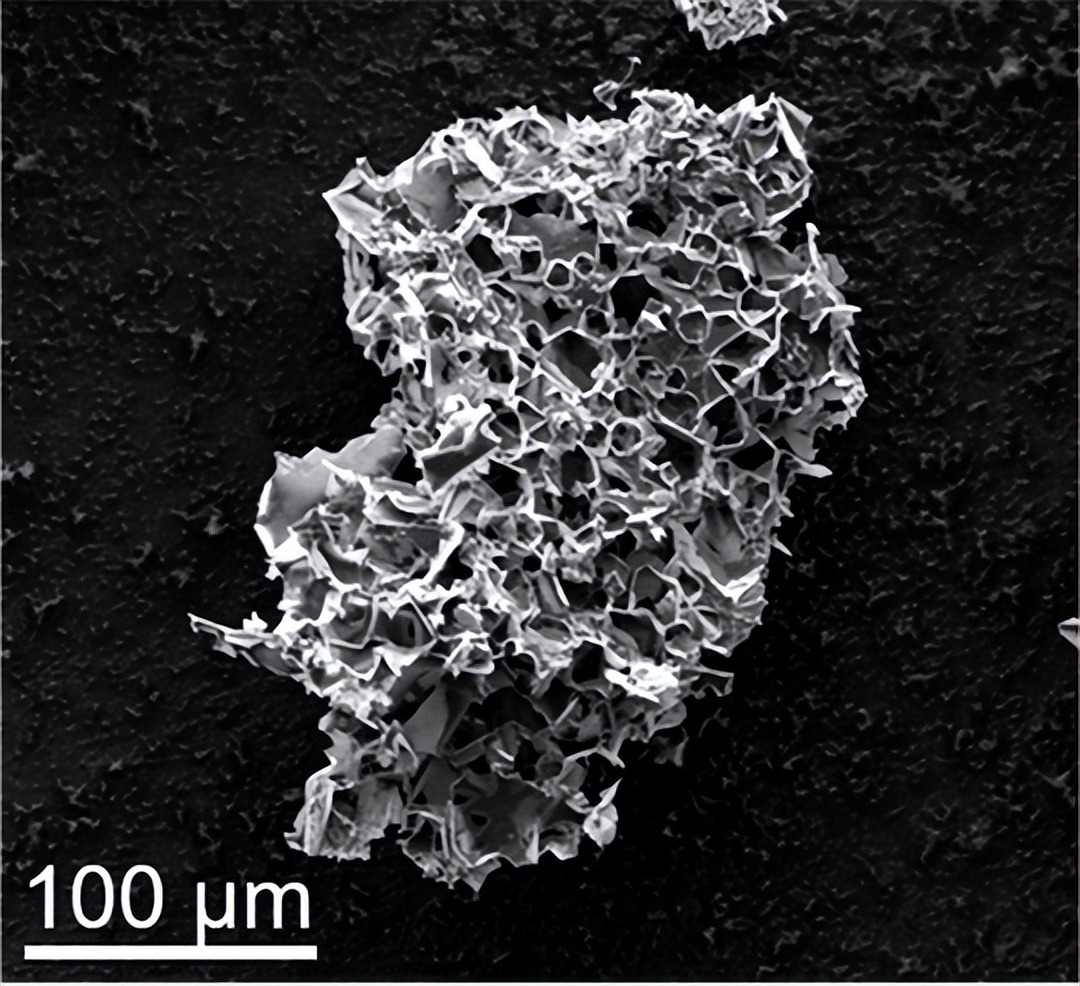

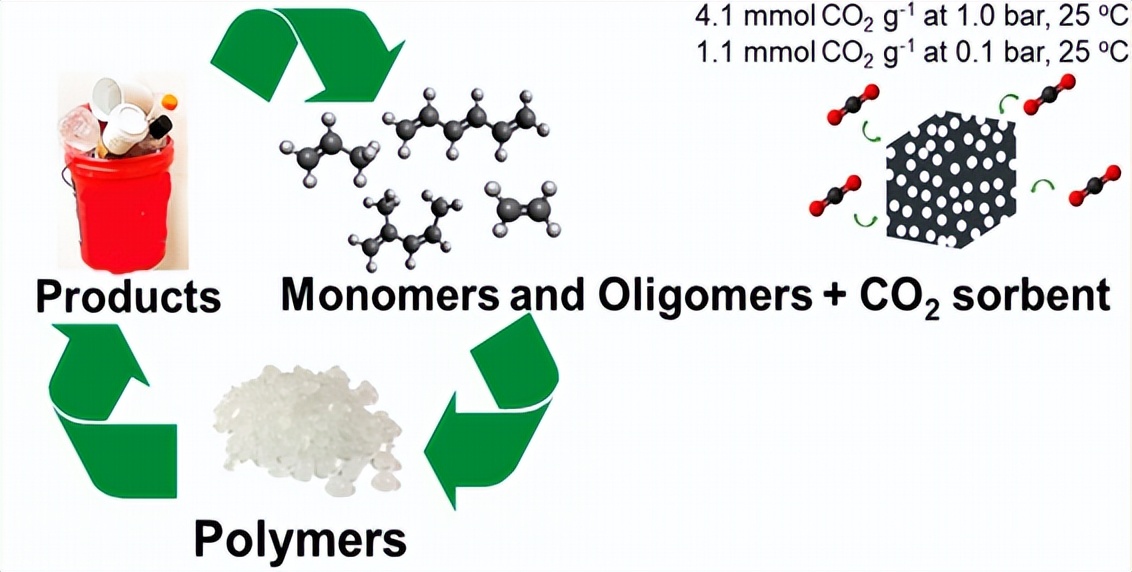

将塑料废弃物热解是处理塑料污染的化学方法之一,但是热解的固态产物通常没有实用价值。在该工作中,研究人员在塑料热解时采用乙酸钾作为催化剂,将部分塑料转化为了多孔的活性炭。该活性炭具有丰富的宽度为 0.7-1.4 纳米的微孔,适合吸附二氧化碳。同时,在该材料的制作过程中,还会产生一种蜡副产品,而该产品也能用于洗涤剂或润滑剂的回收。

“在以往的工艺中,通常会在塑料热解过程中产生油、气体和蜡,但不包括固态碳副产品。在乙酸钾的参与下,塑料转化成为的活性炭在室温条件下,能够容纳高达自身重量 18% 的二氧化碳。”图尔表示。

(来源:ACS NANO)

(来源:ACS NANO)

具体来说,在以往研究中,氢氧化钾通常被用作制备活性炭的活化剂,但它具有腐蚀性,并且不利于人类健康。而采用乙酸钾作为活化剂,腐蚀性明显降低。

元喆指出,该方法适用的塑料种类范围广,几乎可覆盖包括城市垃圾主要成分的所有塑料种类。相比之下,氢氧化钾只能用于PET(Polyethylene Glycol Terephthalate,聚对苯二甲酸乙二醇酯),PVC(Polyvinyl Chloride,聚氯乙烯)等有限种类塑料。

据莱斯大学团队估算,这种从燃烧后烟气等点源捕获二氧化碳的方法在成本方面具备优势,仅是其他方法的八分之一至四分之一。据该论文,“从燃烧后烟气等点源捕获二氧化碳的成本为每吨 21 美元,而传统的胺吸附工艺,每吨成本在 80 到 160 美元。”

据悉,该工作进一步研究还在持续进行中。目前,该技术持有知识产权,并已授权 H2 Blue 公司进行相关研发,并已于多家化工企业讨论投资与合作可能性。