碳源逐新,献礼百年|海洋中的盐差能

NEW

ENERGY

新能源19级1班搭建“碳源逐新,献礼百年”线上平台,依托班级公众号持续推出系列推送,帮助本专业同学了解学科专业知识,深入学习生物质能、氢能、太阳能等各类新能源知识,助力祖国低碳事业,献礼百年建党!

///

盐差能

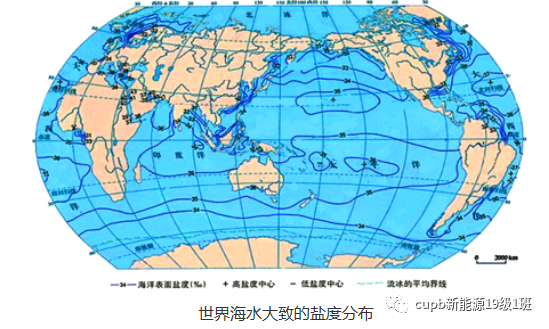

盐差能是以化学能形态出现的海洋能。地球上的水分为两大类:淡水和咸水。全世界水的总储量为1.4×109km3。其中97.2%为分布在大洋河浅海中的咸水。在陆地水中,2.15%为位于两极的冰盖和高山的冰川中的储水,余下的0.65%才是可供人类直接利用的淡水。海洋的咸水中含有各种矿物和大量的食盐,1000立方米的海水即含有3600万吨食盐。利用大海与陆地河口交界水域的盐度差所潜藏的巨大能量一直是科学家的理想。据估计世界各河口区的盐差能达3×109kW。开发盐差能将是21世纪人类努力的目标。

盐差能利用原理

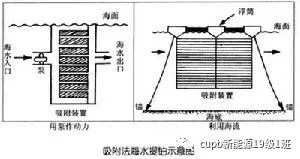

理论和实际都证明,在两种不同浓度的盐溶液中间置一渗透膜,低浓度的溶液就会向浓度高的溶液渗透。这一过程一直要持续到膜两侧盐浓度相等为止。根据这一原理,可以人为地从淡水水面引一股淡水与深入海面几十米的海水混合,在混合处将产生相当大的渗透压力差,该压力差将足以带动水轮机发电。据测定,一般海水含盐浓度为3.5%时,所产生的渗透压力相当于25个标准大气压,而且浓度越大,渗透压力越大,例如在死海其渗透压力甚至相当于5000m的水头。

盐差能的利用方式主要是发电。其工作原理是将不同盐浓度海水之间的化学电位差能转换成水的势能,再驱动水轮机发电。在此过程中最重要的系统就是渗透压系统,其主要由水压塔、半透膜(半透膜——是一种只给某种分子或离子扩散进出的薄膜,对不同质点的通过具有选择性的薄膜)、海水泵等组成,其中水压塔与淡水间用半透膜隔开,水压塔与海水之间用海水泵连通。系统工作过程是:先由海水泵向水压塔内充入海水。同时,由于渗透压力的作用淡水从半透膜向水压塔内渗透,使水压塔内水位升高。当水位上升到一定高度后,便从塔顶的水槽溢出,冲击水轮机旋转,带动发电机组发电。为使水压塔内的海水保持一定的盐度,必须用海水泵不断向塔内充入海水,以保持系统连续工作。扣除海水泵等的动力消耗,系统的总效率约为20%。

渗透压式盐差能发电系统的关键技术是半透膜技术和膜与海水界面间的流体交换技术。

美国50KW MINI—OTEC海水温差发电船

该装置锚泊在夏威夷附近海面,采用闭式循环,工质是氨,冷水管长663m,冷水管外径约60cm,利用深层海水与表面海水约21~23℃的温差发电。1979年8月开始连续3个500小时发电,发电机发出50kW的电力,大部分用于水泵抽水,额定功率为12~15kW。从深海里抽出的水营养丰富,在实验船周围引来很多鱼类,这是海洋温差能利用的历史性的发展。

随后,美国在夏威夷的大岛建了一个自然能源实验室,为在该岛建40MW大型海水温差发电站做准备,在热交换器、电力传输、抽取冷水(深水管道)、防腐和防污方面取得重大进展。计划采用开式循环发电系统,在发电过程副产淡水。夏威夷大学积极参与这项计划,做了多年实验但至今未建电站,可能是工程浩大,成本太高的缘故(每kW投资约1万美元)。

瑙鲁海水温差发电站

瑙鲁海水温差发电站是日本“阳光计划”,1973年选定在太平洋赤道附近的瑙鲁共和国建25MW温差电站,1981年10月完成100kW实验电站。该电站建在岸上,将内径70cm、长940m的冷水管沿海床铺设到550m深海中。最大发电量为120kW,获得31.5kW的额定功率。

中国台湾红柴海水温差发电厂

中国台湾红柴海水温差发电厂计划利用马鞍山核电站排出的36-38℃的废热水与300m深处的冷海水(约12℃)的温差发电。铺设的冷水管内径为3m,长约3200m,延伸到台湾海峡约300m深的海沟。预计电厂发电量为14.25MW,扣除泵水等动力消耗后可得净发电量约8.74MW。该海水温差发电系统由台湾电力公司委托设计,初步设计已在1982年完成。

中国“雾滴提升循环”试验

1985年中国科学院广州能源研究所开始对温差利用中的一种“雾滴提升循环”方法进行研究。这种方法的原理是利用表层和深层海水之间的温差所产生的焓降(焓降——就是焓值的降低量。焓是热力学上一个名词,简单的说蒸汽的焓就是蒸汽所具有做功能力(不包括位置势能)。焓降就是蒸汽做功能力的降低)来提高海水的位能。据计算,温度从20℃降到7℃时,海水所释放的热能可将海水提升到125米的高度,然后再利用水轮机发电。该方法可以大大减小系统的尺寸,并提高温差能量密度。1989年,广州能源所在实验室实现了将雾滴提升到21米的高度记录。同时,该所还对开式循环过程进行了实验室研究,建造了两座容量分别为10瓦和60瓦的试验台。