四川大学傅强/吴凯《AFM》:基于蒸腾驱动的动电效应制备可编织的绿色自供能纤维

日前,四川大学傅强教授/吴凯副研究员团队受启发于自然界中的植物蒸腾过程,报道了一种基于动电效应的可编织的持续自供能绿色智能纤维。研究团队采用绿色的湿法纺丝工艺制备了亲水且导电的再生纤维素/碳纳米管复合纤维,基于生物液体的蒸腾作用(如汗液)和动电效应,复合纤维能够输出连续且巨大的电能(输出电压160.4 mV,输出电流171.8 nA,体积功率密度0.4 mW cm-3),体积功率密度比大多数传统的纤维湿电纳米发电机高出一个数量级。将108根纤维通过串联或并联编织进柔软的织物中,只需10分钟的充电时间就能提供1.2 V的最大电源,足以驱动一台电子计算器。本工作制备了一种具有可编织性且可设计性的自供能纤维,其具有优异的美学和舒适性,有利于纤维湿电纳米发电机的实际应用,为清洁能源的使用提供了一个新颖的概念和有效的途径。相关研究成果在线发表于材料领域优秀期刊Advanced Functional Materials上。

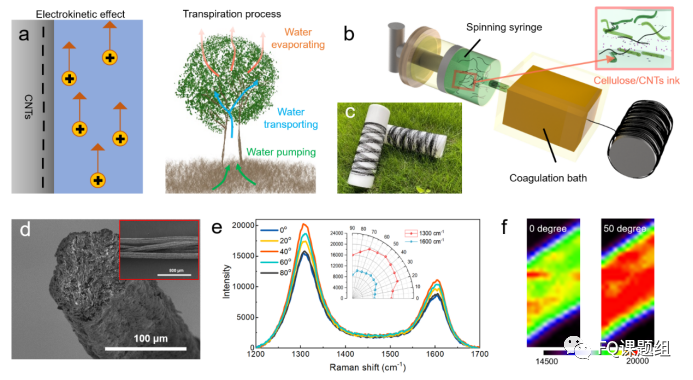

图1 再生纤维素/碳纳米管复合纤维的制备

近年来智能可穿戴设备得到了快速的发展,这是因为当今社会人们都离不开互联网、物联网,智能穿戴让人们的生活更便捷、更舒适、更高效。然而迄今为止,大部分智能可穿戴设备仍然是由传统的笨重和刚性电池供电。湿电纳米发电机基于动电效应,可以直接从周围环境水(例如:汗液、雨水等)中获得清洁能量,而无需外部能量输入。因此,绿色环保的便携式的小型湿电纳米发电机成为了可穿戴电子设备的一种很有前景的电源形式。目前湿电纳米发电机有薄膜、块体、纤维/织物等形式,如果要做成可穿戴电子设备的话,其中薄膜块体透气性差、难以集成到日常穿戴的衣物上,而纤维和织物柔性好、轻质、透气,适合用作可穿戴设备。但是与织物相比的话,纤维作为织物的基本单位,可以集成到织物中,也可以进行编织,并且还可以进行图案化设计,可以更好地满足人们对衣物美学和舒适的追求,更利于湿电纳米发电机的实际应用,因此纤维湿电纳米发电机有望解决传统移动电源存在的问题。但是纤维湿电纳米发电机发展还不成熟,仍然存在许多问题。由于器件中的载流子有限,纤维湿电纳米发电机仍然存在间歇性能量收集模式或直流电源供应受限的难题。并且在目前的研究中,这种自供能方式需要固定在含有大量水源的地方,受到了地点的限制,因此不利于其实际应用。

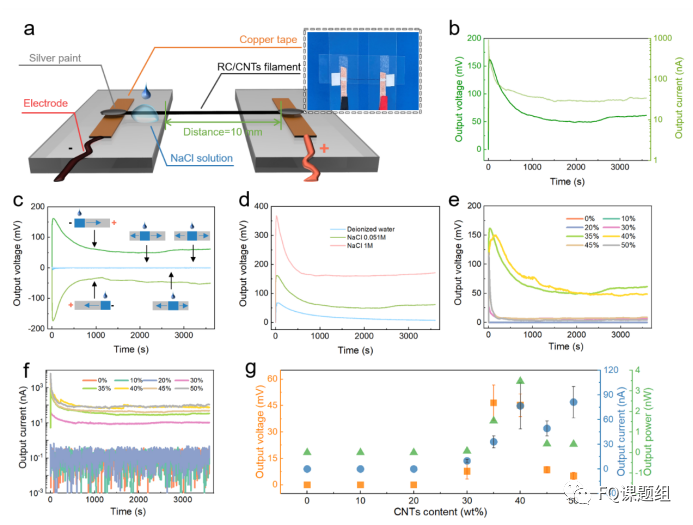

图2 单根20 mm长的再生纤维素/碳纳米管复合纤维的发电性能

为了解决这些问题,可以从自然界中学习。植物的蒸腾过程是一种过程持续、随处可见的现象,它主要分为3个过程,首先是根从周围环境中吸收水,然后通过树干水发生了传输,最后通过叶片水得到了蒸发。由此看来,蒸腾过程可以为植物提供大量的持续不断的水流,因此,受到该自然现象的启发,他们制备了亲水导电的复合纤维,通过模拟植物的蒸腾过程来解决纤维湿电纳米发电机直流电能供应和地点均受到限制的难题。

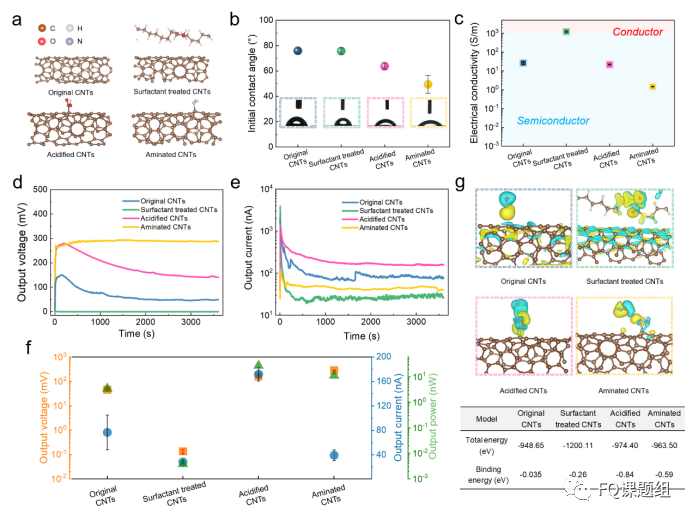

图3 碳纳米管表面改性对纤维发电性能的影响

本工作制备了具有柔性的亲水导电的再生纤维素/碳纳米管复合纤维,通过仿照植物的蒸腾过程,得到了汗液蒸腾驱动的湿电纳米发电机。当汗液滴落在纤维一侧时,纤维前端吸收水分,在蒸腾作用下水沿着纤维传输,随后在纤维末端蒸发,从而产生持续流动的水流,诱导动电效应产生了持续的电能。通过改变碳纳米管的含量以及表面官能团种类,得到了发电能力最佳的纤维湿电纳米发电机,此时输出电压160.4 mV,输出电流171.8 nA,体积功率密度0.4 mW cm-3,体积功率密度比大多数传统的纤维湿电纳米发电机高出一个数量级。

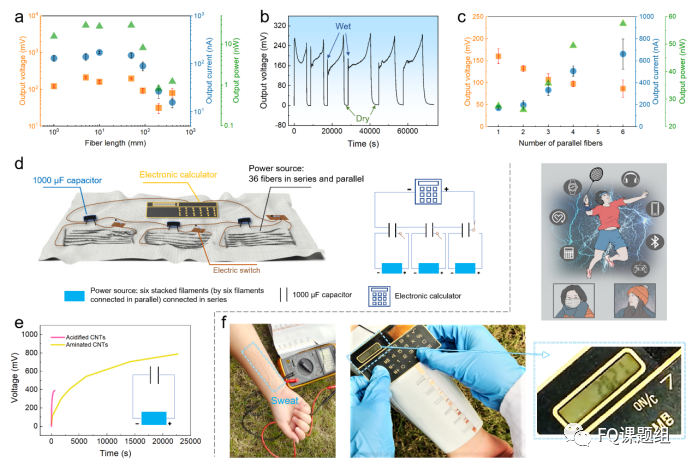

图4 纤维湿电纳米发电机的应用

最后,将108根纤维通过串联或并联编织进柔软的织物中,只需10分钟的充电时间就能提供1.2 V的最大电源,足以驱动一台电子计算器。受启发于自然界中植物的蒸腾过程和动电效应,本工作制备了一种具有可编织性且可设计性的自供能纤维,并且具有优异的美学和舒适性,有利于纤维湿电纳米发电机的实际应用,为清洁能源的使用提供了一个新颖的概念和有效的途径,并为可穿戴领域的传统电池提供了一种潜在的替代方案。

相关成果以“Knittable Composite Fiber Allows Constant and Tremendous Self-Powering Based on the Transpiration-Driven Electrokinetic Effect”发表在Advanced Functional Materials(Adv. Funct. Mater., 2022, 2203666. DOI: 10.1002/adfm.202203666)上。通讯作者为四川大学的吴凯副研究员和傅强教授。四川大学的硕士研究生陈靖雨为本文的第一作者。感谢国家自然科学基金青年基金项目(No. 52103091)、江苏省自然科学基金青年基金(No. BK20200501)对本工作的经费支持!感谢东南大学巩峰老师的建议!

原文链接:

https://doi.org/10.1002/adfm.202203666